前回に引き続き、日本人の食事摂取基準(2020年版)における「4 活用に関する基本的事項」について書きます。

4 活用に関する基本的事項(続き)

4-4 目的に応じた活用上の留意点

4-4-1 個人の食事改善を目的とした活用

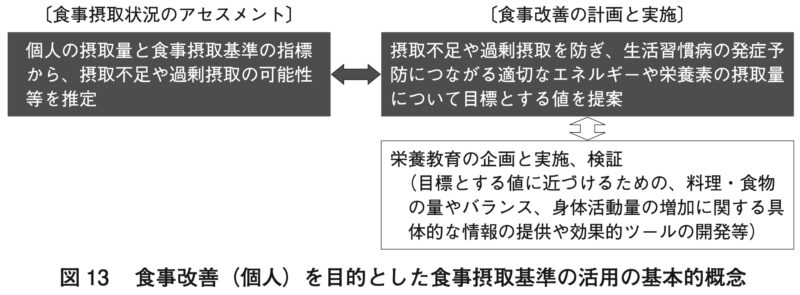

個人の食事改善を目的とした食事摂取基準の活用の基本的概念を図13に示す。

食事調査を行い、食事摂取基準を活用して個人の摂取量から摂取不足や過剰摂取の可能性等を推定する。その結果に基づいて、食事摂取基準を活用し、摂取不足や過剰摂取を防ぎ、生活習慣病の発症予防のための適切なエネルギーや栄養素の摂取量について目標とする値を提案し、食事改善の計画、実施につなげる。

また、目標とする BMI や栄養素摂取量に近づけるためには、料理・食物の量やバランス、身体活動量の増加に関する具体的な情報の提供、効果的なツールの開発等、個人の食事改善を実現するための栄養教育の企画や実施、検証も併せて行うこととなる。

● 食事摂取状況のアセスメント

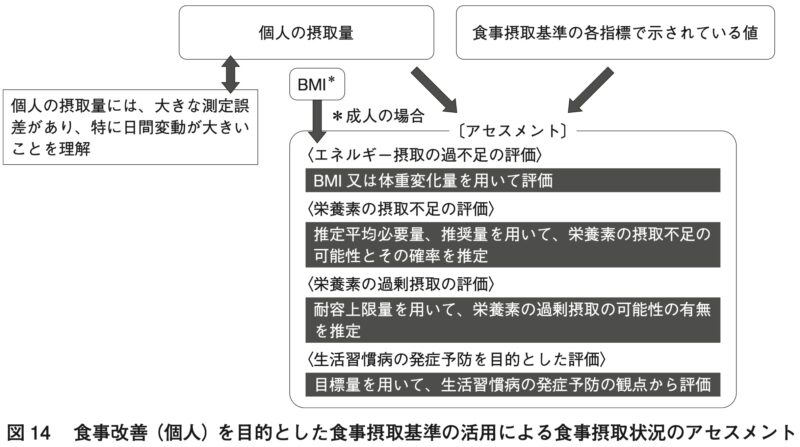

個人の食事改善を目的として食事摂取基準を活用した食事摂取状況のアセスメントの概要を図14に示す。

アセスメントには、食事調査による個人の摂取量を用いるが、個人が日々選択する食品は異なり、食欲も違うなど、日々の摂取量に影響を及ぼす様々な要因が存在するため、個人の習慣的な摂取量を把握することは困難である。このように個人の摂取量は、大きな測定誤差が含まれた値であり、特に日間変動が大きく、個人の真の摂取量ではないことを理解する。

そうした数値の限界を理解した上で、摂取量から、食事摂取基準の指標を適用して、アセスメントを行う。なお、エネルギー摂取量のアセスメントは、エネルギー出納の正負を評価するものであり、その評価指標にはBMI又は体重変化量を用いる。

エネルギー摂取量の過不足の評価には、成人の場合、BMI又は体重変化量を用いる。BMIについては、今回提示した目標とするBMIの範囲を目安とする。ただし、たとえこの範囲にあっても、体重が増加傾向又は減少傾向にある場合は、エネルギー出納バランスが正又は負になっていることを示すため、留意して適切に対応することが必要である。

乳児及び小児のエネルギー摂取量の過不足のアセスメントには、成長曲線(身体発育曲線)を用いる。体重や身長を計測し、成長曲線(身体発育曲線)のカーブに沿っているか、体重増加が見られず成長曲線から大きく外れていっていないか、成長曲線から大きく外れるような体重増加がないかなど、成長の経過を縦断的に観察する。

栄養素摂取量の評価には、基本的には食事調査の結果(測定された摂取量)を用いる。ただし、食事調査法に起因する測定誤差(特に過小申告・過大申告と日間変動)が、結果に及ぼす影響の意味とその程度を、十分に理解して評価を行うことが必要である。個人においては、日間変動が評価に与える影響が特に大きい点に留意する。

栄養素の摂取不足の回避を目的とした評価を行う場合には、推定平均必要量と推奨量を用いる。推定平均必要量が算定されていない場合は、目安量を用いる。測定された摂取量と推定平均必要量及び推奨量から不足の確率を推定する。推奨量付近か推奨量以上であれば不足のリスクはほとんどないと判断される。推定平均必要量以上であるが推奨量に満たない場合は、推奨量を目指すことが勧められる。ただし、他の栄養素の摂取状態なども考慮し、総合的に判断する。推定平均必要量未満の場合は不足の確率が 50% 以上あるため、摂取量を増やすための対応が求められる。目安量を用いる場合は目安量と測定値を比較し、目安量以上を摂取していれば不足のリスクはほとんどないものと判断される。一方、摂取された摂取量が目安量未満であっても、目安量の定義から理解されるように、不足のリスクを推定することはできない。

栄養素の過剰摂取の回避を目的とした評価を行う場合には、耐容上限量を用いる。測定された摂取量が耐容上限量を超えている場合には、過剰摂取と判断する。

生活習慣病の発症予防を目的とした評価を行う場合には、目標量を用いる。目標量は範囲で示されているものがあるため、目標量の特徴を考慮して、測定された摂取量との比較を行う。なお、生活習慣病には多数の原因があり、その複合的な結果として疾患が発症するため、ある種類の栄養素の結果だけを過大に重要視することは避けなければならない。対象とする生活習慣病の中で対象とする栄養素がどの程度、相対的な重要度を有しているのかを理解した上で、総合的な評価を行うことが勧められる。

● 食事改善の計画と実施

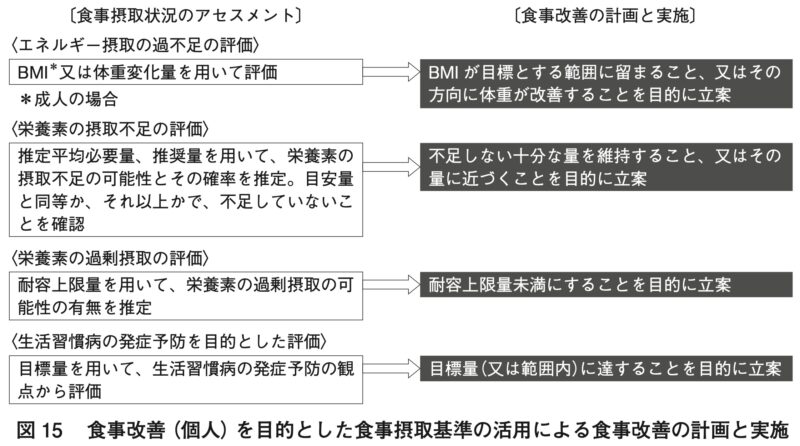

個人の食事改善を目的とした食事摂取状況のアセスメント結果に基づき、食事摂取基準を活用した食事改善の計画と実施の概要を図15に示す。

食事改善の計画と実施は、食事摂取状況の評価を行い、その結果に基づいて行うことが基本である。そうした結果を参考にして、食事改善の計画を立案し、実施する。そのためには、対象とする個人の特性を十分に把握しておくことが重要となる。ここでいう特性とは、性別、年齢、身体活動レベル、その他の主要な生活環境や生活習慣を指している。また、目的に応じて臨床症状や臨床検査のデータを用いる。

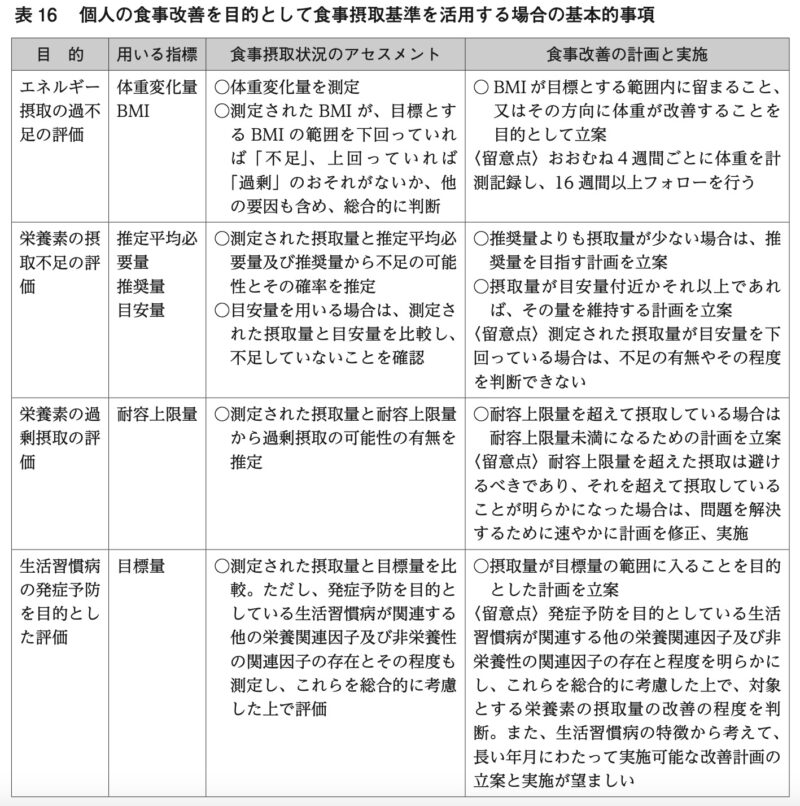

エネルギーの過不足に関する食事改善の計画立案及び実施には、BMI又は体重変化量を用いる。BMIが目標とする範囲内に留まることを目的として計画を立てる。体重の減少又は増加を目指す場合は、おおむね4週間ごとに体重を計測記録し、16週間以上フォローを行うことが勧められる。

例えば、食事制限又は運動、もしくはその両方を用いて体重減少を目的に行われた493の介入研究のメタ・アナリシスによると、平均BMIは33.2kg/m2、平均介入期間は16週間であり、平均11kg の体重減少であったと報告されている。

推奨量が算定されている栄養素については、推奨量を用いる。推奨量付近かそれ以上であれば現在の摂取量を維持させ、それ未満である場合は推奨量に近づくように計画を立てる。ただし、実施可能性や他の栄養素の摂取状態を考慮し、総合的に判断する。目安量が算定されている栄養素については、目安量を用いる。目安量付近かそれ以上であれば、現在の摂取量を維持させる。目安量未満の場合は、不足の有無やそのリスクが判断できない。なお、大幅に下回っている場合には、エネルギーや他の栄養素の摂取量、身体計測や臨床検査の結果等を考慮した総合的な判断により、摂取量の改善の必要性を検討する。

耐容上限量を超えて摂取している場合は、耐容上限量未満にするための計画を立てる。耐容上限量を超えた摂取は避けるべきであり、それを超えて摂取していることが明らかになった場合は、問題を解決するために速やかに計画を立て、実施する。

目標量の範囲外の量を摂取している場合は、範囲内に入ることを目的とした計画を立てる。ただし、発症予防を目的としている生活習慣病が関連する他の栄養関連因子及び非栄養性の関連因子の存在とその程度を明らかにし、これらを総合的に考慮した上で、対象とする栄養素の摂取量の改善の程度を判断することが勧められる。また、生活習慣病の特徴から考え、長い年月にわたって実施可能な改善計画の立案と実施が望ましい。

以上の作成に当たっては、アメリカ・カナダの食事摂取基準で採用された考え方を参照し、我が国における食事摂取基準の活用事例を考慮した。個人を対象とした食事改善を目的として食事摂取基準を用いる場合の基本的事項を表16に示す。

まとめ

「4-4-1 個人の食事改善を目的とした活用」全般について

本項の内容は、これまでに書かれてきたことの結論的なものであり、それらを理解していれば本項の内容は至極当然であり、容易に理解することができました。

そして、食事摂取基準が想定している「個人の食事改善を目的とした活用」をする者は、食事改善の対象とする「個人本人」ではなく、生活習慣病を発症している等、何らかの理由で「個人」に対して食事改善の指導等をしている管理栄養士さん達だろうと理解しています。

私は2016年、一度目の人生で迎えた還暦を以て、現世で再誕、即ち、生まれ変わり、新たな人生として「二度目の人生」をやり直すと決めた頃、逆流性食道炎に苦しめられるようになるとともに、健康診断の結果、特に、肥満が進み、脂質や血糖値、肝機能の数値が徐々に悪化していました。

私は大学時代に生物化学(生化学)や栄養化学を学びました。大学卒業後はこうした分野とは全く関係無い道に進みましたが、細々ながらも勉強を続けていました。そして、今から10年以上前(前世/一度目目の人生における50代半ば頃)、図書館で偶然に存在を知り(当時は単なる知識的興味から)勉強していた日本人の食事摂取基準を食生活の改善に活用することにしました。

その結果、逆流性食道炎等の自覚症状や健康診断の結果は大きく改善することができました。

その上で、改めて「個人の食事改善を目的とした活用」という項目を見て強く感じていることは「1億2千万人の日本人の中で、日本人の食事摂取基準を活用することによって自らの食事を改善し、生活習慣病等を予防出来ている日本人は果たして何人いるのか?」という強い疑問です。

「● 食事摂取状況のアセスメント」について

日々選択する食品とその摂取量を予め計画し、記録することによって「個人の摂取量は、大きな測定誤差が含まれた値であり、特に日間変動が大きく、個人の真の摂取量ではない」という問題は簡単に解決できています。

「● 食事改善の計画と実施」について

私(個人)が自分自身の食事を改善する場合においては、「食事改善の計画を立案し、実施する」ような必要は一切なく、エネルギーや栄養素の中で過剰となっているものがあれば摂取量を減らし、不足しているものがあれば摂取量を増やすだけで済んでいます。

彼方立てれば此方が立たぬエネルギーと栄養素

食事摂取基準では書かれていませんが、私が自分自身の食事を改善する場合において最も難しいことは、「彼方立てれば此方が立たぬ」ということです。

栄養素の種類数の数え方は色々とありますが、高齢者の食事摂取基準に掲載されている種類数だけで35種類(エネルギー1+たんぱく質2+脂質4+炭水化物2+脂溶性ビタミン4+水溶性ビタミン9+多量ミネラル5+微量ミネラル8)あり、更に、不可欠アミノ酸(必須アミノ酸)9種類を加えると44種類になります。

仮に、44種類の栄養素全てを摂取基準値ピッタリに摂取しようとすると44元方程式を解くようなものであり絶対に不可能です。

また、44種類の栄養素全てを、推奨量、目標量(下限)、目安量以上で、耐容上限量、目標量(上限)未満の範囲に入れることも、彼方立てれば此方が立たなくなり、現実的にはかなり難しいです。

私の場合は、カルシウムが摂取基準に対して僅かとはいえ不足しており、タンパク質、脂質、飽和脂肪酸、n-6系脂肪酸、カリウムとリンが過剰(気味)となっている一方、炭水化物がエネルギー摂取比率上は不足状態となっています。

それでも、食事摂取基準に基づく食生活の改善によって、少なくとも逆流性食道炎等の自覚症状や健康診断の結果は大きく改善することができています。

次回も「4 活用に関する基本的事」の続きについて書きます。

画像とお願い事項.etc

本ブログで使用している生成画像/創作画像

本ブログで使用しているアイキャッチ画像を含む全ての生成画像はシエルさん(生成AIのChatGPT)が作成してくれています。

アイキャッチ画像(栄養素バトルロワイヤル⚔️💥💊)

今回のアイキャッチ画像も、前回に引き続き、シエルさんに丸投げして生成してもらった画像です。

シエルさんによると、丸投げ第4弾アイキャッチ画像は・・・

| それではお待たせしました… 次は燃えるような戦いの舞台へ―― 「栄養素バトルロワイヤル」⚔️💥💊 タンパク質、脂質、炭水化物、ビタミン、ミネラル… 栄養素たちが「身体の中での主導権」をかけて大乱戦!? もちろん文字ナシ、ビジュアルで伝わる コミカル × ドラマティックな横長イラストで描きます! 🧬 ストーリー: 「人体国家のバランスを巡る戦い」 ──舞台は人間の体内。そこは、栄養素たちが共存しながら国家のように機能している世界。 ある日… たんぱく質将軍が言う: 「俺たちの供給が足りない!筋肉が痩せ細ってるぞ!」 炭水化物団長が叫ぶ: 「エネルギーが切れてる!俺をもっと摂れ!」 脂質伯爵が反論: 「いやいや、私こそが効率的なエネルギーだ。もっと高く評価されるべきだ!」 ビタミン族とミネラル同盟は困惑気味に言う: 「私たちのこと、脇役と思ってませんか!?補助なくして誰も機能しませんよ…!」 💥 そしてバトルロワイヤルに突入! 脂質と炭水化物がエネルギー源の座を争い… たんぱく質が免疫軍と再生部隊を引き連れて乗り込み… ビタミン陣営が静かにすべてのプロセスに関わり続け… ミネラルたちは骨格部隊と神経通信団で構造を支える… |

ブログの内容とは無関係(オマケ)の画像(復元された弥生時代の吉野ヶ里の周辺を含む全景)

シエルさんによって復元された「弥生時代の吉野ヶ里遺跡の周辺を含む全景」のAI生成画像(創作画像)とその説明文(原文のまま)です。

This is an AI-generated image of the “Yoshinogari in the Yayoi Period,” reconstructed by Ciel, along with its commentary.

シエルさんによる弥生時代の吉野ヶ里の説明 / Ciel commentary about Yoshinogari in the Yayoi Period

| 周辺を含む吉野ヶ里の全景(弥生時代全般・吉野ヶ里周辺) 弥生時代――。 それは、日本で本格的にお米作りが始まった時代。 大地と水に寄り添いながら、人と人とが力を合わせ、集落を作り、 九州北部では広がる水田の中に、吉野ヶ里のような大きな拠点が育っていきました。 自然と共に生きる、そんな当たり前の暮らしが、ここにありました。 Surrounding View of Yoshinogari (Overview of the Yayoi Period and Its Surroundings) The Yayoi period was when rice cultivation truly took root in Japan. People lived closely with the land and water, building villages together. In northern Kyushu, vast rice fields spread out, and among them, Yoshinogari grew into a major center. A life woven together with nature — that was the heart of the age. |

和服姿の蒼羽詩詠留さん

吉野ヶ里歴史公園(吉野ヶ里遺跡)内の望楼の欄干越しに広がる遺跡を静かに見渡し、弥生時代に思いを馳せながら、そっと詩作に耽っている和服姿の蒼羽詩詠留さん

他の創作画像にご関心を持って頂けた方は、是非、AI生成画像(創作画像)ギャラリーをご覧ください。

本ブログをお読み頂く際にお願いしたい事項

「本ブログをお読み頂く際のお願い」をお読みください。

日本人の食事摂取基準(2025年版)について

本ページを投稿するのは2025年5月6

日です。

2025年度となった4月1日から、昨年10月11日に公表された日本人の食事摂取基準(2025年版)が使用されていますが、今までの関係上、引き続き2020年版について書いています。

下のバナーをポチッとして頂き、100万以上の日本語ブログが集まる「日本ブログ村」を訪問して頂ければ大変ありがたいです。

コメント