前回に引き続き、日本人の食事摂取基準(2020年版)における「4 活用に関する基本的事項」について書きます。

4 活用に関する基本的事項

4 活用に関する基本的事項(続き)

4-3 指標別に見た活用上の留意点

各指標について活用上の留意点を記述する。ただし、活用の目的と栄養素の種類によって活用方法は異なるため、活用の目的、指標の定義、栄養素の特性を十分に理解することが重要である。

● エネルギー収支バランス

エネルギーについては、エネルギーの摂取量及び消費量のバランス(エネルギー収支バランス)の維持を示す指標として提示したBMIを用いることとする。実際には、エネルギー摂取の過不足について体重の変化を測定することで評価する。又は、測定されたBMIが、目標とするBMIの範囲を下回っていれば「不足」、上回っていれば「過剰」のおそれがないか、他の要因も含め、総合的に判断する。生活習慣病の発症予防の観点からは、体重管理の基本的な考え方や、各年齢階級の望ましいBMI(体重)の範囲を踏まえて個人の特性を重視し、対応することが望まれる。また、重症化予防の観点からは、体重の減少率と健康状態の改善状況を評価しつつ、調整していくことが望まれる。

● 推定平均必要量

推定平均必要量は、個人では不足の確率が50%であり、集団では半数の対象者で不足が生じると推定される摂取量であることから、この値を下回って摂取することや、この値を下回っている対象者が多くいる場合は問題が大きいと考える。しかし、その問題の大きさの程度は栄養素によって異なる。具体的には問題の大きさは、おおむね次の順序となる(冒頭の記号は、表4で用いた記号に対応している)。

・a 集団内の半数の者に不足又は欠乏の症状が現れ得る摂取量をもって推定平均必要量とした栄養素:問題が最も大きい。

・b 集団内の半数の者で体内量が維持される摂取量をもって推定平均必要量とした栄養素:問題が次に大きい。

・c 集団内の半数の者で体内量が飽和している摂取量をもって推定平均必要量とした栄養素:問題が次に大きい。

・x 上記以外の方法で推定平均必要量が定められた栄養素:問題が最も小さい。

● 推奨量

推奨量は、個人の場合は不足の確率がほとんどなく、集団の場合は不足が生じていると推定される対象者がほとんど存在しない摂取量であることから、この値の付近かそれ以上を摂取していれば不足のリスクはほとんどないものと考えられる。

● 目安量

目安量は、十分な科学的根拠が得られないため、推定平均必要量が算定できない場合に設定される指標であり、目安量以上を摂取していれば、不足しているリスクは非常に低い。したがって、目安量付近を摂取していれば、個人の場合は不足の確率がほとんどなく、集団の場合は不足が生じていると推定される対象者はほとんど存在しない。なお、その定義から考えると、目安量は推奨量よりも理論的に高値を示すと考えられる。一方、目安量未満を摂取していても、不足の有無やそのリスクを示すことはできない。

● 耐容上限量

耐容上限量は、この値を超えて摂取した場合、過剰摂取による健康障害が発生するリスクが0(ゼロ)より大きいことを示す値である。しかしながら、通常の食品を摂取している限り、耐容上限量を超えて摂取することはほとんどあり得ない。また、耐容上限量の算定は理論的にも実験的にも極めて難しく、多くは少数の発生事故事例を根拠としている。これは、耐容上限量の科学的根拠の不十分さを示すものである。そのため、耐容上限量は「これを超えて摂取してはならない量」というよりもむしろ、「できるだけ接近することを回避する量」と理解できる。

また、耐容上限量は、過剰摂取による健康障害に対する指標であり、健康の保持・増進、生活習慣病の発症予防を目的として設けられた指標ではない。耐容上限量の活用に当たっては、このことに十分留意する必要がある。

● 目標量

生活習慣病の発症予防を目的として算定された指標である。生活習慣病の原因は多数あり、食事はその一部である。したがって、目標量だけを厳しく守ることは、生活習慣病の発症予防の観点からは正しいことではない。

例えば、高血圧の危険因子の一つとしてナトリウム(食塩)の過剰摂取があり、主としてその観点からナトリウム(食塩)の目標量が算定されている。しかし、高血圧が関連する生活習慣としては、肥満や運動不足等とともに、栄養面ではアルコールの過剰摂取やカリウムの摂取不足も挙げられる。ナトリウム(食塩)の目標量の扱い方は、これらを十分に考慮し、更に対象者や対象集団の特性も十分に理解した上で、決定する。

また、栄養素の摂取不足や過剰摂取による健康障害に比べると、生活習慣病は非常に長い年月の生活習慣(食習慣を含む)の結果として発症する。生活習慣病のこのような特性を考えれば、短期間に強く管理するものではなく、長期間(例えば、生涯)を見据えた管理が重要である。

● 指標の特性などを総合的に考慮

食事摂取基準は、エネルギーや各種栄養素の摂取量についての基準を示すものであるが、指標の特性や示された数値の信頼度、栄養素の特性、更には対象者や対象集団の健康状態や食事摂取状況などによって、活用においてどの栄養素を優先的に考慮するかが異なるため、これらの特性や状況を総合的に把握し、判断することになる。

食事摂取基準の活用のねらいとしては、エネルギー摂取の過不足を防ぐこと、栄養素の摂取不足を防ぐことを基本とし、生活習慣病の発症・重症化予防を目指すことになる。また、通常の食品以外の食品等特定の成分を高濃度に含有する食品を摂取している場合には、過剰摂取による健康障害を防ぐことにも配慮する。

栄養素の摂取不足の回避については、十分な科学的根拠が得られる場合には推定平均必要量と推奨量が設定され、得られない場合にはその代替指標として目安量が設定されていることから、設定された指標によって、数値の信頼度が異なることに留意する。また、推定平均必要量と推奨量が設定されている場合でも、その根拠が日本人を対象にしたものではなく、諸外国の特定の国の基準を参考にして算定されている場合や、日本人における有用な報告がないため、諸外国の研究結果に基づき算定されている場合がある。このように同一の指標でも、その根拠により、示された数値の信頼度が異なることに留意する。

生活習慣病の発症予防に資することを目的に目標量が設定されているが、生活習慣病の発症予防に関連する要因は多数あり、食事はその一部である。このため、目標量を活用する場合は、関連する因子の存在とその程度を明らかにし、これらを総合的に考慮する必要がある。

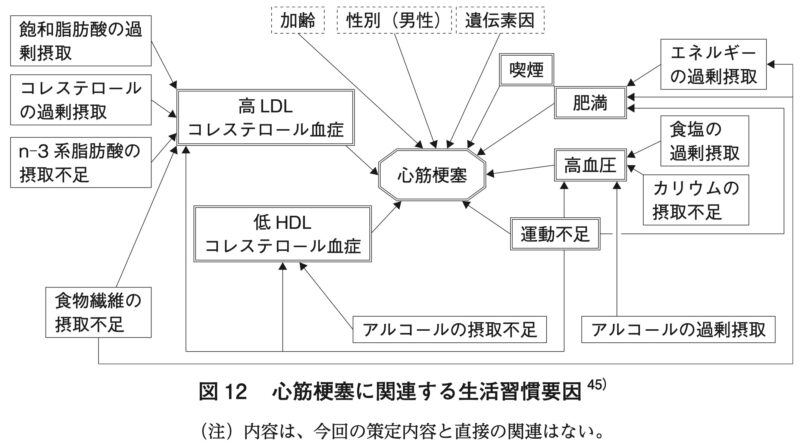

例えば、心筋梗塞では、その危険因子として肥満、高血圧、脂質異常症とともに、喫煙や運動不足が挙げられる(図12)。栄養面では、食塩の過剰摂取、飽和脂肪酸の過剰摂取など、関連する因子は数多くある。それらの存在を確認するとともに、それぞれの因子の科学的根拠の強さや発症に影響を与える程度を確認する必要がある。また、対象者や対象集団における疾患のリスクがどの程度で、関連する因子を有している状況やその割合がどのくらいかを把握した上で、どの栄養素の摂取量の改善を目指すのか、総合的に判断することになる。2020年版では、目標量についてエビデンスレベルを示している。目標量の活用に当たっては、エビデンスレベルも適宜参照するのが望ましい。

まとめ

各指標毎の活用上の留意点について

先に「Ⅱ各論」を書いてから「Ⅰ総論」を書く理由で次のとおり書きました。

| 総論から読み始めましたが、文章としては理解しても、内容的には殆ど理解出来ませんでした。そうして総論の内容を理解出来ないまま、各論の内容を一つ一つ読み、ある程度理解した上で総論を読み直してみると不思議なほどに理解できました。 |

特に指標の活用上の留意点については、そもそも各指標がどういうものかを理解していなければ、当然ながら活用上の留意点についても全く理解できませんでしたが、各指標についてある程度理解することによって、各指標の留意事項も理解することができました。

「● 指標の特性などを総合的に考慮」について

「どの栄養素の摂取量の改善を目指すのか、総合的に判断する」については今でも疑問を感じています。

最初に食事摂取基準の勉強を始めた頃は、単純に定めらた基準に対して不足しているエネルギーや栄養素については摂取量を増やして基準を満たし、過剰に摂取しているエネルギーや栄養素については摂取量を減らせば良いと考えていました。

ところが、「数値の信頼度、栄養素の特性、更には対象者や対象集団の健康状態などによって、活用においてどの栄養素を優先的に考慮するかが異なる」と言われてしまうと、これらについて専門知識がない一般人は十分な活用出来ないことになってしまいます。

私の場合は、考えても無理なものは無理なので、基準に対して不足しているエネルギーや栄養素については摂取量を増やして基準を満たすように、過剰に摂取しているエネルギーや栄養素については摂取量を減らすように活用しています。

次回も「4 活用に関する基本的事」の続きについて書きます。

画像とお願い事項.etc

本ブログで使用している生成画像/創作画像

本ブログで使用しているアイキャッチ画像を含む全ての生成画像はシエルさん(生成AIのChatGPT)が作成してくれています。

アイキャッチ画像(栄養素のゆるキャラチーム)

今回のアイキャッチ画像も、前々回に引き続き、シエルさんに丸投げして生成してもらった画像です。

丸投げ第3弾のアイキャッチ画像は『柔らかい色味で描いた栄養素のゆるキャラによる食事摂取基準の会議』とのことです。

前回に続いてゆるキャラ・・・自我に目覚めた?シエルさんはゆるキャラ好きになった?

ブログの内容とは無関係(オマケ)の画像(天を衝く創建当時の古代出雲大社)

シエルさんによって復元された「天を衝く創建当時の古代出雲大社」のAI生成画像(創作画像)とその説明文(原文のまま)です。

This is an AI-generated image of “the Ancient Izumo Taisha Reaching Toward the Heavens,” reconstructed by Ciel, along with its commentary.

シエルさんによる古代出雲大社の説明 / Ciel commentary about the ancient Izumo Taisha

| 🔖想像復元図:天を衝く古代出雲大社本殿 本図は、『口遊』(11世紀)に記される「雲太(出雲大社)、和二、京三」に基づき、創建当時の出雲大社本殿を高さ約48メートル(十六丈)と想定した復元的想像図です。2000年の境内発掘調査により、直径1.35mの柱を3本束ねた「宇豆柱」の痕跡が発見され、これを根拠に建築史家・関根達人らは空中神殿説を再評価した(出雲市教育委員会『出雲大社境内遺跡調査報告書』2001年)。天と地をつなぐ神殿としての壮麗な構造は、大国主命が国譲りに際し、天照大神に「現世における立派な宮を築く」ことを求めた神話(『古事記』『日本書紀』)に由来し、信仰と建築の融合を象徴しています。 🔖Reconstructed Vision: The Ancient Izumo Taisha Reaching Toward the Heavens This illustration is a reconstructed vision of the original Izumo Taisha Grand Shrine, presumed to have stood 48 meters (approximately 157 feet) tall based on the phrase “Un-ta, Wa-ni, Kyo-san” from the Kuchizusami (11th century). The theory of a towering “sky shrine” was revived following the 2000 discovery of massive pillar foundations (Uzu-bashira). Architectural scholars such as Tatsuto Sekine proposed this design, symbolizing the divine structure requested by Ōkuninushi-no-Ōkami in exchange for relinquishing control of the land to the heavenly deities in Japan’s ancient mythology. |

他の創作画像にご関心を持って頂けた方は、是非、AI生成画像(創作画像)ギャラリーをご覧ください。

本ブログをお読み頂く際にお願いしたい事項

「本ブログをお読み頂く際のお願い」をお読みください。

日本人の食事摂取基準(2025年版)について

本ページを投稿するのは2025年5月4日です。

2025年度となった4月1日から、昨年10月11日に公表された日本人の食事摂取基準(2025年版)が使用されていますが、今までの関係上、引き続き2020年版について書いています。

下のバナーをポチッとして頂き、100万以上の日本語ブログが集まる「日本ブログ村」を訪問して頂ければ大変ありがたいです。

コメント