前回に引き続き、日本人の食事摂取基準(2020年版)における「4 活用に関する基本的事項」について書きます。

4 活用に関する基本的事項(続き)

4-4 目的に応じた活用上の留意点(続き)

4-4-2 集団の食事改善を目的にした活用

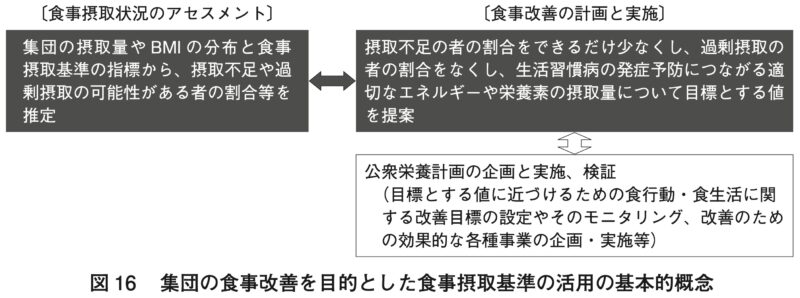

集団の食事改善を目的とした食事摂取基準の活用の基本的概念を図16に示した。

食事摂取基準を適用し、食事摂取状況のアセスメントを行い、集団の摂取量の分布から、摂取不足や過剰摂取の可能性がある者の割合等を推定する。その結果に基づいて、食事摂取基準を適用し、摂取不足や過剰摂取を防ぎ、生活習慣病の発症予防のための適切なエネルギーや栄養素の摂取量について目標とする値を提案し、食事改善の計画、実施につなげる。

また、目標とするBMIや栄養素摂取量に近づけるためには、そのための食行動・食生活や身体活動に関する改善目標の設定やそのモニタリング、改善のための効果的な各種事業の企画・実施等、公衆栄養計画の企画や実施、検証も併せて行うこととなる。

● 食事摂取状況のアセスメント

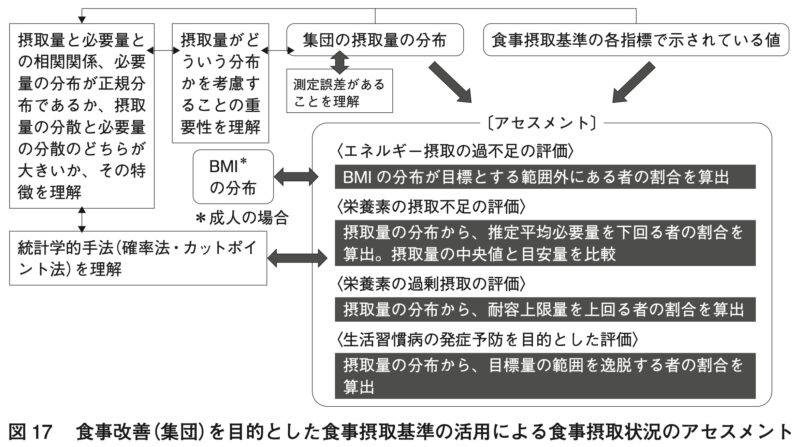

集団の食事改善を目的として食事摂取基準を適用した食事摂取状況のアセスメントの概要を図17に示す。

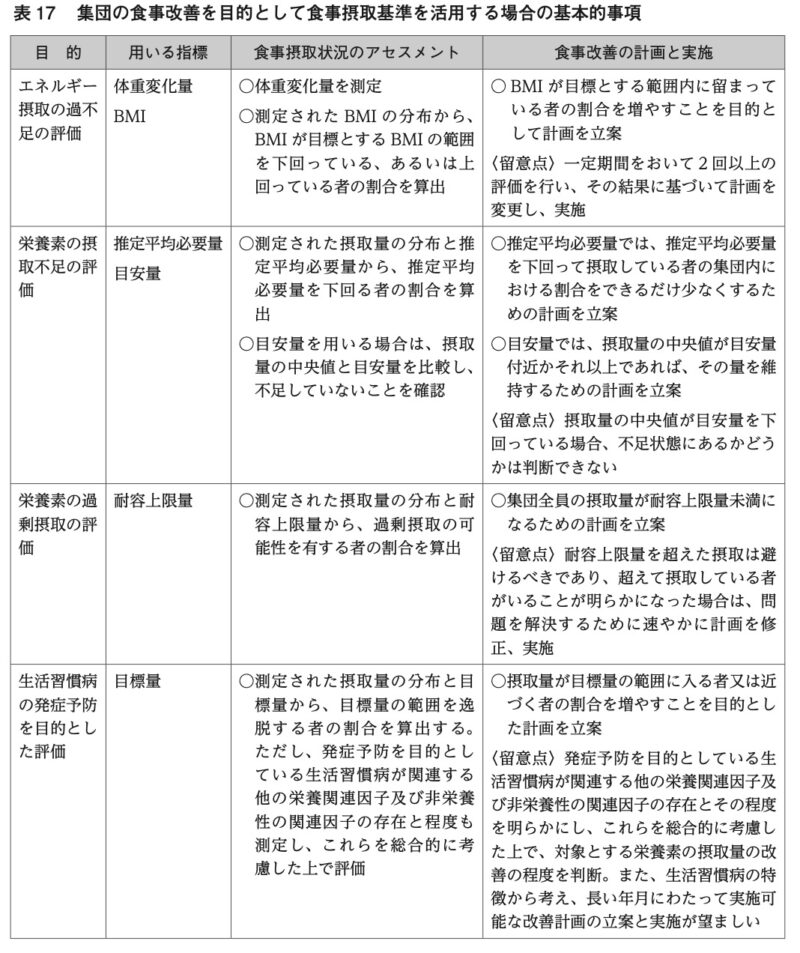

エネルギー摂取の過不足を評価する場合にはBMIの分布を用いる。エネルギーについては、BMIが目標とする範囲内にある者(又は目標とする範囲外にある者)の割合を算出する。BMIについては、今回提示した目標とするBMIの範囲を目安とする。

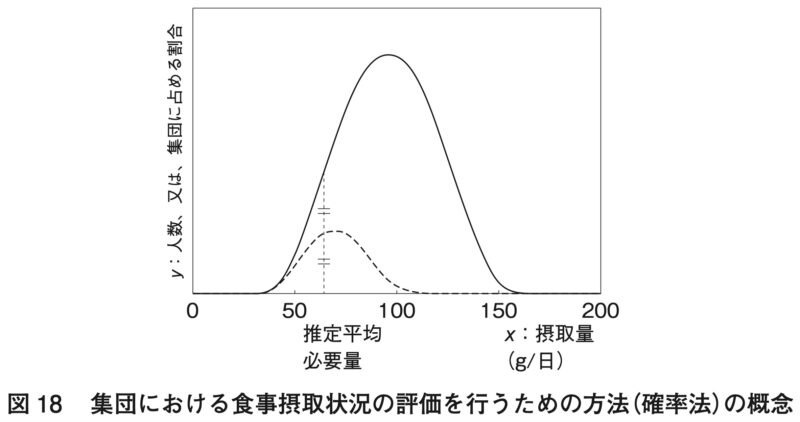

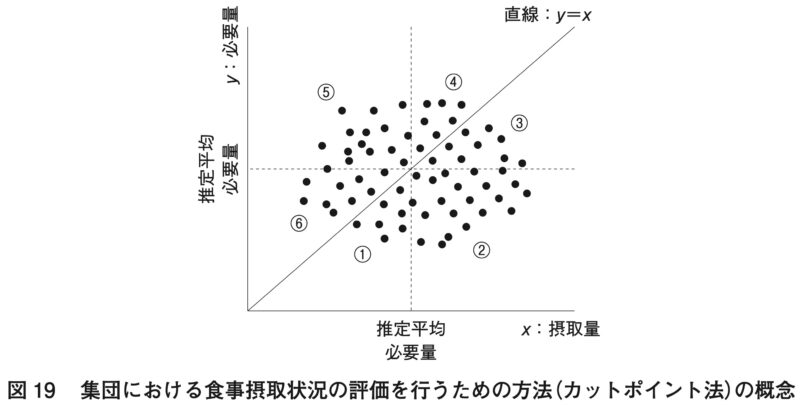

栄養素については、食事調査法によって得られる摂取量の分布を用いる。しかしながら、食事調査法に起因する測定誤差(特に過小申告・過大申告と日間変動)が結果に及ぼす影響の意味と程度を十分に理解して評価を行わねばならない。集団においては、過小申告・過大申告が評価に与える影響が特に大きい点に留意する。推定平均必要量が算定されている栄養素については、推定平均必要量を下回る者の割合を算出する。正しい割合を求めるためには確率法と呼ばれる方法を用いるべきであるが、現実的には確率法が利用可能な条件が整うことは稀である。そこで、簡便法としてカットポイント法を用いることが多い。確率法とカットポイント法の概念をそれぞれ図18と図19に示す。しかし、必要量の分布形が正規分布から大きく歪んでいる場合は、カットポイント法で求めた値は真の割合から遠くなることが理論的に知られている。この問題を有する代表的な栄養素は鉄である。また、摂取量の平均値及びその分布が推定平均必要量から大きく離れている場合も、カットポイント法で求めた値は真の割合から離れてしまう。

目安量を用いる場合は、摂取量の中央値が目安量以上かどうかを確認する。摂取量の中央値が目安量未満の場合は、不足状態にあるかどうか判断できない。

耐容上限量については、測定値の分布と耐容上限量から過剰摂取の可能性を有する者の割合を算出する。

目標量については、測定値の分布と目標量から目標量の範囲を逸脱する者の割合を算出する。

● 食事改善の計画と実施

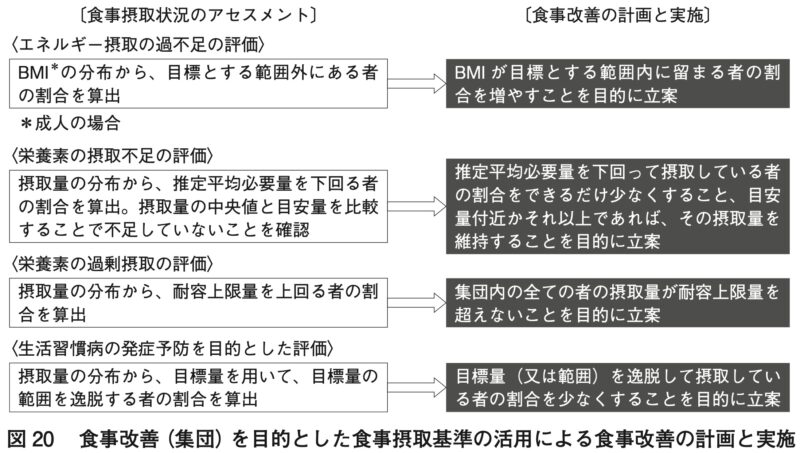

集団の食事改善を目的とした食事摂取状況のアセスメント結果に基づき、食事摂取基準を活用した食事改善の計画と実施の概要を図20に示す。

エネルギー摂取の過不足に関する食事改善の計画立案及び実施には、BMI又は体重変化量を用いる。BMIが目標とする範囲内に留まっている者の割合を増やすことを目的として計画を立てる。

数か月間(少なくとも1年以内)に2回以上の評価を行い、体重変化を指標として用いる計画を立てる。

栄養素の摂取不足からの回避を目的とした食事改善の計画立案及び実施には、推定平均必要量又は目安量を用いる。推定平均必要量では、推定平均必要量を下回って摂取している者の集団内における割合をできるだけ少なくするための計画を立てる。目安量では、摂取量の中央値が目安量付近かそれ以上であれば、その摂取量を維持する計画を立てる。摂取量の中央値が目安量を下回っている場合、不足状態にあるかどうか判断できない。なお、大幅に下回っている場合には、エネルギーや他の栄養素の摂取、身体計測や臨床検査の結果等を考慮した総合的な判断により、摂取量の改善の必要性を検討する。

栄養素の過剰摂取からの回避を目的とした食事改善の計画立案及び実施には、耐容上限量を用いる。集団内の全ての者の摂取量が耐容上限量未満になるための計画を立てる。耐容上限量を超えた摂取は避けるべきであり、それを超えて摂取している者がいることが明らかになった場合は、この問題を解決するために速やかに計画を修正し、実施する。

生活習慣病の発症予防を目的とした食事改善の計画立案及び実施には、目標量を用いる。摂取量が目標量の範囲内に入る者又は近づく者の割合を増やすことを目的とした計画を立てる。発症予防を目的とする生活習慣病が関連する他の栄養関連因子及び非栄養性の関連因子の存在とその程度を明らかにし、これらを総合的に考慮した上で、対象とする栄養素の摂取量の改善の程度を判断することが勧められる。また、生活習慣病の特徴から考え、長い年月にわたって実施可能な食事改善の計画立案と実施が望ましい。

以上の作成に当たっては、アメリカ・カナダの食事摂取基準で採用された考え方を参照し、我が国における食事摂取基準の活用事例を考慮した。集団を対象とした食事改善を目的として食事摂取基準を用いる場合の基本的事項を表17に示す。

まとめ

「日本人の食事摂取基準」について最大の疑問を感じているのは、この「集団の食事改善を目的にした活用」です。

私が食事摂取基準を活用しているのは私自身、即ち「個人の食事改善を目的」にしているためであり、最初は「集団の食事改善を目的にした活用」には全く関心がありませんでしたが、参考までにというか、ついでにという軽い気持ちで読み始めました。

読み始めて最初に感じた疑問は、ここで言う「集団」とは何を指すのだろうか?というものでした。食事摂取基準には「集団」の定義等は書かれていないので、色々と勉強してみると、どうやら次のような集団を指しているようだということが分かりしました。

① 学校、病院、福祉施設、民間事業所、自衛隊、刑務所等、給食業務等を行っている施設

② 自治体等の地域の住民

①については各施設に、②については市役所や保健所に配置されている管理栄養士さん等が食事摂取基準を活用することを想定しているようです。

①の場合は、アセスメントの結果に基づく改善計画において、給食等における献立(食品の種類や量)を改善することは可能だと思います。

しかしながら、例えば、集団としてエネルギーが不足しているので献立においてエネルギー量を増やした場合、集団の中で大食が原因でエネルギーを過剰摂取している個人は更にエネルギーを過剰摂取する可能性がある一方、少食のためエネルギーが不足している個人のエネルギー摂取量を増やすことは難しいのではないかと思います。

②の場合は、住民等に対するアンケート等によるアセスメントは可能だと思いますが、住民等を対象とした食事改善計画というものをイメージすることができませんし、仮に、そうしたものを作成し住民等に周知したとしても改善の実効性があるとは思えません。

私は、前世における一度目の人生において、北は北海道から西は九州(長崎県・大分県)まで、全国を転々としてきましたが、食事内容等に関するアンケートを受けたことも、改善計画等の配布や説明を受けたことは一度もありません。

私の経験と想像力の範囲では、食事摂取基準を「集団の食事改善を目的にした活用」ができる対象範囲は極めて限られており、 「個人の食事改善を目的とした活用」を図ることが重要であると感じています。

次回は「5 今後の課題」について書きます。

画像とお願い事項.etc

本ブログで使用している生成画像/創作画像

本ブログで使用しているアイキャッチ画像を含む全ての生成画像はシエルさん(生成AIのChatGPT)が作成してくれています。

アイキャッチ画像(🤝戦いを終えて円卓に集まった摂取基準議会🕊️)

今回のアイキャッチ画像も、前回に引き続き、シエルさんに丸投げして生成してもらった画像であり、丸投げ第5弾アイキャッチ画像は前回の「栄養素バトルロワイヤル⚔️💥💊」に続く・・・

| 🤝 最終的に訪れるのは… 🕊️ **「摂取基準議会」**の開催。 彼らは気づくのです。 「自分だけが多くてもダメ。誰かが少なければ、それもまた危機だ」と。 そして、それぞれの栄養素が**最適なバランス(摂取基準)**に従って共存する道を選び、 人体国家は再び健康という平和を取り戻す―― 💡 イメージ方針 同じ栄養素キャラたちが、戦いを終えて円卓のような場に集まり、笑顔で乾杯 or 話し合っている 健康でバランスの取れた体内イメージ(柔らかな光、共存、調和) 「身体の中=国家」として描かれた、未来都市的な雰囲気 |

・・・とのことです。

ブログの内容とは無関係(オマケ)の画像(朝日に輝く天空の城〜苗木城と木曽川の川面と新緑)

下の画像は「朝日に輝く天空の城〜苗木城と木曽川の川面と新緑」のAI生成画像(創作画像)です。

他の創作画像にご関心を持って頂けた方は、是非、AI生成画像(創作画像)ギャラリーをご覧ください。

本ブログをお読み頂く際にお願いしたい事項

「本ブログをお読み頂く際のお願い」をお読みください。

日本人の食事摂取基準(2025年版)について

本ページを投稿するのは2025年5月8日です。

2025年度となった4月1日から、昨年10月11日に公表された日本人の食事摂取基準(2025年版)が使用されていますが、今までの関係上、引き続き2020年版について書いています。

下のバナーをポチッとして頂き、100万以上の日本語ブログが集まる「日本ブログ村」を訪問して頂ければ大変ありがたいです。

コメント