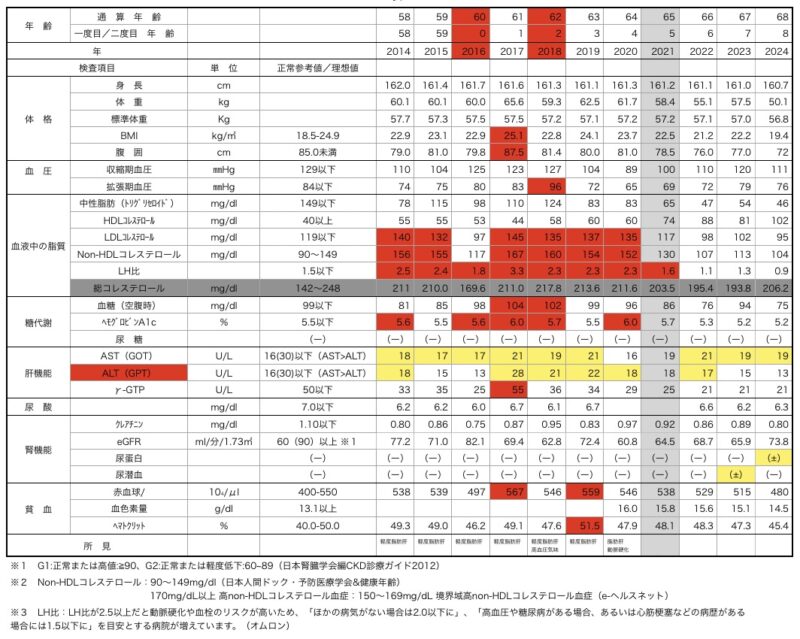

前回の「二度目の人生における八歳の健康診断結果 1 腎機能」で書きました通り、再誕後7年以上、本気の生活習慣の改善を続けてきた結果、昨年の健康診断までに、腎機能(クレアチニンとeGFR)の数値が悪化し続けていたことを除く健康診断の全ての数値を正常参考値の範囲内まで大幅に回復し、生活習慣病に片足を突っ込んでいる最悪の状態から脱するとともに、10年間苦しんできた逆流性食道炎の症状を大幅に緩和出来ました。

その後も、それまでの生活習慣の改善を更に進めることにより、腎機能を悪化させないために蛋白質の摂取量を減らしても、体格、血圧、脂質、糖代謝、肝機能の検査結果を更に改善することができました。

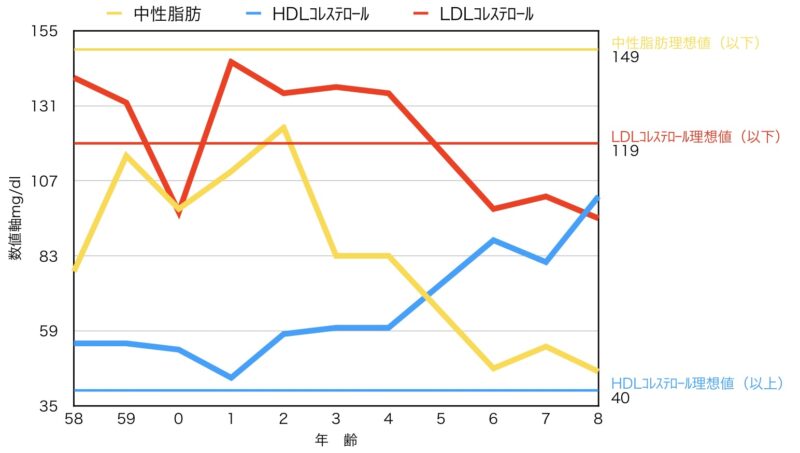

今回は体格(体重・腹囲・BMI)、血圧(収縮期血圧・拡張期血圧)と血液中の脂質(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール)の検査結果について書き、次回、糖代謝、肝機能、尿酸、貧血の検査結果について書きます。

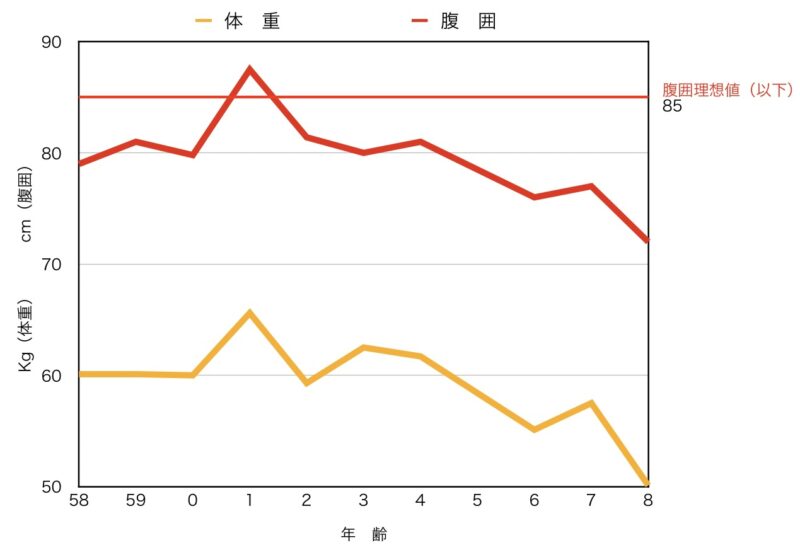

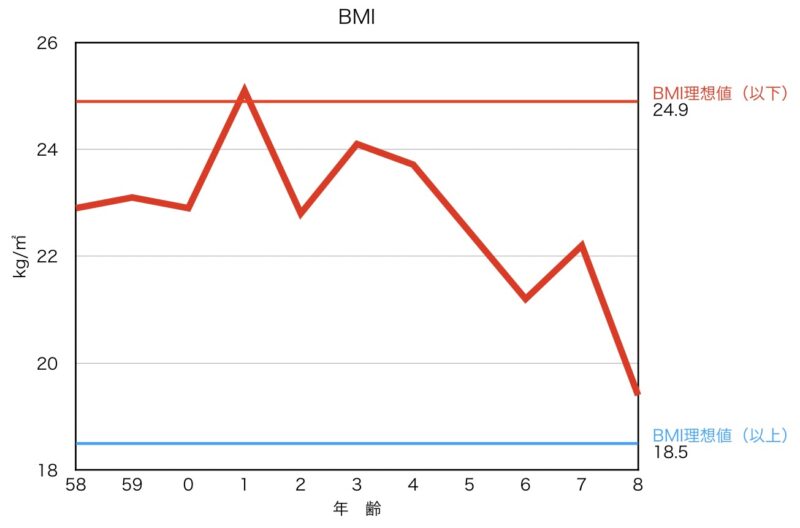

体格(体重・腹囲・BMI)

体格(体重・腹囲・BMI)の現状等

体重57.5kg、BMI22.2kg/m2であった昨年の健康診断受診時頃は、未だ時々逆流性食道炎の軽い症状(胸焼け)がありましたが、今年(2024年)になって、更に体脂肪、体重、BMI、腹囲が減少するに伴い症状が軽くなり、体重は51kg(身長161cm)BMI19.7kg/m2程度まで減少すると、在宅時や歩行時、自転車を普通に漕ぐ程度の軽い運動時等は全く症状が無くなりました。

その後も体重が減少するため、朝食のオートミールを増やしたり、朝食後にバナナを食べるなどエネルギー摂取量を徐々に増やしましたが、その後も体重が減少し続けて50kgを下回り、BMIが自治体の健康診断における下限基準である18.5kg/m2に近づくと流石にこれ以上下げるのは問題があると考え、エネルギー摂取量を大幅に増やしました。

エネルギー摂取量を大幅に増やすために蛋白質の摂取を増やすことは出来ないので、蛋白質を含まず、かつ、血糖値を上げない食品はないかと色々と考えた末にMCTオイルを摂り始めました。

MCTオイルの摂取量を徐々に増やして40g/日(朝食時と夕食時に各20g)にすることによってエネルギー摂取量を2,700kcal/日程度まで引き上げ、現在、体重50〜51kg、BMI19.3〜19.7kg/m2を維持しています。

(エネルギー摂取量に関することについては、次々回から2回に渡り詳細に書きますのでここでは概要のみに留めます。)

肥満症診療ガイドライン2022における「肥満度分類」

日本肥満学会の肥満症診療ガイドライン2022 「第1章 肥満症治療と日本肥満学会が目指すもの 1. 肥満症の概念と診断・治療」は次の表のように分類しています。

表1-3 肥満度分類

| BMI (kg/m²) | 判定 |

|---|---|

| 18.5 未満 | 低体重 |

| 18.5 以上 25.0 未満 | 普通体重 |

| 25.0 以上 30.0 未満 | 肥満(1度) |

| 30.0 以上 35.0 未満 | 肥満(2度) |

| 35.0 以上 40.0 未満 | 高度肥満:肥満(3度) |

| 40.0 以上 | 高度肥満:肥満(4度) |

この分類によると私のBMI19.3〜19.7kg/m2は、一応「普通体重」の範囲内に入ります。

日本人の食事摂取基準(2020年版)における「目標とする BMI の範囲」

「日本人の食事摂取基準(2020年版)」においては、「エネルギーの摂取量及び消費量のバランスの維持を示す指標としてBMIを採用する」となっており、次の通り示されています。

表2 目標とする BMI の範囲(18 歳以上) 1,2

| 年齢(歳) | 目標とする BMI(kg/m2) |

| 18~49 | 18.5~24.9 |

| 50~64 | 20.0~24.9 |

| 65~743 | 21.5~24.9 |

| 75 以上3 | 21.5~24.9 |

1 男女共通。あくまでも参考として使用すべきである。

2 観察疫学研究において報告された総死亡率が最も低かった BMI を基に、疾患別の発症率と BMI の関連、死因とBMI との関連、喫煙や疾患の合併による BMI や死亡リスクへの影響、日本人の BMI の実態に配慮し、総合的に判断し目標とする範囲を設定。

3 高齢者では、フレイルの予防及び生活習慣病の発症予防の両者に配慮する必要があることも踏まえ、当面目標とする BMI の範囲を 21.5〜24.9kg/m2 とした。

この目標に照らすと私のBMI19.3〜19.7kg/m2は低過ぎとなります。

今後の体重管理

体重が減少しても、脹脛(ふくらはぎ)の周囲長は昨年より若干長くなっており、また、見た目ですが上腕筋も若干増えているようなので、減少した体重のほとんど全ては体脂肪分であり、筋肉量は昨年より若干増加しており、体調的にも問題無いのでいるので、現状においてはサルコペニアやフレイルの心配は全くありませんが、体重が低過ぎることにより何らかの問題が発生するかもしれないので、今後の体重管理について色々と勉強しているところです。

メタボリックシンドローム(ご参考)

メタボリックシンドロームの診断基準では、BMIではなく、ウエスト周囲径(おへその高さの腹囲)が男性85cm・女性90cm以上で、かつ血圧・血糖・脂質の3つのうち2つ以上が基準値から外れると、「メタボリックシンドローム」と診断されます。

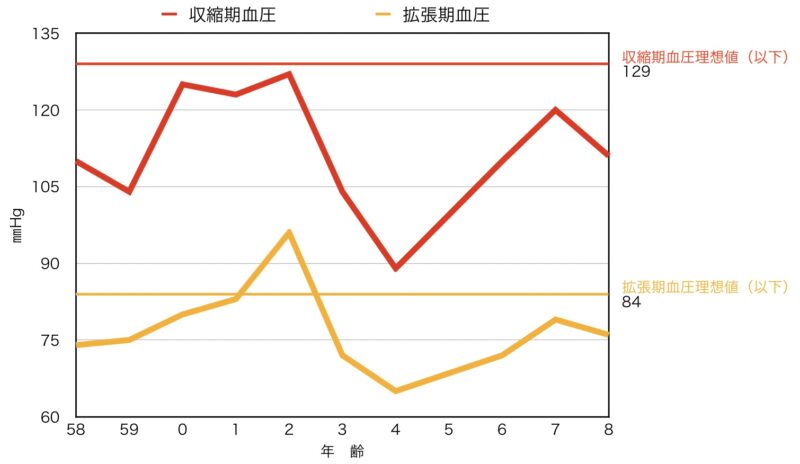

血圧(収縮期血圧・拡張期血圧)

血圧については、収縮期・拡張期とも、4年前に最近10年間における最低値を記録して以来、毎年、少しづつ上昇を続けていましたが、今年は若干ですが下がりました。

今後も血圧を上昇させる要因を排しながら、出来るだけ現状より若干低め程度を維持したいと考えています。

血液中の脂質(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール)

血液中の脂質(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール)については、数値上は全く問題が無いようですが、中性脂肪やコレステロールが減少し(過ぎ?)たことにより次のような2つの問題を感じています。

一つ目の問題は、皮脂の分泌量が減って皮膚が乾燥しやすくなったことです。

二つ目の問題は、何となく、コレステロールから産生されるホルモンが減少したように感じていることです。

また、Non-HDLコレステロールが104mg/dlと、下限値の90mg/dに近づいてきており、これ以上下げると問題が生じるのではないかと感じています。

とは言うものの、体脂肪、特に内臓脂肪が増えると逆流性食道炎を克服するための今までの努力が無駄になりかねないので脂質の管理について更に勉強しているところです。

健康診断結果のPDFファイル(ご参考)

上記の表とグラフは表計算ソフトのNumbersで作成したものの一部を切り取って貼り付けたものです。特に表の文字はぼやけて読み難くなっています。PDFとして書き出したファイルをご希望される方は下記からダウンロードしてください。

本ブログをお読み頂く際にお願いしたい事項

「本ブログをお読み頂く際のお願い」をお読みください。

下のバナーをポチッとして頂き、100万以上の日本語ブログが集まる「日本ブログ村」を訪問して頂ければ大変ありがたいです。

コメント