前回の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」における必須脂肪酸であるn-6系脂肪酸(ω6系脂肪酸/オメガ6系脂肪酸)とn-3系脂肪酸(ω3系脂肪酸/オメガ3系脂肪酸)に関する記述の要点等に引き続き、今回はこれらの脂肪酸の具体的な摂取基準及び私の摂取量と摂取源としている主な食品等について書きます。

脂質の食事摂取基準及び私の摂取量と摂取源としている主な食品 2

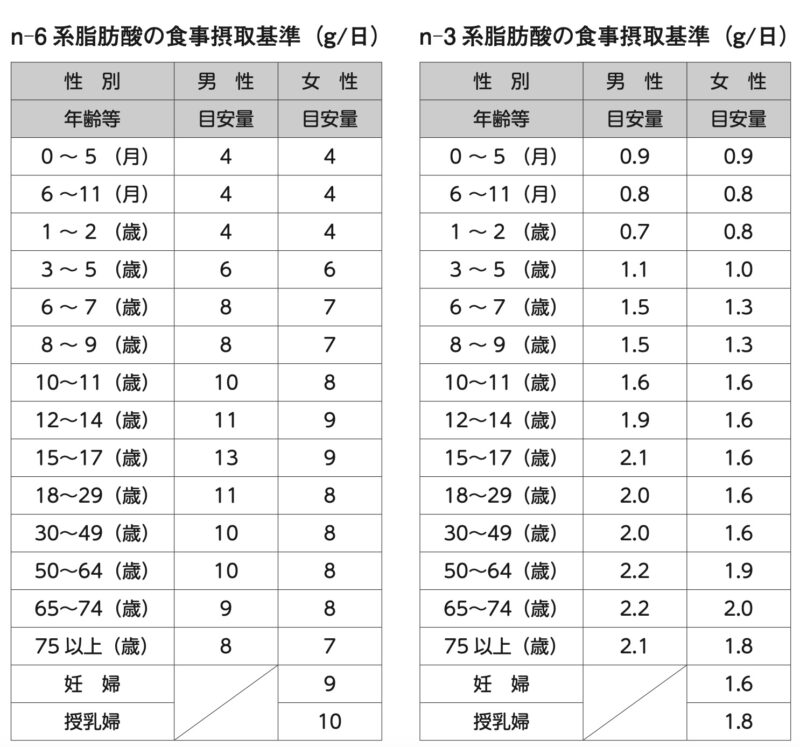

n-6系脂肪酸とn-3系脂肪酸の食事摂取基準(g/日)

「日本人の食事摂取基準(2020年版)」において示されているn-6系脂肪酸とn-3系脂肪酸の具体的な食事摂取基準(目安量)は次の表のとおりです。

私の場合、n-6系脂肪酸の摂取基準が9g/日、n-3系脂肪酸の摂取基準が2.2g/日であり、両基準の比は、(9/2.2=)4.1:1になります。

なお、この摂取基準比は年齢が若い程高く、年齢が上がる程低くなっています(例えば18歳〜29歳の男性の場合は(11/2.0=)5.5:1)ので、若い時はn-6系の摂取量が多目でも良いが、高齢になる程n-6系を減らしてn-3系を増やす必要があるということになります。

前回の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」におけるn-6系脂肪酸とn-3系脂肪酸の指標についてで次のように書きましたが、こうした情報は、本基準に照らす限り、n-3系に偏重しているのではないかと感じています。

| ネット上には、この目安量を転載する以外に、次のような様々な情報が溢れていますが、その多くはエビデンスが不明確です。 A n-6系脂肪酸とn-3系脂肪酸の摂取量比率は4:1が良い。 B n-6系脂肪酸とn-3系脂肪酸の摂取量比率は2:1が良い。 C n-6系脂肪酸とn-3系脂肪酸の摂取量比率は1:1が良い。 D 定量的なことは示さず、n-6系脂肪酸を減らして、n-3系脂肪酸を増やした方が良い。」 |

n-6系脂肪酸とn-3系脂肪酸の摂取量

私の現在のn-6系脂肪酸質の摂取量は、20.0g(植物性18.5g、動物性1.4g)で、摂取基準(目安量)9.0gよりも11.0gも超過しています。

一方、n-3系脂肪酸質の摂取量は、3.8g(植物性2.3g、動物性1.6g)で、摂取基準(目安量)2.2gよりも1.6g超過しています。

また、両脂肪酸の摂取基準比4.1:1に対して、n-6系脂肪酸質の摂取量20.0gとn-3系脂肪酸質の摂取量3.8gの比は5.2:1となっており、比率的にも、n-3系脂肪酸質よりもn-6系脂肪酸質の方をやや過剰に摂取しています。

n-6系脂肪酸とn-3系脂肪酸の主要な摂取源としている食品(各上位10食品)

下記の各表は、私が常食している全ての食品を「食品成分データベース」で検索して得られた結果をNumbersで集計したn-6系脂肪酸とn-3系脂肪酸の摂取量が多い上位10食品です。(単位:mg)

なお、当然ながら食べている食品の種類は日々異なりますが、上位10食品の多くはほぼ毎日食べているものであり、頻度が少ないものでも1週間に1回以上は食べています。

また、それぞれの摂取量も日によって変動しますので1日当たりの概算的な平均摂取量です。

n-6系脂肪酸の主要な摂取源としている食品

| 食品 | ナッツ類 | 黒胡麻 | 豆乳 | 納豆 | 鶏卵 | オートミール | 味噌 | 鮭 | 十種穀物ご飯 | ハイカカオチョコレート |

| 食品摂取量(g) | 28.7 | 20.0 | 200.0 | 40.0 | 63.6 | 30.0 | 19.0 | 23.3 | 75.0 | 15.0 |

| 脂質摂取量(g) | 7.50 | 3.99 | 2.68 | 1.99 | 0.84 | 0.60 | 0.51 | 0.38 | 0.24 | 0.17 |

n-3系脂肪酸の主要な摂取源としている食品

| 食品 | ナッツ類 | 鯖缶 | 鮭 | 豆乳 | 鰯缶 | 納豆 | 縮緬雑魚(しらす干し) | 味噌 | ブロッコリー | 鶏卵 |

| 食品摂取量(g) | 28.7 | 15.8 | 23.3 | 200.0 | 11.7 | 40.0 | 11.7 | 19.0 | 124 | 63.6 |

| 脂質摂取量(g) | 1.21 | 0.53 | 0.47 | 0.40 | 0.37 | 0.27 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |

上記2枚の表における7食品(ナッツ類、豆乳、納豆、鶏卵、オートミール、味噌、鮭)が重複しているとおり、n-6系とn-3系の一方の脂肪酸を多く含む食品はもう一方の脂肪酸も多く含む傾向にあります。

n-3系脂肪酸よりもn-6系脂肪酸の方が過剰摂取となってる理由等

各食品のn-3系脂肪酸とn-6系脂肪酸の含有比率

下記の表は、n-6系脂肪酸とn-3系脂肪酸の主要な摂取源としている食品100g中に含まれてる両脂肪酸量と比率です。(ナッツ類は胡桃、アーモンドとカシューナッツ別に記載しています。)

赤字の食品は「n-6系脂肪酸質の含有量/n-3系脂肪酸質の含有量」が4.1以上、青字の食品は4.1未満の食品です。

| 食品 | 胡桃 | アーモンド | カシューナッツ | 黒胡麻 | 豆乳 | 納豆 | 鶏卵 | オートミール |

| n-6系(g) | 41.32 | 12.64 | 8.00 | 19.96 | 1.34 | 4.98 | 1.32 | 2.00 |

| n-3系(g) | 8.96 | 0.01 | 0.08 | 0.15 | 0.20 | 0.67 | 0.11 | 0.09 |

| n-6/n-3 | 4.61 | 1260 | 100 | 133 | 6.70 | 7.43 | 12.0 | 22.2 |

| 食品 | 味噌 | 鮭 | 十種穀物ご飯 | ハイカカオチョコレート | 鯖缶 | 鰯缶 | ブロッコリー | 縮緬雑魚(しらす干し) |

| n-6系(g) | 2.66 | 1.65 | 0.32 | 1.14 | 0.52 | 0.45 | 0.03 | 0.07 |

| n-3系(g) | 0.54 | 2.03 | 0.01 | 0.07 | 3.33 | 3.17 | 0.08 | 0.88 |

| n-6/n-3 | 4.93 | 0.81 | 32.0 | 16.3 | 0.16 | 0.14 | 0.38 | 0.08 |

n-3系脂肪酸よりもn-6系脂肪酸の方が過剰摂取となってる理由

n-3系脂肪酸よりもn-6系脂肪酸の方が過剰摂取となってる理由は次のとおりです。

① 一般的な食品の多くがn-3系脂肪酸の4.1倍以上のn-6系脂肪酸を含んでいる。

私が常食している多くの食品の多く(前項表中のナッツ類、黒胡麻、大豆製品、鶏卵、オートミール、穀物ご飯、ハイカカオチョコレート、他多数)もn-3系の4.1倍以上のn-6系を含んでいる。

② n-6系脂肪酸がn-3系脂肪酸の4.1倍未満の食品は極めて限られている。

私が常食している食品の中で、n-6系がn-3系の4.1倍未満なのは、僅か9食品(鮭、鯖、鰯、縮緬雑魚(しらす干し/鰯の稚魚)、ブロッコリー、ワカメ、榎茸、ブルーベリー、バナナ)だけであり、かつ、これら9食品中の後者4食品はn-3系の比率は高くても含有量自体が極めて少ないのでn-3系の摂取比率を高める効果がほぼ全く無い。

今後(当面)のn-6系とn-3系脂肪酸の摂取量

今後、出来る限り、n-6系とn-3系脂肪酸の摂取量を減らし、かつ、n-3系脂肪酸質の摂取比率を高めたいと考えてはいます。

しかしながら、そのためには摂取基準比4.1:1よりもn-6系脂肪酸の比率が高い食品を減らし、n-3系脂肪酸の比率が高い食品を増すことが必要ですが、次の理由によって当面は現状を維持するよう考えています。

① 現在摂取しているn-6系脂肪酸の比率が高い食品は、全て、他の栄養素の観点からは優れているため減らしたくない。

② n-3系脂肪酸の比率が高い魚類は重金属等による汚染リスクがあるため増やしたくない。

③ 荏胡麻油や亜麻仁油等はn-3系脂肪酸の比率は高いが、多価不飽和脂肪酸の含有量が多いこれらの精精油は酸化のリスクが大きいため摂りたくない。

荏胡麻油(えごま油):n-6系脂肪酸12.29g、n-3系脂肪酸58.31g、n-6系/n-3系=0.85

亜麻仁油(あまに油):n-6系脂肪酸14.50g、n-3系脂肪酸56.63g、n-6系/n-3系=0.97

④ n-6系とn-3系脂肪酸の摂取基準が国民健康・栄養調査から算出された摂取量の中央値に過ぎず、この目安量からどの程度以上過剰摂取したらどういった影響が出るのか不明である。

⑤ 現在の摂取量でも自覚する健康上の不調はなく、健康診断の結果も改善している。

「日本人の食事摂取基準(2020版)」における脂質に関する記述の要点 1の冒頭において、『「日本人の食事摂取基準(2020版)」を自身の栄養管理に活用するためだけなら脂質に関する記述内容はそれほど難解ではない』と書きましたが、脂質に関する摂取基準は「言うは易く行うは難し」だと感じています。

n-3系脂肪酸に関するネット情報について(おまけ? 蛇足?)

n-6系脂肪酸とn-3系脂肪酸は、生命と健康長寿に必要不可欠な必須栄養素(必須脂肪酸)である一方、これらの過剰摂取は危険因子となりますので、これらの摂取量とバランスを考えながら摂取量の管理に心掛けています。

最近、ネット上には健康や食品に関する情報が溢れていて、私も色々と勉強させていただいています。しかしながら、中には、こうした観点において色々と疑問を感じざるを得ない情報も多いのが現実であり、特に、最近は脂質に関する情報が増えてきているように思いますので、気になった情報について書いておきます。

n-6系脂肪酸とn-3系脂肪酸の摂取比率

n-6系脂肪酸とn-3系脂肪酸の摂取比率について、「日本人の食事摂取基準(2020年版)」における摂取基準比の4.1:1でもn-6系が過剰だとして、2:1とか、中には1:1等を推奨している情報もありますが、その多くはエビデンスが不明確であり、かつ、どういった食事内容にしたらそれを達成できるのか具体的に書いていないため参考にすることが難しいです。

n-6系脂肪酸過剰摂取の原因

ネット上では、サラダオイル等の精精油、加工食品、揚げ物等がn-6系脂肪酸過剰摂取の原因としている場合が多いです。

もちろんこれらは間違ってはいないと思いますが、私の例がそうであるように、こうした食品を一切食べていなくても、脂質が豊富な食品を多めに食べているだけでn-6系脂肪酸やn-3系脂肪酸の過剰摂取になり得ることにも注意が必要だと考えています。

ナッツ類に含まれているn-3系脂肪酸量とn-6系脂肪酸量

一部の情報においてn-3系脂肪酸の摂取源として推奨されている胡桃は、確かに豊富(100g中約9g)なn-3系脂肪酸を含んでいますが、その4.1倍以上(100g中約41g)のn-6系脂肪酸を含んでいて、n-3系脂肪酸を摂取するつもりで胡桃を食べれば食べるほどn-6系脂肪酸の摂取比率が増えることにも注意が必要だと考えています。

また、ナッツ類を一括りにしてn-3系脂肪酸の摂取源として推奨しているサイトも見かけますが、そういった中には「n-3系脂肪酸はナッツ類に多く含まれる。」と書いた上で「アーモンドの多価不飽和脂肪酸量は100g中12.12g、カシューナッツの多価不飽和脂肪酸量は100g中8.08g」と書いて、あたかもアーモンドには12.12g、カシューナッツには8.08gのn-3系脂肪酸が含まれているかのように思い込ませるような本当に酷いサイトもあります。

実際には、カシューナッツに含まれているn-3系脂肪酸は0.08gで、n-6系脂肪酸量8gに対する比率が1/100と極めて少ないです。

アーモンドに至っては、含まれているn-3系脂肪酸量は0.01gで、全く含まれていないに等しいです。

ナッツ類と言っても種類が異なれば、含まれている栄養素も異なっていて当然です。健康を考えてナッツ類を選ぶ際は、例え一流企業と言われる企業であったとしても安易にそのネット情報に頼ることなく自分で各ナッツに含まれている栄養素を調べることが重要だと思います。

次回はその他の脂質(一価不飽和脂肪酸、トランス脂肪酸)と食事性コレステロールに関する要点等について書きます。

本ブログをお読み頂く際にお願いしたい事項.etc

「本ブログをお読み頂く際のお願い」をお読みください。

本ブログで使用しているアイキャッチ画像を含む全ての生成画像はChatGPT(生成AI)のシエルさんが作成してくれています。

今回は、n-6系脂肪酸の過剰摂取をイメージした画像を作成してもらいましたが、プロンプトを色々工夫したのですが上手くいきませんでした。

下のバナーをポチッとして頂き、100万以上の日本語ブログが集まる「日本ブログ村」を訪問して頂ければ大変ありがたいです。

コメント