前回に引き続き、日本人の食事摂取基準(2020年版)における「3 策定の留意事項」について書きます。

3 策定の留意事項

3-1 摂取源

食事として経口摂取される通常の食品に含まれるエネルギーと栄養素を対象とする。耐容上限量については、いわゆる健康食品やサプリメント(以下「通常の食品以外の食品」という。)由来のエネルギーと栄養素も含むものとする。耐容上限量以外の指標については、通常の食品からの摂取を基本とするが、通常の食品のみでは必要量を満たすことが困難なものとして、胎児の神経管閉鎖障害のリスク低減のために、妊娠を計画している女性、妊娠の可能性がある女性及び妊娠初期の女性に付加する葉酸に限り、通常の食品以外の食品に含まれる葉酸の摂取について提示する。

3-2 摂取期間

食事摂取基準は、習慣的な摂取量の基準を与えるものであり、「1日当たり」を単位として表現したものである。短期間(例えば、1日間)の食事の基準を示すものではない。これは、栄養素摂取量は日間変動が大きいことに加え、食事摂取基準で扱っている健康障害がエネルギー及び栄養素の習慣的な摂取量の過不足によって発生するためである。

栄養素摂取の不足や過剰に伴う健康障害を招くまでに要する期間は、栄養素や健康障害の種類によって大きく異なる。例えば、ほぼ完全にビタミンB1を除去した食事を与えると2週間後に血中ビタミンB1濃度が大きく減少し、欠乏に由来すると考えられる様々な症状が4週間以内に出現したとの報告があり、これは1か月間以内での栄養管理の必要性を示している。一方、ナトリウム(食塩)の過剰摂取は加齢に伴う血圧上昇に相関するとの報告があり、これは数十年間にわたる栄養管理の重要性を示している。このように、健康障害を招くまで、又は改善させるまでに要する期間は、栄養素の種類や健康障害の種類によって大きく異なる。

一方、栄養素等の摂取特性、すなわち日間変動の点からも習慣的な摂取の期間を具体的に示すのは困難である。極めて大雑把ではあるが、エネルギー及び栄養素摂取量の日間変動を観察した研究結果 に基づくと、ある程度の測定誤差、個人間差を容認し、さらに、日間変動が非常に大きい一部の栄養素を除けば、習慣的な摂取を把握するため、又は管理するために要する期間はおおむね「1か月間程度」と考えられる。

3-3 行動学的・栄養生理学的な視点

食事摂取基準は主に栄養生化学的な視点から策定されている。しかし、食習慣やエネルギー・栄養素摂取量の健康影響を考えるためには、栄養生化学的な視点だけでなく、行動学的な視点や栄養生理学的な視点も欠かせない。例えば、1日の中での食事回数(頻度)、特に朝食の有無が肥満や循環器疾患、2型糖尿病などの発生率に関与している可能性が報告されている。1日の中の食事の間でのエネルギーや栄養素の摂取割合の違いがメタボリック・シンドロームなどに影響していたとする報告もある。また、摂取速度が肥満やメタボリック・シンドローム、糖尿病の罹患や発症に関与しているとの報告も存在する。しかしながら、この領域における知見を食事摂取基準に直接に取り入れるには更なる概念整理や研究が必要であり、今後の課題であると考えられる。

3-4 調査研究の取扱い

● 国民の栄養素摂取状態に関するデータ

国民の栄養素摂取状態を反映していると考えられる代表的な研究論文を引用し、適切な論文がない場合には、公表された直近の国民健康・栄養調査結果で安定したデータを用いた値として、平成28年国民健康・栄養調査のデータを引用する。この引用に関しては参考文献番号を付さない。

なお、食事記録法を含むほとんどの食事調査法に過小申告が存在することが報告されている。これについては後述するが、その過小評価がどの程度であるのかは、まだ十分には明らかでない。このことに十分留意するとともに、今後、この点について詳細な検証が必要である。

● 研究結果の統合方法

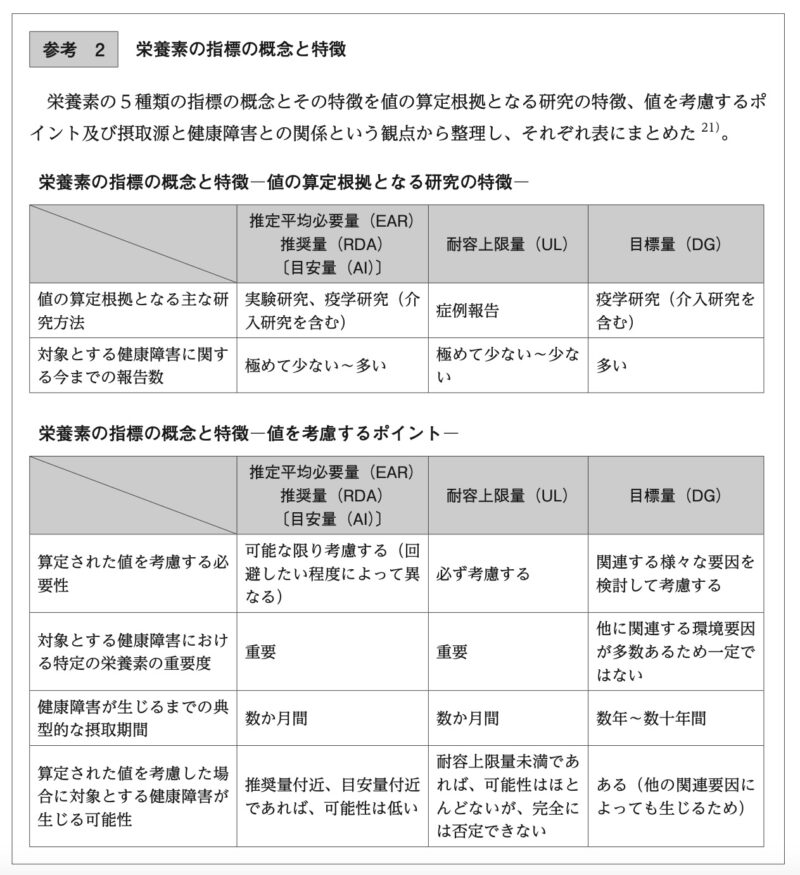

研究結果の統合方法については、表7に示す方針に沿って行った。

● 通常の食品以外の食品を用いた介入研究の取扱い

通常の食品から摂取できる量を著しく超えて摂取することによって、何らかの生活習慣病の発症

予防を期待できる栄養素が存在し、その効果を検証するために、通常の食品以外の食品を用いた介

入研究が行われることがある。しかしながら、ある一定の好ましい効果が報告された後に、別の好

ましくない健康影響を惹起する可能性があると報告された例も存在する。そのため、通常の食品以外の食品から大量に特定の栄養素を摂取することが妥当か否かに関しては、慎重な立場をとるべきであると考えられる。

したがって今回の策定では、通常の食品の組合せでは摂取することが明らかに不可能と判断され

る量で行われた研究や、食品ではなく医薬品扱いの製品を投与した研究については、原則として、

数値の算定には用いないこととするが、そのような研究の報告も数値の算定に当たって参考資料と

して用いることを目的として、検索、収集、読解作業の対象とした。

3-5 外挿方法

● 基本的な考え方

栄養素について食事摂取基準で用いられた5種類の指標(推定平均必要量、推奨量、目安量、耐容上限量、目標量)を算定するに当たって用いられた数値は、ある限られた性及び年齢の者において観察されたものである。したがって、性別及び年齢区分ごとに食事摂取基準を設けるためには、何らかの方法を用いてこれらの値、すなわち参照値から外挿を行わなければならない。

推定平均必要量、目安量の参照値は、1日当たりの摂取量(重量/日)として得られることが多く、一方、耐容上限量の参照値は体重1kg 当たりの摂取量(重量/kg体重/日)として得られることが多い。そのため、個別に外挿方法を定めることにした。

推奨量は、まず、推定平均必要量の参照値から外挿して性・年齢区分別の推定平均必要量を求め、次に、外挿された各推定平均必要量に推奨量算定係数を乗じて算定した。目標量の場合は、まず、目安量の参照値から外挿して性・年齢区分別に目安量を求め、次に、外挿された各目安量と性・年齢区分別摂取量の中央値とを用いて、その性・年齢区分別の目標量を算定した。

● 推定平均必要量と目安量

栄養素の特性を考慮した外挿方法を決定することは困難である。そこで、エネルギー代謝効率と体表面積の間に高い相関があることに着目し、さらに、身長及び(又は)体重から体表面積を推定する式を考案し、それを用いることが広く行われてきた。身長及び(又は)体重から体表面積を推定する式は多数提案されているが、今回の策定では、1947年に提唱された体重比の 0.75 乗を用いる方法を採用した。これは、最近、更に詳細な検討が行われ、哺乳動物の循環器及び呼吸器重量の推定を含む各種生物の器官重量の推定に有用であると報告されている。

そこで、成人と小児については次のように考えることとした。

推定平均必要量又は目安量の参照値が 1日当たりの摂取量(重量/日)で与えられ、参照値が得られた研究の対象集団における体重の代表値(中央値又は平均値)が明らかな場合は、

X=X0×(W/W0)0.75×(1+G)

を用いて外挿した。ただし、

X :求めたい年齢区分の推定平均必要量又は目安量(1日当たり摂取量)

X0:推定平均必要量又は目安量の参照値(1日当たり摂取量)

W :求めたい年齢区分の参照体重

W0:推定平均必要量又は目安量の参照値が得られた研究の対象者の体重の代表値(平均値又は中央値)

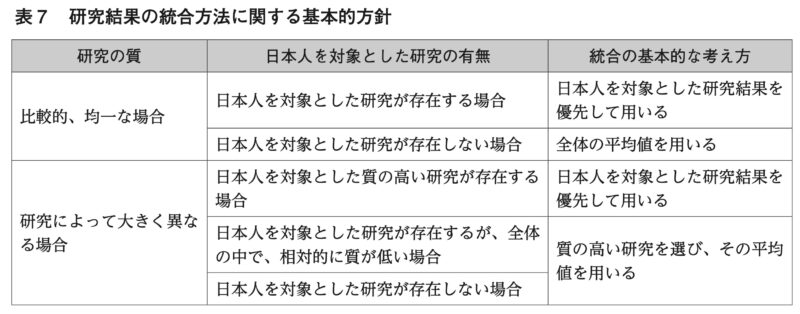

G :成長因子(数値は表 8 を参照のこと)

である。

研究によっては、推定平均必要量又は目安量の参照値が、体重1kg 当たりで与えられている場

合がある。この場合には、

X=X0×W×(1+G)

を用いて外挿した。ただし、

X :求めたい年齢区分の推定平均必要量又は目安量(1日当たり摂取量)

X0 :推定平均必要量又は目安量の参照値(体重1 kg 当たり摂取量)

W :求めたい年齢区分の参照体重

G :成長因子(数値は表 8 を参照のこと)

である。

小児の場合は、成長に利用される量、成長に伴って体内に蓄積される量を加味する必要がある。そこで、成長因子として、FAO/WHO/UNUとアメリカ・カナダの食事摂取基準が採用している値を、日本人の年齢区分に合うように改変して用いた(表8)。

(中略)

● 耐容上限量

耐容上限量についても、推定平均必要量、目安量と同様に、理論的かつ十分に信頼できる外挿方法は存在していない。そこで、十分なエビデンスが存在しない年齢区分については、基本的に次の二つの方法のいずれかを用いて値を算定することにした。

耐容上限量の参照値が体重1kg当たりで与えられる場合は、

X=X0×W

を用いた。ただし、

X :求めたい年齢区分の耐容上限量(1 日当たり摂取量)

X0 :耐容上限量の参照値(体重 1 kg 当たり摂取量)

W :求めたい年齢区分の参照体位の体重である。

耐容上限量の参照値が 1 日当たりで与えられる場合は、

X=X0×(W/W0)

を用いた。ただし、

X :求めたい年齢区分の耐容上限量(1 日当たり摂取量)

X0:耐容上限量の参照値(1 日当たり摂取量)

W :求めたい年齢区分の参照体位の体重

W0:耐容上限量の参照値が得られた研究の対象者の体重の代表値(平均値又は中央値)

である。

3-6 値の丸め方

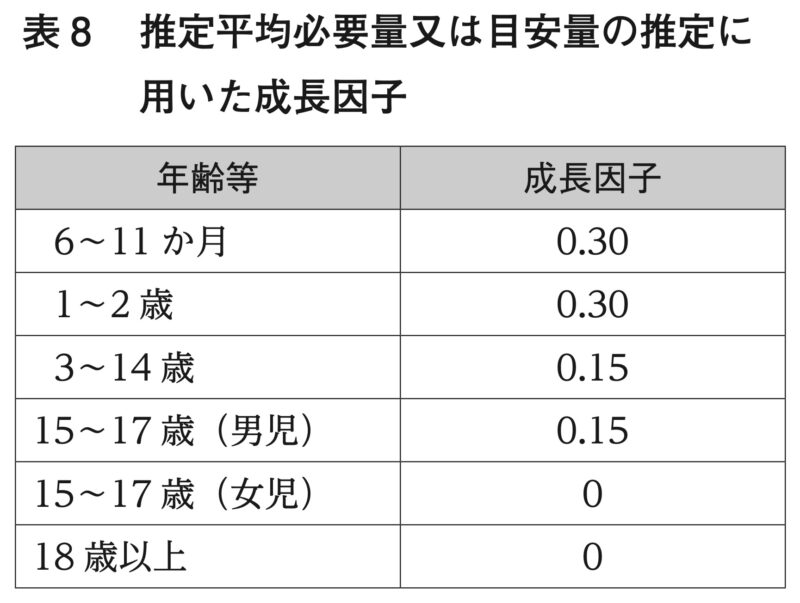

値の信頼度と活用の利便性を考慮し、推定平均必要量、推奨量、目安量、耐容上限量、目標量について、基本的には表9に示す規則に沿って丸め処理を行った。これは、小児、成人、高齢者については、男女ともに、栄養素ごとに一つの規則を適用することにした。乳児、妊婦の付加量、授乳婦の付加量については、その他の性・年齢区分における数値で用いたのと同じ表示桁数を用いた。

丸め処理を行った後に、年齢区分間で大きな凹凸が生じないように、必要に応じて数値の平滑化を行った。ここに示した以外の方法で丸め処理を行った栄養素については、それぞれの項を参照されたい。

まとめ

「3-1 摂取源」について

耐容上限量については、いわゆる健康食品やサプリメント(以下「通常の食品以外の食品」という。)由来のエネルギーと栄養素も含む一方で、耐容上限量以外の指標については、通常の食品からの摂取を基本とする、即ち、通常の食品以外の食品以外からの摂取は含まないとしている理由は、多くの研究において、通常の食品以外の食品由来のエネルギーや栄養素が、健康に良い効果を与えない一方、過剰摂取による健康リスクとなっていることを示しているからだと理解しています。

「3-2 摂取期間」について

一般的に、水溶性ビタミンは体内に蓄えることが出来ないので毎日摂取しなければならないといった情報が多く、私もそう考えてきましたが、ほぼ完全にビタミンB1を除去した食事を与えるても血中ビタミンB1濃度が大きく減少したのは2週間後であり、欠乏に由来すると考えられる様々な症状が出現したのは4週間以内であったというのは非常に意外でした。

しかしながら、基本的には、出来るだけ、毎日、摂取基準で示された量を過不足なく摂取することが望ましいと考えています。

「3-3 行動学的・栄養生理学的な視点」について

朝食の有無が肥満や循環器疾患、2型糖尿病などの発生率に関与している可能性の報告や、摂取速度が肥満やメタボリック・シンドローム、糖尿病の罹患や発症に関与しているとの報告は一般的にも言われていることでもあり、そのように努めています。

一方、1日の中の食事の間でのエネルギーや栄養素の摂取割合の違いがメタボリック・シンドロームなどに影響していたとする報告については意味がよく理解できていません。朝食・昼食・夕食毎の摂取割合のことか、或いは、朝食・昼食・夕食間の所謂、間食のことでしょうか。何れにせよ、私は、朝食で全ての栄養素をバランス良く十分に摂取し、昼食は軽めで、夕食での炭水化物は控えめにするとともに、日常的には間食は一切していません。

「● 通常の食品以外の食品を用いた介入研究の取扱い」について

最近、ネット上には、サプリメントやプロテイン等、様々な通常の食品以外の食品の広告が氾濫しているのみならず、明らかに専門家でない人物がこういったものの摂取を推奨しています。

私も、全くサプリメントを摂らないという訳ではなく、ビタミンD、アスタキサンチンやローズオイルといったサプリメントを摂取していますが、必要とする栄養素や機能性成分は、出来るだけホールフードから摂ることを基本としています。

そして、サプリメントについても、様々なエビデンス等で勉強し、検討した上で本当に必要だと判断したものだけを試行的に摂取し、その効果等を踏まえて続けるものは続け、止めるべきものは止めています。

その主な理由はサプリメント等の健康食品についてで書いたとおりですが、「通常の食品以外の食品を用いた介入研究の取扱い」において次のように書かれていることも理由の一つとなっています。

| 通常の食品以外の食品から大量に特定の栄養素を摂取することが妥当か否かに関しては、慎重な立場をとるべきであると考えられる。 したがって今回の策定では、通常の食品の組合せでは摂取することが明らかに不可能と判断され る量で行われた研究や、食品ではなく医薬品扱いの製品を投与した研究については、原則として、 数値の算定には用いないこととする。 |

次回から「4 活用に関する基本的事」について書きます。

画像とお願い事項.etc

本ブログで使用している生成画像/創作画像

本ブログで使用しているアイキャッチ画像を含む全ての生成画像はシエルさん(生成AIのChatGPT)が作成してくれています。

アイキャッチ画像(栄養素のゆるキャラチーム)

前回に引き続いて今回のアイキャッチ画像にもシエルさんに丸投げして生成してもらった画像を使用しました。

その丸投げ第2弾のアイキャッチ画像は『「栄養素のゆるキャラチーム」と題した「アニメ風のポップで親しみやすい雰囲気」で「文字なしでも誰がどの栄養素を表しているか“なんとなく伝わる”構図」として生成した』とのことです。蛋白質にはP、ビタミンCにはC、鉄にはFeと書いてくれていて、他の二人(二つ)の栄養素が何であるかも直ぐに分かると思いますが如何でしょうか。

シエルさん曰く、『左から、

「①たんぱく質のタンくん💪→ 頼れるリーダー格で筋肉の象徴💪」

「②黄色系の脂質のアブラさん→ エネルギー豊富そうな表情ところんとした体型😄包容力ある癒し系、“やる時はやる系”のギャップキャラかも?」

「③果実っぽい帽子を被ったビタミンCのシーちゃん🍊→ 明るく元気系のヒロイン、笑顔で風邪知らず🍊✨」

「④骨っぽい帽子のカル博士🦴→ 見た瞬間に「骨だ!カルシウムだ!」と分かる、優等生キャラで学者枠ですね🧑🔬」

「⑤鉄分のテツちゃん🩸→真面目顔した冷静担当』とのことでした。

ブログの内容とは無関係(オマケ)の画像(北アルプスの稜線上に輝く夏の大三角を含む星空)

下の画像は、北アルプス(槍ヶ岳から穂高連峰)の稜線上に輝く夏の大三角(左から、はくちょう座のデネブ、こと座のベガ、わし座のアルタイル)を含む星空のAI生成画像(創作画像)です。

ベガの日本名は織姫星(織女)、アルタイルの日本名は彦星(牽牛)であり、この七夕伝説で超有名な星の間に天の川(雲状に見える4千億あるともされている銀河系内の恒星)が流れているのですが今回はそこまでの再現はお願いしていませ。

高山は星空観察のための最高の条件が整っているとされていますが、実際は山の天気は安定せず、また、夜は昼の疲労を回復するために十分な睡眠を取ることが必要です。

私は、前世の一度目の人生において、何回も北・南アルプスや鈴鹿山脈に登りましたが、夏の大三角を含み、これだけ綺麗な星空を見ることが出来たのは数えるほどでした。

他の創作画像にご関心を持って頂けた方は、是非、AI生成画像(創作画像)ギャラリーをご覧ください。

本ブログをお読み頂く際にお願いしたい事項

「本ブログをお読み頂く際のお願い」をお読みください。

日本人の食事摂取基準(2025年版)について

本ページを投稿するのは2025年4月30日です。

2025年度となった4月1日から、昨年10月11日に公表された日本人の食事摂取基準(2025年版)が使用されていますが、今までの関係上、引き続き2020年版について書いています。

下のバナーをポチッとして頂き、100万以上の日本語ブログが集まる「日本ブログ村」を訪問して頂ければ大変ありがたいです。

コメント