前回のビタミンKの摂取基準と摂取量等に引き続き、今回は「日本人の食事摂取基準(2020年版)」におけるビタミンB1の摂取基準と摂取量等について書きます。

Ⅱ各 論 1エネルギー・栄養素 1-6 ビタミン (2)水溶性ビタミン ①ビタミンB1

1 基本的事項

1-1 定義と分類

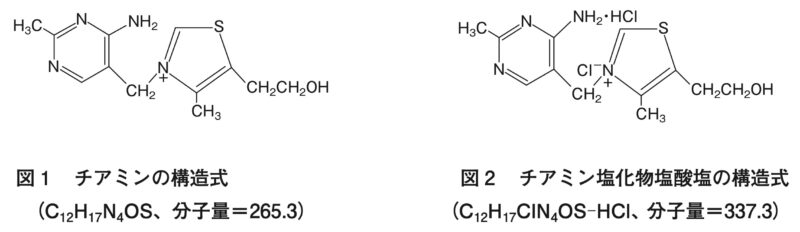

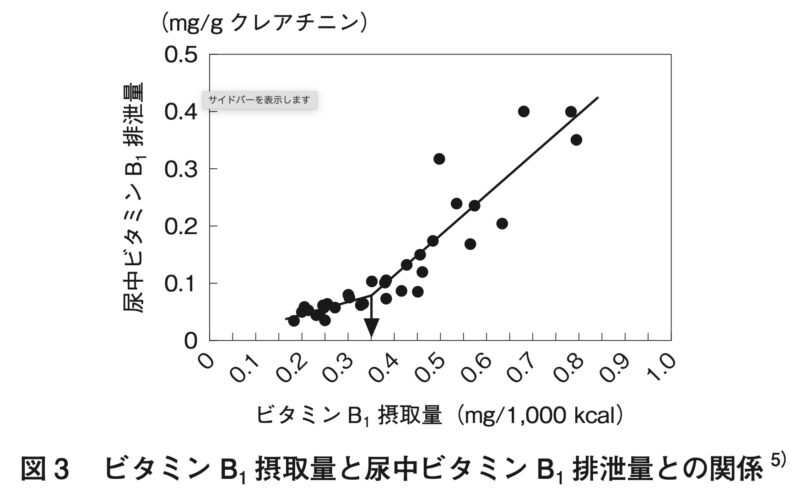

ビタミンB1の化学名はチアミン(図 1)である。正式な化学名は、2-〔3-[(4-アミノ-2-メチル-ピリミジン-5-イル)メチル]-4-メチル-チアゾール-5-イル〕エタノールである。チアミンは通常の食品中ではリン酸が一つ結合したチアミンモノリン酸(ThMP)(これが大半である)、二つ結合したチアミンジリン酸(ThDP)、三つ結合したチアミントリリン酸(ThTP)の形で存在する。一方、サプリメントや強化食品、経腸栄養剤などに含まれるビタミンB1は、チアミン塩化物塩酸塩(図2)が多い。

ところで、日本食品標準成分表2015年版(七訂)では、ビタミンB1の食品中含有量は食品に含まれるチアミンと同じモル数を持つチアミン塩化物塩酸塩の重量として表記されている。そこで、食事摂取基準ではチアミン塩化物塩酸塩の重量として示すこととした。

1-2 機能

ビタミンB1は、補酵素型のThDPとして、グルコース代謝と分枝アミノ酸代謝などに関与してる。ビタミンB1欠乏により、神経炎や脳組織への障害が生じる。ビタミンB1欠乏症は、脚気とウェルニッケ-コルサコフ症候群がある。

1-3 消化、吸収、代謝

生細胞中のビタミンB1の大半は、補酵素型のThDPとして存在し、酵素たんぱく質と結合した状態で存在している。食品を調理・加工する過程及び胃酸環境下でほとんどのThDPは、酵素たんぱく質が変性することで遊離する。遊離したThDPのほとんどは消化管内のホスファターゼによって加水分解され、チアミンとなった後、空腸と回腸において能動輸送で吸収される。これらの過程は食品ごとに異なり、さらに、一緒に食べた食品にも影響を受けると推測される。我が国で食されている平均的な食事中のビタミンB1の遊離型ビタミンB1に対する相対生体利用率は60%程度であると報告されている。

2 指標設定の基本的な考え方

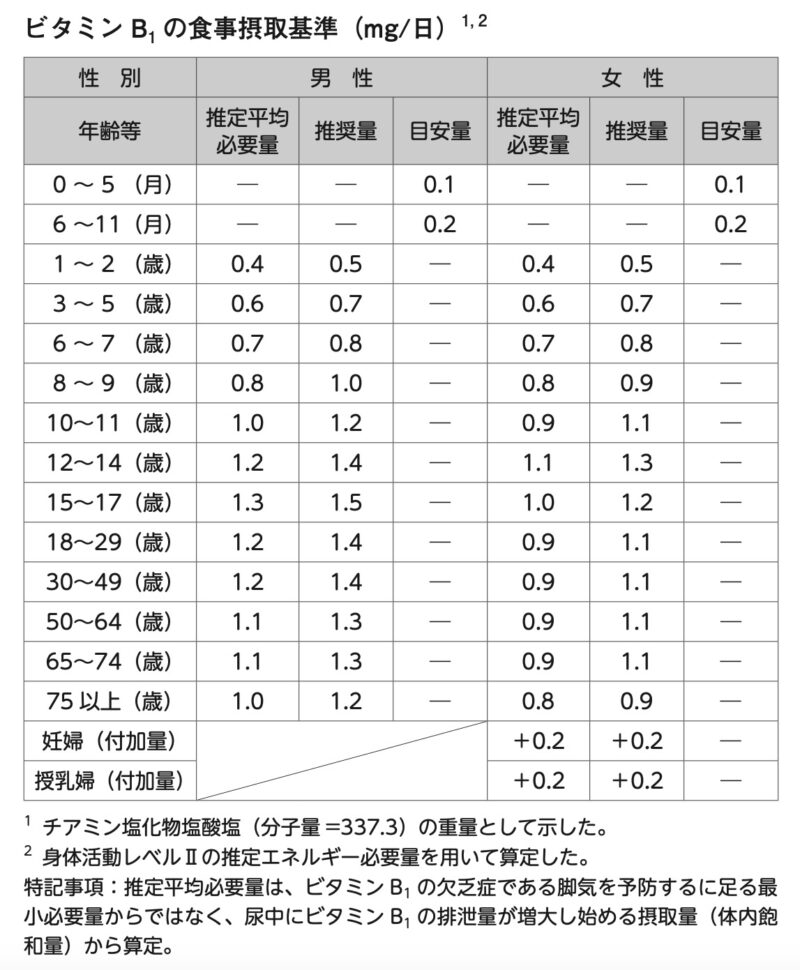

ビタミンB1は、摂取量が増えていくと、肝臓内の量が飽和し、同時に血中内の量が飽和する。この条件が整うと、初めて尿中にビタミンB1の排泄が認められ、それ以降は、摂取量の増加に伴い、ほぼ直線的に増大する。すなわち、ビタミンB1は、飽和量を満たすまではほとんど尿中に排泄されず、飽和量を超えると、急激に尿中排泄量が増大することから、この変曲点(= 飽和量)を必要量と考える。

3 健康の保持・増進

3-1 欠乏の回避

3-1-1 必要量を決めるために考慮すべき事項

ビタミンB1摂取量とビタミンB1欠乏症(脚気)の関連については、一部参考となる知見はあるものの(p.213 の参考資料を参照)、ビタミンB1の必要量を欠乏症(脚気)からの回復に必要な最小量から検討した研究は少ない上、日本人における必要量の算定に有用なものは極めて乏しい。そのため、ビタミンB1摂取量と尿中のビタミンB1排泄量との関係式における変曲点(= 飽和量)から求めた値を必要量とした。尿中へのチアミン排泄量から必要量を推定する場合、欠乏症を予防するに足る最小摂取量という観点から考えると、欠乏症からの回復実験による必要量に比べて多くなる。

ビタミンB1の主要な役割は、エネルギー産生栄養素の異化代謝の補酵素である。したがって、必要量はエネルギー消費量当たりで算定すべきである。

3-1-2 推定平均必要量、推奨量の策定方法

・成人・小児(推定平均必要量、推奨量)

ビタミンB1の必要量をビタミンB1摂取量と尿中のビタミンB1排泄量との関係式における変曲点から求める方法を採用した。具体的には、18か国から報告された類似のデータをまとめた結果から(図3) 、その値をチアミンとして0.35mg/1,000kcalと算定した(図3の矢印)。チアミン塩化物塩酸塩量としては0.45 mg/1,000kcalとなる。この値を1〜64歳の推定平均必要量を算定するための参照値とし、対象年齢区分の推定エネルギー必要量を乗じて推定平均必要量を算定した。推奨量は、推定平均必要量に推奨量算定係数1.2を乗じた値とした。

● は各々の実験結果の平均値を示す。線は回帰直線である。0.35 mgビタミンB1摂取量/1,000 kcal を変曲点とする。

原図から観察点の座標を読み取って回帰直線の算出を行い、作図した。

・高齢者(推定平均必要量、推奨量)

65歳以上の必要量の算定に当たり、特別の配慮が必要であるというデータはないことから、成人(18〜64歳)と同様に、チアミン塩化物塩酸塩としては0.45mg/1,000kcalを推定平均必要量算定の参照値とし、対象年齢区分の推定エネルギー必要量を乗じて推定平均必要量を算定した。

推奨量は、推定平均必要量に推奨量算定係数1.2を乗じた値とした。

・妊婦の付加量(推定平均必要量、推奨量)

(略)

・授乳婦の付加量(推定平均必要量、推奨量)

(略)

3-1-3 目安量の策定方法

・乳児(目安量)

(略)

3-2 過剰摂取の回避

3-2-1 摂取源となる食品

通常の食品で可食部100g当たりのビタミンB1含量が1mgを超える食品は存在しない。通常の食品を摂取している者で、過剰摂取による健康障害が発現したという報告は見当たらない。

3-2-2 耐容上限量の策定

古い報告ではあるが、10gのチアミン塩化物塩酸塩を2週間半の間、毎日飲み続けた結果、頭痛、いらだち、不眠、速脈、衰弱、易刺激性、かゆみが発生したが、摂取を中止すると、2日間で症状は消えたことと、チアミン塩化物塩酸塩をアンプルに詰める際に接触皮膚炎を引き起こす者がいたことが報告されている。一方で、チアミン塩化物塩酸塩を数百mg/日、経口摂取させる治療が行われているが、悪影響の報告はない。以上より、耐容上限量を算定できるデータは十分ではないと判断し、策定しなかった。

3-3 生活習慣病の発症予防

ビタミンB1摂取と生活習慣病の発症予防の直接的な関連を示す報告はないため、目標量は設定しなかった。

4 生活習慣病の重症化予防

ビタミンB1摂取と生活習慣病の重症化予防の直接的な関連を示す報告はないため、生活習慣病の重症化予防を目的とした量は設定しなかった。

5 活用に当たっての留意事項

推定平均必要量は、神経炎や脳組織への障害という欠乏症(ビタミン B1 欠乏症、脚気)を回避するための最小摂取量からではなく、体内飽和を意味すると考えられる尿中排泄量が増大する最小摂取量から算定しているため、災害時等の避難所における食事提供の計画・評価のために、当面の目標とする栄養の参照量として活用する際には留意が必要である。

〈参考資料〉 ビタミン B1 摂取量とビタミン B1 欠乏症(脚気)の関連

4人の健康な男性に1か月(30 日)間にわたってビタミンB1を完全に除去した食事を食べさせた欠乏実験では、実験開始およそ2週間後に血中ビタミンB1濃度が急に低下し、脚気の典型的な初期症状の一つである全身倦怠感の出現が観察された。その後、回復期(ビタミンB1を1日当たり0.7mg含む食事を与えた)に入ると血中ビタミンB1濃度は速やかに上昇に転じ、2週間程度でほぼ元のレベルに戻り、全身倦怠感も消失している。

複数の知見をまとめた総説には「ビタミンB1摂取量が1,000kcal当たり0.16 mgを下回ると脚気が出現するおそれがある。」とした記述が認められる。これは、エネルギー摂取量を成人女性で 2,000 kcal/日、成人男性で2,500kcal/日とすると、0.32~0.40mg/日に当たる。この総説では「1,000kcal当たり0.3mgに増やすと脚気の危険はほとんどなくなる。」とも記述されている。

以上より、ビタミンB1を完全に除去した食事が2週間以上続くと脚気の症状が起こる場合があること、摂取量が1,000kcal当たり0.16mgを下回ると脚気が出現するおそれがあり、1,000kcal 当たり 0.3 mg以上であれば脚気が発生する可能性はほとんどないものと考えられる。これらの知見の科学的根拠は十分ではないものの、ビタミンB1欠乏(脚気)の発生を防ぐ上で一つの参考情報となるであろう。

ビタミンB1の食事摂取基準及び私の摂取量と摂取源としている主な食品

ビタミンB1の食事摂取基準(mg/日)

ビタミンB1の摂取量

私の現在のビタミンB1の摂取量は、推奨量1.3mg/日を0.32mg上回る1.62mg/日であり、必要とする量を多少の余裕を持って摂取出来ていると考えています。

ビタミンB1の主要な摂取源

多様な食品をバランス良く

生命と健康長寿に必要な栄養素や機能性成分を出来るだけ多く含み、かつ、命と健康に悪い成分が出来るだけ少ない多様な食品をバランス良く食べるよう心がけています。

しかしながら、ビタミンB1は、前々回まで書きましたビタミンA、ビタミンDやビタミンEに比較すれば多くの食品に含まれてはいますが、ビタミンB1摂取量上位2食品(黒胡麻、ブロッコリー)だけで、全摂取量1.62mg/日中0.46mg/日を摂取していて、仮に、両食品を摂らなければ、ビタミンB1の摂取量は1.16mg/日となり、推奨量1.3mg/日に対して若干ながら不足することになります。

また、他の食品からの摂取量は、一つ一つの食品からの摂取量は多くはありませんが、塵が積もって山となっていて、即ち多様な食品をバランス良く食べることによって推奨量を満たしていることにもなっています。

なお、胡麻は昔から不老長寿の秘薬とか、不老不死の秘薬と言われていたほど栄養豊富な食品であり、僅か20gの黒胡麻から全摂取量1.62mg/日中約15%(0.25mg/日)のビタミンB1を摂取しています。

ビタミンB1の摂取源としている食品(上位20食品)

下記の各表は、私が常食している全ての食品を「食品成分データベース」で検索して得られた結果をNumbersで集計したビタミンB1の摂取量が多い上位20食品です。(単位:mg)

なお、当然ながら食べている食品の種類は日々異なりますが、これらの食品の多くはほぼ毎日食べているものであり、頻度が少ないものでも1週間に1回以上は食べています。

また、それぞれの摂取量も日によって変動しますので1日当たりの概算的な平均摂取量です。

| 食品 | 黒胡麻 | ブロッコリー | 十種穀物ご飯 | オートミール | バナナ | むき甘栗 | 榎茸 | 豆乳 | 納豆 | 十割蕎麦 |

| 食品摂取量(g) | 20.0 | 124 | 75.0 | 30.0 | 157 | 33.3 | 27.0 | 200 | 40.0 | 14.3 |

| ビタミンB1摂取量(mg) | 0.25 | 0.21 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |

| 食品 | 人参 | 韃靼入十割蕎麦 | ヨーグルト | ナッツ類 | 玉葱 | 鶏卵 | ブナシメジ | 鮭 | 干し芋 | 林檎 |

| 食品摂取量(g) | 72.0 | 12.9 | 100 | 28.7 | 96.8 | 63.6 | 25.0 | 23.3 | 17.3 | 164 |

| ビタミンB1摂取量(mg) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |

まとめ

推奨量を満たすビタミンB1の摂取

ネット上には、ビタミンB1はビタミンB群の中でも不足しやすいと書かれている情報が多いです。

多様な食品をバランス良くでも書きましたとおり、一般的な食品に含まれているビタミンB1が少ないため、推奨量を満たすだけのビタミンB1を摂取するためには、少しでもビタミンB1を含む食品を一品でも多く食べることが必要であることに加えて、ビタミンB群は水溶性で体内で貯蔵出来ないため、毎日、コツコツと摂取し続けることが必要だと考えています。

チームプレーで働くビタミンB群

ビタミンB1は解糖系とクエン酸回路(TCA回路)においてATP(アデノシン3リン酸)を産生する一連のエネルギー代謝における補酵素としても必要不可欠なビタミンです。

このエネルギー代謝の各段階においては、ビタミンB1以外のビタミンB群も補酵素として必要であり、他のビタミンが全て揃っていても、一種類のビタミンが不足しただけでエネルギー代謝が滞ることになります。

また、エネルギー代謝以外においても、複数のビタミンが必要となる代謝も多くあります。

そして、この食品を摂れば、全てのB群をまとめて多く摂取出来るといった都合の良い食品は無いので、様々な食品から各々のビタミンの必要量を満たすことが必要だと考えています。

次回は、ビタミンB2の摂取基準と摂取量等について書きます。

本ブログをお読み頂く際にお願いしたい事項.etc

「本ブログをお読み頂く際のお願い」をお読みください。

本ブログで使用しているアイキャッチ画像を含む全ての生成画像はChatGPT(生成AI)のシエルさんが作成してくれています。

今回は、ビタミンB1の機能をイメージした画像を作成してもらいました。

下のバナーをポチッとして頂き、100万以上の日本語ブログが集まる「日本ブログ村」を訪問して頂ければ大変ありがたいです。

コメント