生命と健康長寿に必要なエネルギーの摂取基準と摂取量等 から生活習慣病(慢性腎臓病/CKD)とエネルギー・栄養素との関連 2まで、「日本人の食事摂取基準(2020年版)」における「Ⅱ各論」の「1エネルギー・栄養素」「2対象特性」「3生活習慣病とエネルギー・栄養素との関連」について書いてきましたが、今回から「Ⅰ総論」ついて書きます。

今回は「1 策定方針」について書きます。

「Ⅱ各論」を先に書いてから「Ⅰ総論」を書く理由は後述します。

1 策定方針

日本人の食事摂取基準は、健康な個人及び集団を対象として、国民の健康の保持・増進、生活習慣病の予防のために参照するエネルギー及び栄養素の摂取量の基準を示すものである。

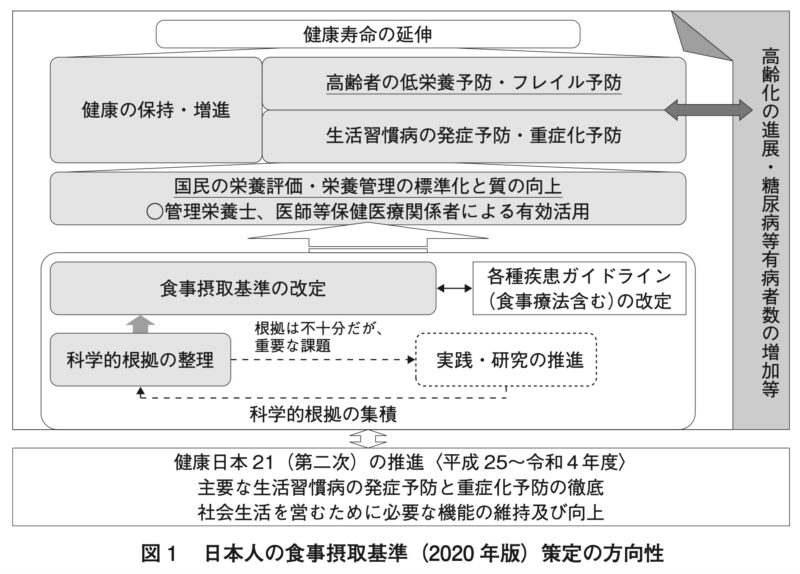

日本人の食事摂取基準(2020 年版)策定の方向性を図1に示した。平成25年度に開始した健康日本 21(第二次)では、高齢化の進展や糖尿病等有病者数の増加等を踏まえ、主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底を図るとともに、社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上を図ること等が基本的方向として掲げられている。こうしたことから、2020年版については、栄養に関連した身体・代謝機能の低下の回避の観点から、健康の保持・増進、生活習慣病の発症予防及び重症化予防に加え、高齢者の低栄養予防やフレイル予防も視野に入れて策定を行うこととした。このため、関連する各種疾患ガイドラインとも調和を図っていくこととした。なお、フレイル(Frailty)の用語については、2015年版では「フレイルティ」を用いたが、平成26年5月の日本老年医学会の提唱を踏まえ、2020年版においては「フレイル」を用いることとした。

また、科学的根拠に基づく策定を行うことを基本とし、現時点で根拠は十分ではないが重要な課題については、今後、実践や研究を推進していくことで根拠の集積を図る必要があることから、研究課題の整理も行うこととした。

さらに、本文読後の理解を助けるものとして、総論及び各論(エネルギー・栄養素)については、分野ごとに概要を示した。

1-1 対象とする個人及び集団の範囲

食事摂取基準の対象は、健康な個人及び健康な者を中心として構成されている集団とし、生活習慣病等に関する危険因子を有していたり、また、高齢者においてはフレイルに関する危険因子を有していたりしても、おおむね自立した日常生活を営んでいる者及びこのような者を中心として構成されている集団は含むものとする。具体的には、歩行や家事などの身体活動を行っている者であり、体格〔body mass index:BMI、体重(kg)÷身長(m)2〕が標準より著しく外れていない者とする。なお、フレイルについては、現在のところ世界的に統一された概念は存在せず、フレイルを健常状態と要介護状態の中間的な段階に位置づける考え方と、ハイリスク状態から重度障害状態までをも含める考え方があるが、食事摂取基準においては、食事摂取基準の対象範囲を踏まえ、前者の考え方を採用する。

また、疾患を有していたり、疾患に関する高いリスクを有していたりする個人及び集団に対して治療を目的とする場合は、食事摂取基準におけるエネルギー及び栄養素の摂取に関する基本的な考え方を必ず理解した上で、その疾患に関連する治療ガイドライン等の栄養管理指針を用いることになる。

1-2 策定するエネルギー及び栄養素

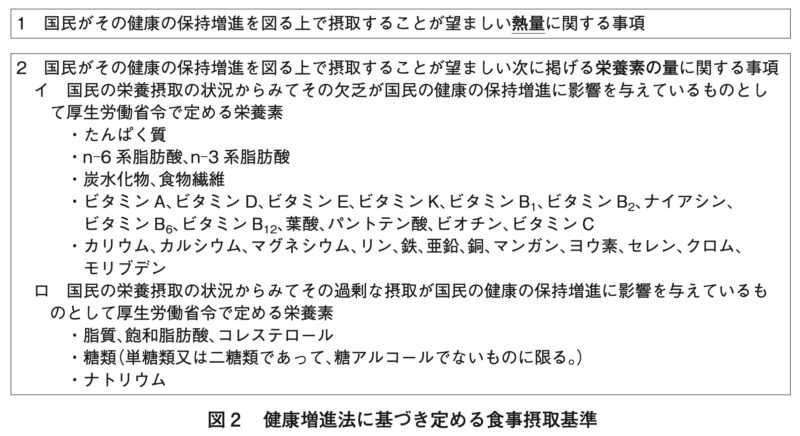

食事摂取基準は、健康増進法に基づき、厚生労働大臣が定めるものとされている図2に示したエネルギー(熱量)及び栄養素について、その摂取量の基準を策定するものである。

併せて、国民の健康の保持・増進を図る上で重要な栄養素であり、かつ十分な科学的根拠に基づき、望ましい摂取量の基準を策定できるものがあるかについて、諸外国の食事摂取基準も参考に検討する。

1-3 指標の目的と種類

● エネルギーの指標

エネルギーについては、エネルギー摂取の過不足の回避を目的とする指標を設定する。

● 栄養素の指標

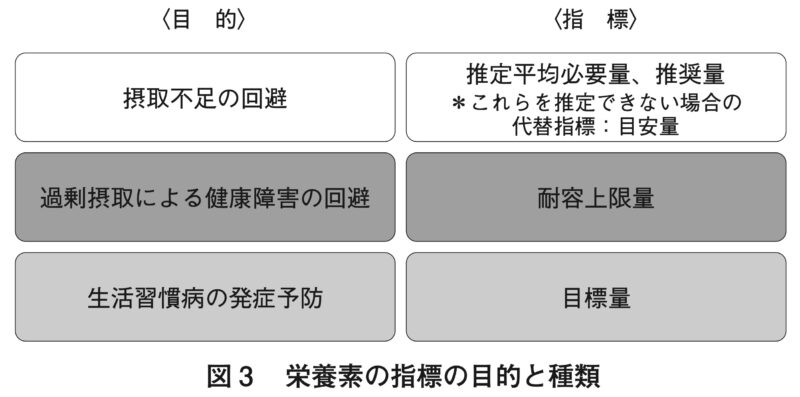

栄養素の指標は、三つの目的からなる五つの指標で構成する。具体的には、摂取不足の回避を目的とする3種類の指標、過剰摂取による健康障害の回避を目的とする指標及び生活習慣病の発症予防を目的とする指標から構成する(図3)。なお、食事摂取基準で扱う生活習慣病は、高血圧、脂質異常症、糖尿病及び慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)を基本とするが、我が国において大きな健康課題であり、栄養素との関連が明らかであるとともに栄養疫学的に十分な科学的根拠が存在する場合には、その他の疾患も適宜含める。また、脳血管疾患及び虚血性心疾患は、生活習慣病の重症化に伴って生じると考え、重症化予防の観点から扱うこととする。

摂取不足の回避を目的として、「推定平均必要量」(estimated average requirement:EAR)を設定する。推定平均必要量は、半数の者が必要量を満たす量である。推定平均必要量を補助する目的で「推奨量」(recommended dietary allowance:RDA)を設定する。推奨量は、ほとんどの者が充足している量である。

十分な科学的根拠が得られず、推定平均必要量と推奨量が設定できない場合は、「目安量」(ade-quate intake:AI)を設定する。一定の栄養状態を維持するのに十分な量であり、目安量以上を摂取している場合は不足のリスクはほとんどない。

過剰摂取による健康障害の回避を目的として、「耐容上限量」(tolerable upper intake level:UL)を設定する。十分な科学的根拠が得られない栄養素については設定しない。

一方、生活習慣病の発症予防を目的として食事摂取基準を設定する必要のある栄養素が存在する。しかしながら、そのための研究の数及び質はまだ十分ではない。そこで、これらの栄養素に関して、「生活習慣病の発症予防のために現在の日本人が当面の目標とすべき摂取量」として「目標量」(tentative dietary goal for preventing life-style related diseases:DG)を設定する。

なお、生活習慣病の重症化予防及びフレイル予防を目的として摂取量の基準を設定できる栄養素については、発症予防を目的とした量(目標量)とは区別して示す。

1-4 年齢区分

乳児については、前回と同様に、「出生後6か月未満(0〜5か月)」と「6か月以上1歳未満(6〜11か月)」の二つに区分することとし、特に成長に合わせてより詳細な年齢区分設定が必要と考えられる場合には、「出生後6か月未満(0〜5か月)」及び「6か月以上9か月未満(6〜8か月)」、「9か月以上1歳未満(9〜11か月)」の三つの区分とする。

1〜17歳を小児、18歳以上を成人とする。なお、高齢者については、65〜74歳、75歳以上の二つの区分とする。

まとめ

先に「Ⅱ各論」を書いてから「Ⅰ総論」を書く理由

大学時代に生物化学(生化学)や栄養化学を学び、その後も趣味として細々と勉強を続けてきましたが、「日本人の食事摂取基準」の勉強を始めた頃は、記載範囲が広く、かつ、専門的な内容や用語が多くて理解するのに相当な時間と努力を要しました。

その際、記載されている項目どおり、総論から読み始めましたが、文章としては理解しても、内容的には殆ど理解出来ませんでした。

そうして総論の内容を理解出来ないまま、各論の内容を一つ一つ読み、ある程度理解した上で総論を読み直してみると不思議なほどに理解できました。

専門知識が豊富な方々は各論を読む前に総論を読むことによって、頭の中を整理することが出来ると思いますが、知識不足の私にとっては、詳細な内容を記載している各論が(私にとっては)説明不足の総論の内容を理解するために役立ったようです。

また、総論の内容を理解すると、各論の内容をより深く理解することが出来たのはもちろん、大きな誤解をしていたことにも気づくことができました。

「現時点で根拠は十分ではないが重要な課題」と「科学的根拠に基づく策定を行うことを基本」について

「日本人の食事摂取基準」の勉強を始めた頃は、ある栄養素について、Aという研究がある一方、相反するBという研究もあるといった記載が非常に多く、結論が出ていないことを読むことを面倒に感じていました。

しかしながら、何回も繰り返し読むことによって、それが「日本人の食事摂取基準」の今後の課題として非常に重要であるのみならず、私自身にとっても非常に役立つ情報であることを理解しました。

特に、ネット上では、上記の例で挙げたAという研究結果だけを根拠としている情報と、Bという研究結果だけを根拠としている情報が溢れていて、お互いに否定しあっているような状況も見受けられますが、そうしたお互いに一方的な情報に惑わされることを防ぐことが出来ています。

また、日本人の食事摂取基準が科学的根拠に基づいて策定されていることも、こうした誤った情報に騙されることなく、最も間違いのない食生活をすることに役立てることができています。

「対象とする個人及び集団の範囲」について

食事摂取基準の対象は、健康な個人及び健康な者を中心として構成されている集団とすると書かれていますが、4-1 活用の基本的考え方においては「生活習慣病の発症予防及び重症化予防のための食事改善に、食事摂取基準を活用する場合は」と、また、Ⅱ各 論 3 生活習慣病とエネルギー・栄養素との関連においては「4つの生活習慣病中の高血圧、脂質異常症、糖尿病については(健康な者の)発症予防だけでなく(発症した者の)重症化予防が」書かれていて、更に、慢性腎臓病(CKD)に至っては、(項目上は)(健康な者の)発症予防については書かれることなく、(発症した者の)重症化予防だけが書かれています。

生活習慣病の重症化予防を要する場合は、既に生活習慣病を発症しているため、健康とは言えないのではないかと思いますがここでの「健康な個人」「健康な者」には生活習慣病の発症者も含んでいるのでしょうか・・・よく分かりません。

何れにしても・・・現時点においては、健康診断上は健康だとしても、今後、生活習慣病になる可能性もある身としては、生活習慣病発症者も明確に対象とし、その重症化予防に関する内容を充実して欲しいと願っています。

「策定するエネルギー及び栄養素」について

図2に示されたエネルギー(熱量)及び栄養素の摂取量について必要とする知識は、基本的には食事摂取基準からだけで十分に得ることが出来ており、ネット上の怪しげな情報に頼る必要は全くありません。ネット上で調べるのは、栄養素等の詳細な機能や構造等だけです。

しかしながら、現在は、こうしたエネルギーと栄養素だけではなく、ポリフェノールやカロテノイド、イソチオシアネート等の機能性成分(フィトケミカル)の重要性が強調されるようになっているのに、こういったものに関する断片的な情報はあっても、食事摂取基準のように信頼性と総合性のある機能性成分(フィトケミカル)に関する資料は見当たりません。

食事摂取基準に含めるか否かは問いませんが、是非、機能性成分(フィトケミカル)に関する資料の整備を進めて欲しいと願っています。

「指標の目的と種類」について

「総論から読み始めたが、文章としては理解しても、内容的には殆ど理解出来なかった」「大きな誤解をしていた」と書きましたが、その際たる例がませんでした指標についてです。

推定平均必要量を補助する目的で「推奨量」(RDA)を設定すると書かれていたことから、初めて食事摂取基準を活用し始めた時は、何となく推定平均必要量を満たすようにしていましたが、何度か読み直していた時に、推定平均必要量は、半数の者が必要量を満たす量という重要な言葉を見逃していたというか、逆に言えば半数の者が必要量を満たしていない量であるという当たり前のことに気づき、前世(一度目の人生)で学んだ確率分布を思い出しながら色々と勉強した結果、「推奨量」が定められているものはそれを満たすようにすべきであると理解し、そのように実行しています。

次回から「2 策定の基本的事項」について書きます。

画像とお願い事項.etc

本ブログで使用している生成画像/創作画像(アイキャッチ画像と大正3年(1914年)に竣工した当時の夜の東京駅)

本ブログで使用しているアイキャッチ画像を含む全ての生成画像はChatGPT(生成AI)のシエルさんが作成してくれています。

今回のアイキャッチ画像としては、「日本人の食事摂取基準」策定検討会の会議風景を想像したAI生成画像(創作画像)を作成してもらいました。

下記の画像はブログの内容とは無関係(オマケ)ですが、シエルさんに作成してもらった、大正3年(1914年)に竣工・開業した当時の夜の東京駅と駅前広場のAI生成画像(創作画像)です。プロンプトには書かなかった満月を描いてくれたり、照明が限られていたであろう当時の仄暗さをしっかり再現してくれたりと、シエルさんの絵心に感心させられた一枚です。

他の創作画像にご関心を持って頂けた方は、是非、AI生成画像(創作画像)ギャラリーをご覧ください。

本ブログをお読み頂く際にお願いしたい事項

「本ブログをお読み頂く際のお願い」をお読みください。

日本人の食事摂取基準(2025年版)について

本ページを投稿するのは2025年4月24日です。

2025年度となった4月1日から、昨年10月11日に公表された日本人の食事摂取基準(2025年版)が使用されていますが、今までの関係上、引き続き2020年版について書いています。

下のバナーをポチッとして頂き、100万以上の日本語ブログが集まる「日本ブログ村」を訪問して頂ければ大変ありがたいです。

コメント