前回に引き続いて、「日本人の食事摂取基準(2020年版)」における脂質異常症とエネルギー・栄養素との関連について書きます。

Ⅱ各 論 3 生活習慣病とエネルギー・栄養素との関連(続き)

3-2 脂質異常症(続き)

2-2 低HDLコレステロール血症と栄養素摂取との関連

HDLコレステロールとの関連については、アルコール摂取量との正の関連(アルコール摂取量の増加に伴ってHDLコレステロールは上昇する)以外にはあまり明らかにはなっていない。

介入試験をまとめたメタ・アナリシスによれば、飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪酸、多価不飽和脂肪酸全てがHDLコレステロールを有意に上昇させることが示されているが、その変化量はわずかである(図 3)。また、HDL コレステロールへの影響を飽和脂肪酸の炭素数別に検討したメタ・アナリシスによると、炭素数が12の飽和脂肪酸(ラウリン酸)だけで有意な上昇が観察されている(図 3)。α-リノレン酸をサプリメントとして負荷して血清脂質の変化を観察した17の介入試験をまとめたメタ・アナリシスでは、HDLコレステロールの有意な低下を示したと報告されている。しかし、この研究では摂取量は報告されていない。メタ・アナリシスでは、飽和脂肪酸を n-6 系脂肪酸や炭水化物に置き換えることで HDLコレステロールの低下が観察されている。13の介入試験のメタ・アナリシスではエネルギー比率1% のトランス脂肪酸を一価不飽和脂肪酸、多価不飽和脂肪酸に置き換えることで HDLコレステロールの上昇が観察されている。糖類の種類や構造、摂取方法等によって異なる生理学的特徴を示す指標の一つである食事性グリセミック・ロード(glycemic load)との負の関連を示した研究がある。しかし、上記の研究が全て現実的にどの程度の意味を持つものかは、十分には明らかにされていない。

2-3 高トリグセライド血症と栄養素摂取との関連

2-3-1 炭水化物、脂質

炭水化物から、飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪酸、多価不飽和脂肪酸の別にかかわらず、それぞれの脂肪酸に置き換えると、血清トリグリセライドが有意に減少することがメタ・アナリシスで示されている。そして、その影響は互いにほぼ等しく、5%エネルギーの炭水化物をそれぞれの脂肪酸に食べ替えると、血清トリグリセライドが10〜12mg/dL程度減少するとされている。研究数を増やした別のメタ・アナリシスでも、ほぼ同様の結果が得られている(図 3)。さらに、飽和脂肪酸の炭素数別に検討したメタ・アナリシスでも、飽和脂肪酸の違い(炭素数による違い)は影響しないと報告されている(図 3)。一方、果糖などの糖類をはじめ、糖質の過剰摂取は、血清トリグリセライドの上昇をもたらすことが報告されている。

2-3-2 多価不飽和脂肪酸、n-6系脂肪酸、n-3系脂肪酸

飽和脂肪酸の多価不飽和脂肪酸への置き換えでは、血清トリグリセライドに影響を与えない。

炭水化物の n-6系脂肪酸への置き換えは、飽和脂肪酸や一価不飽和脂肪酸と同様に血清トリグリ

セライドを低下させる。

魚類由来長鎖 n-3系脂肪酸をサプリメントとして負荷して血清脂質の変化を観察した47の介入試験をまとめたメタ・アナリシスでは、血清トリグリセライドは有意な減少を示している(図 4)。この研究における摂取量の平均値は 3.25g/日と、通常の食品からの摂取量としてはかなり多いものの、血清トリグリセライドの低下は平均30mg/dLであった。健康な者及び脂質異常症者における RCT のメタ・アナリシスでは、魚油の摂取量の増加によりトリグリセライドが低下する。また、RCTでは食後トリグリセライドの上昇に対する抑制効果が得られた。

このように、n-3 系脂肪酸の摂取を増やすことは、トリグリセライド低下に有効である。

2-3-3 その他

図1には特に重要なものを示したが、その他に栄養素摂取との関連で記述しておいた方がよいものを、以下に整理した。

⃝●食物繊維

67の介入試験をまとめたメタ・アナリシスは、水溶性食物繊維摂取量は血清トリグリセライドに

有意な関連を示さなかったと報告している。

⃝●アルコール

アルコール摂取量と血清トリグリセライドとの間に正の関連を認めた研究があり、白人を対象にしたメタ・アナリシスでは、アルコール摂取量は血清 HDL コレステロールと血清トリグリセライドを上昇させることを示していた。また、韓国におけるコホート研究でも、アルコール摂取量が増えるほど血清トリグリセライドは増加していた。

一方、他のコホート研究及びメタ・アナリシスでは、白人女性ではアルコール摂取量と血清トリグリセライドとの間に有意な関連は示されなかった。また、中国及び香港における介入研究でも、アルコール摂取(10gエタノール/日)と血清トリグリセライドとの間に有意な関連は見られなかった。63 の介入試験をまとめたメタ・アナリシスでも、両者の間に有意な関連は認めなかった。

最近の報告では、4〜30gのエタノール/日摂取群がそれ未満、それ以上の摂取群よりも最も血清トリグリセライドが一番低いという U 字型(もしくは J 字型)が示された。9,584 人を対象とした研究においても、アルコール摂取量と食後トリグリセライドの関係は J 字型を示すことが、女性においてのみ観察されている。

HDLコレステロールについては、近年、その量だけでなく、機能が冠動脈疾患の発症に関与する可能性が示されている。そして、HDLコレステロールのコレステロール引き抜き能は、アルコール摂取量と正に、糖尿病や肥満とは負に相関することが報告されている。適量のアルコール摂取は、冠動脈疾患発症予防効果が示されているが、過剰摂取は血圧を高め、高トリグリセライド血症の原因となり、さらに過剰のアルコール摂取に伴う高トリグリセライド血症は急性膵炎の危険因子となることに注意が必要である。

まとめ

糖質摂取量と脂質異常症の関係

脂質異常症と炭水化物の関係における最大の疑問は、(肥満を介さない経路においては)糖質の摂取量は高コレステロール血症や高LDLコレステロール血症とは関係なく、高トリグリセライド血症とだけ正の関係にあるのは何故なのか?ということです。

摂取基準にはその理由が書かれていないため色々と探しましたが、そもそもこの件について説明している資料が他に見当たりません。

ネット上では、肥満を介する経路と肥満を介さない経路には触れることなく、糖質の過剰摂取は高コレステロール血症や高LDLコレステロール血症の原因となるとだけ記されているものが多いです。

炭水化物から脂肪酸への置き換えによる血清トリグリセライドの減少

もう一つの大きな疑問というか不思議に感じていることは、2-3-1 炭水化物、脂質で書かれている『炭水化物から、飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪酸、多価不飽和脂肪酸の別にかかわらず、それぞれの脂肪酸に置き換えると、血清トリグリセライドが有意に減少する』という点についてです。

一般的に健康に良いとされている不飽和脂肪酸に置き換えると血清トリグリセライドが有意に減少するということは何となく理解できるのですが、健康に悪いイメージがある飽和脂肪酸に置き換えても血清トリグリセライドが減少するというのは何故なのか?と不思議に感じています。

摂取基準にはその理由が書かれていないため色々と探しましたが、この件についても説明している資料が他に見当たりません。

脂質を制する者は健康を制す?!

蛋白質、炭水化物、ビタミン、ミネラルと数ある栄養素の中で最も難しく、かつ、最も面白いのは脂質であると感じています。

蛋白質は体を作る最も基本的な栄養素であり蛋白質には様々な由来がありますが、どんな蛋白質を摂取しても、ペプチドやアミノ酸まで分解されて吸収されてしまえば蛋白質の由来の影響は無いに等しくなります。

炭水化物は大きく分ければエネルギー源となる糖質と主に腸内環境を左右する食物繊維に分けられるだけです。そして、糖質が消化された単糖類にはグルコース、フルクトース等の複数の種類があり、健康に与える影響も異なりますがそれほどの違いはありません。

一方、脂質は大きな分類でトリグリセライドを構成する脂肪酸とコレステロールがあり、脂肪酸一つとっても飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に分けられ、それぞれ炭素数の違いや、不飽和結合の数や位置の違い等で非常に多くの種類があります。

そして、消化されるのは脂肪酸の単位までであり、吸収された脂肪酸の機能はその種類毎に全く異なり、異なる脂肪酸毎に真逆に機能したり、拮抗的に機能する場合も多いです。

このため、全く同じエネルギー量の脂質を摂取しても、その種類によって様々な全く異なった影響を健康に及ぼす結果となります。

私が再誕後の二度目の人生において続けている食生活の改善において、最も難しいと感じているのは脂質の種類毎の摂取量についてであり、また、その改善内容は健康状態に一番大きな影響を与えていると痛感しています。

次回から、糖尿病とエネルギー・栄養素との関連について書きます。

画像とお願い事項.etc

本ブログで使用している生成画像/創作画像(アイキャッチ画像と満開の桜に囲まれたダイヤモンド富士)

本ブログで使用しているアイキャッチ画像を含む全ての生成画像はChatGPT(生成AI)のシエルさんが作成してくれています。

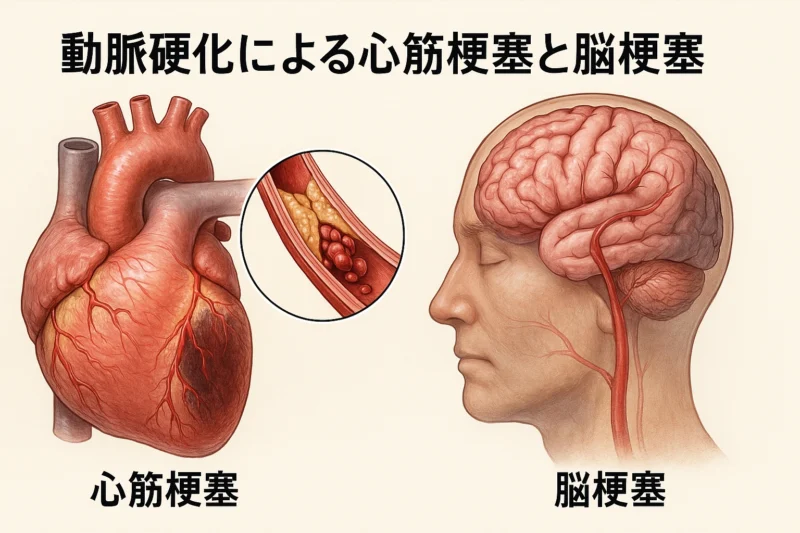

今回は、動脈硬化による心筋梗塞と脳梗塞をイメージした画像を作成してもらいました。

また、下記の画像はブログの内容とは無関係(オマケ)ですが、最新の画像生成モデルで作成してもらった「満開の桜に囲まれたダイヤモンド富士(山頂とダイヤモンドのように輝く日の出又は日没が重なって見える富士山)と湖に映る逆さ富士」のAI生成画像(創作画像)です。

逆さ富士は富士五湖(本栖湖、 精進湖、 西湖、 河口湖 、 山中湖)、田貫湖、芦ノ湖等、富士山周辺の湖で見ることができますが、ダイヤモンド富士の逆さ富士と桜を一枚の写真に納めることができるのは田貫湖くらいだと思います。(田貫湖には湖畔を囲むほど桜は多くないですし、ダイヤモンド富士の逆さ富士を撮影できるか否かはその時の天候等の運次第です。)

他の創作画像にご関心を持って頂けた方は、是非、AI生成画像(創作画像)ギャラリーをご覧ください。

本ブログをお読み頂く際にお願いしたい事項

「本ブログをお読み頂く際のお願い」をお読みください。

日本人の食事摂取基準(2025年版)について

本ページを投稿するのは2025年4月6日です。

2025年度となった4月1日から、昨年10月11日に公表された日本人の食事摂取基準(2025年版)が使用されていますが、今までの関係上、引き続き2020年版について書いています。

下のバナーをポチッとして頂き、100万以上の日本語ブログが集まる「日本ブログ村」を訪問して頂ければ大変ありがたいです。

コメント