前回までの高血圧とエネルギー・栄養素との関連に引き続き、今回と次回は「日本人の食事摂取基準(2020年版)」における脂質異常症とエネルギー・栄養素との関連について書きます。

Ⅱ各 論 3 生活習慣病とエネルギー・栄養素との関連(続き)

3-2 脂質異常症

1 脂質異常症と食事の関連

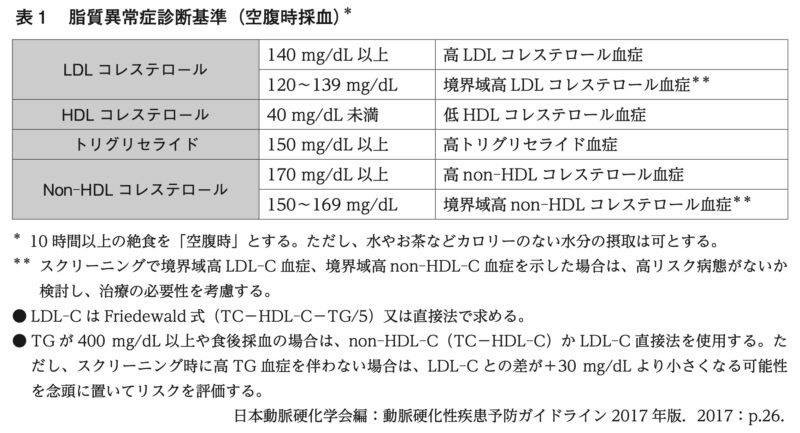

ここでは、脂質異常症を高LDL(low-density lipoprotein)コレステロール血症、低HDL(high-density lipoprotein)コレステロール血症、高トリグリセライド血症の三つのタイプに分けて栄養素摂取量との関連を記述する。脂質異常症は動脈硬化性疾患、特に心筋梗塞及び脳梗塞の危険因子となる疾患である。動脈硬化性疾患の概念、診断基準、病態及び動脈硬化性疾患全体の重症化予防については、日本動脈硬化学会による「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017年版」を参照されたい。なお、「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017年版」では、冠動脈疾患発症予防重視の観点から、脂質異常症のスクリーニング基準値を表1のように設定している。

2 脂質異常症と特に関連の深いエネルギー・栄養素

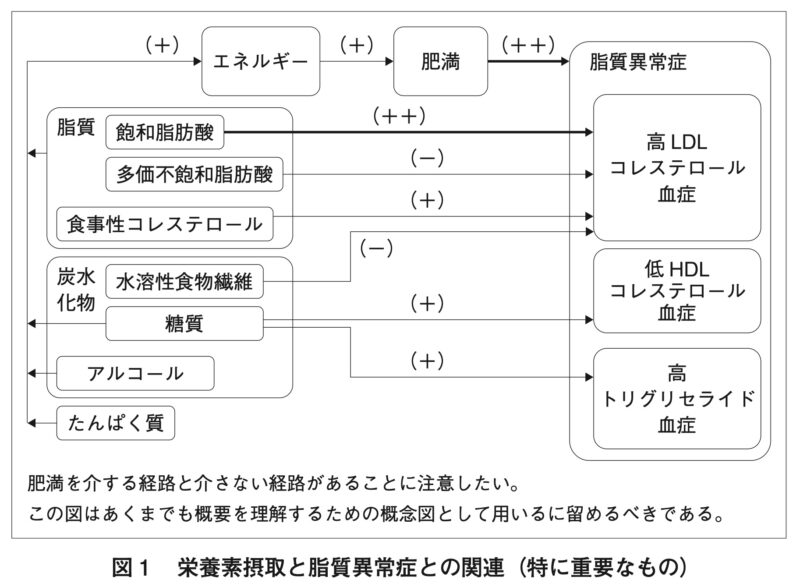

栄養素摂取と脂質異常症との関連について、特に重要なものを図1に示す。

2-1 高コレステロール血症、高LDLコレステロール血症と栄養素摂取との関連

2-1-1 概要

高コレステロール血症、高LDLコレステロール血症に関連する栄養素は数多く知られているが、発症予防及び重症化予防の関連から重視すべきものは、脂質の摂取量、特に飽和脂肪酸やコレステロールの過剰摂取である。また、水溶性食物繊維摂取量との負の関連が知られている。以下、これらについて個々に述べる。

2-1-2 総エネルギー、脂質(脂質エネルギー比率)

エネルギーの過剰摂取(身体活動レベルが不足しているための相対的なエネルギーの過剰摂取を含む)によって体重増加及び肥満が進行し、その結果として上記全ての脂質異常症のリスクが上昇する。総エネルギーを減らすことだけで動脈硬化性疾患の抑制を示す直接的なエビデンスはない。しかし、減量を含めた生活改善は血清脂質を含む危険因子の改善に有効であり、動脈硬化性疾患発症を抑制できる可能性が考えられる。このため、「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017年版」では、肥満の場合は、まず3%の体重減少を目標とすることとしている。

1981年から1997年に報告された37の食事介入試験[National Cholesterol Education Program]のStep I diet(脂質エネルギー比30%以下、飽和脂肪酸10%以下、コレステロール300mg/日以下)及びStep II diet(脂質エネルギー比30%以下、飽和脂肪酸7%以下、コレステロール200 mg/日以下)をまとめたメタ・アナリシスでは、食事介入により血清脂質は有意に改善し、食事として摂取する飽和脂肪酸をエネルギー比1%減らすごとに総コレステロール、LDLコレステロールをそれぞれ0.056mmol/L(2.2 mg/dL)、0.05 mmol/L(1.9 mg/dL)低下させた。さらに別のメタ・アナリシスにおいても、脂質制限により総コレステロール、LDL コレステロールが低下することが示されている。よって、血中LDLコレステロールの低下には脂質エネルギー比率を制限することが有効である。

2-1-3 飽和脂肪酸

飽和脂肪酸摂取量と血清(又は血漿)総コレステロールが正の関連を有することは、Keysの式及び Hegstedの式として古くからよく知られていた。

Keys の式:⊿血清総コレステロール(mg/dL)=2.7×⊿S-1.35×⊿P+1.5×⊿ (C)

Hegsted の式:⊿血清総コレステロール(mg/dL)=2.16×⊿S-1.65×⊿P+0.068×⊿C

ここで、⊿S:飽和脂肪酸摂取量の変化量(% エネルギー)

⊿P:多価不飽和脂肪酸摂取量の変化量(% エネルギー)

⊿(C):コレステロール摂取量(mg/1,000kcal)の変化量

⊿C:コレステロール摂取量(mg/2,600kcal)の変化量

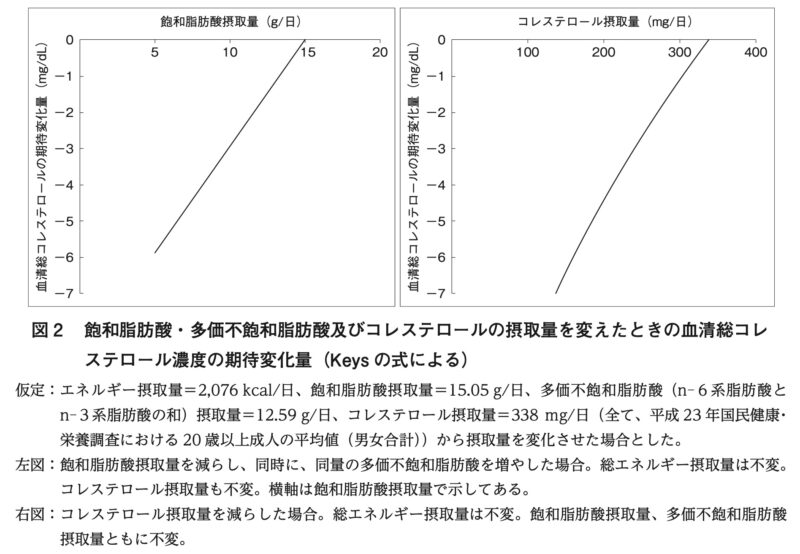

現在の日本人成人におけるそれぞれの摂取量を変えた場合に期待される血清総コレステロールの変化を図2に示した。なお、Keysの式は、日本人成人でもほぼ成立することが報告されている。

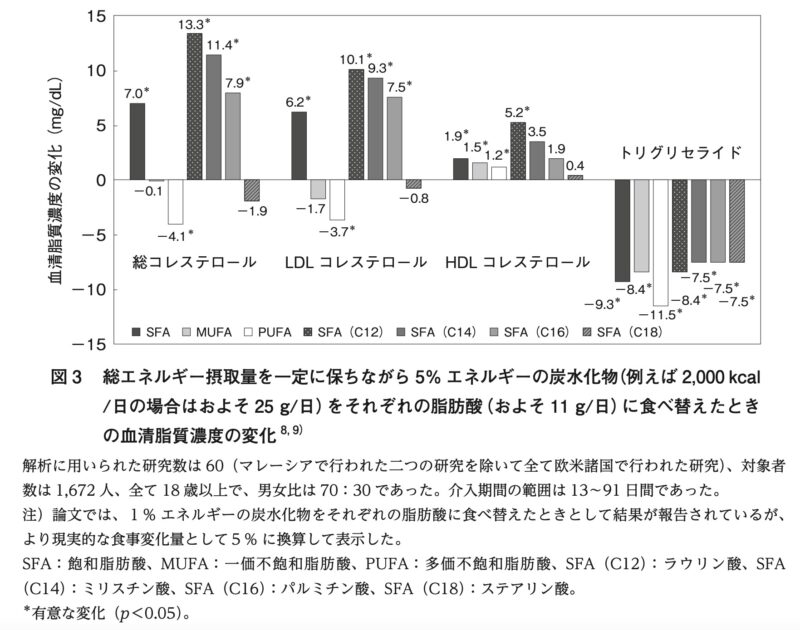

また、27の介入試験(詳細は報告されていないが、全て欧米諸国で行われた研究と思われる、総対象者数は 682人、介入期間は14〜91日間)をまとめたメタ・アナリシスによれば、総エネルギー摂取量の5%を炭水化物から飽和脂肪酸に変えると、平均して6.4 mg/dLの血清LDLコレステロールの上昇が観察されている。研究数を増やした別のメタ・アナリシスでもほぼ同様の結果が得られている(図3)。他の無作為割付比較試験(RCT)又は RCT のメタ・アナリシスでも飽和脂肪酸を減らすことで総コレステロール、LDLコレステロールを低下させるが、HDLコレステロールに関しては一定ではなく、トリグリセライドには有意な変化を認めないという報告が多い。我が国のNIPPON DATA90では、飽和脂肪酸摂取量と総コレステロール、LDLコレステロールとの間に正の相関があることが示された。また、INTERLIPID studyでは、食事中の多価不飽和脂肪酸/飽和脂肪酸比は総コレステロール及びLDLコレステロールと負の相関を示し、トリグリセライドやHDLコレステロールとは関連しなかった。よって適正な総エネルギー摂取量のもとで飽和脂肪酸を減らすこと、又は飽和脂肪酸を多価不飽和脂肪酸に置換することは、血清脂質の改善に有効で、冠動脈疾患発症予防にも有効と考えられる。一方、飽和脂肪酸を極度に制限することは脳内出血の発症と関連する可能性があるが、現在の日本人の平均的な摂取量を考慮すると、日本人の食事摂取基準及び「動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017」において、飽和脂肪酸の摂取上限をそれぞれ7%エネルギー以下及び7%エネルギー未満と設定しているのは妥当と考えられる。さらに、血清総コレステロール及びLDLコレステロールへの影響を飽和脂肪酸の炭素数別に検討したメタ・アナリシスによると、ラウリン酸(炭素数が12)、ミリスチン酸(同じく14)及びパルミチン酸(同じく16)では有意な上昇が見られたが、ステアリン酸(同じく18)では有意な変化は見られなかった(図 3)。このように、飽和脂肪酸の中でも炭素数の違いによって血清コレステロールへの影響が異なることが指摘されている。

2-1-4 多価不飽和脂肪酸

前述の27の介入試験(総対象者数は682人、介入期間は14〜91日間)をまとめたメタ・アナリシスによれば、総エネルギー摂取量の5%を炭水化物から多価不飽和脂肪酸に置き替えると平均として2.8mg/dLの血清LDLコレステロールの減少が観察されている。さらに、研究数を増やした別のメタ・アナリシスでも、ほぼ同様の結果が得られている(図 3)。多価不飽和脂肪酸は、その構造や代謝経路の違いによって、n-6系脂肪酸とn-3系脂肪酸に分かれる。

2-1-5 n-6系脂肪酸

飽和脂肪酸をn-6系脂肪酸に置き換えることで、総コレステロール、LDLコレステロールが低下することが報告されている。n-6系脂肪酸の摂取量を増やすことで、血清脂質の改善が期待できる。一方、n-6系脂肪酸の動脈硬化性疾患の発症予防効果に関しては好ましいとするメタ・アナリシスと否定的なメタ・アナリシスがあり、一定の見解が得られていない。

2-1-6 n-3系脂肪酸

通常の食品から摂取する主な n-3脂肪酸は、α-リノレン酸と魚類由来長鎖 n-3系脂肪酸(主

として EPA(eicosapentaenoic acid)及び DHA(docosahexaenoic acid))である。

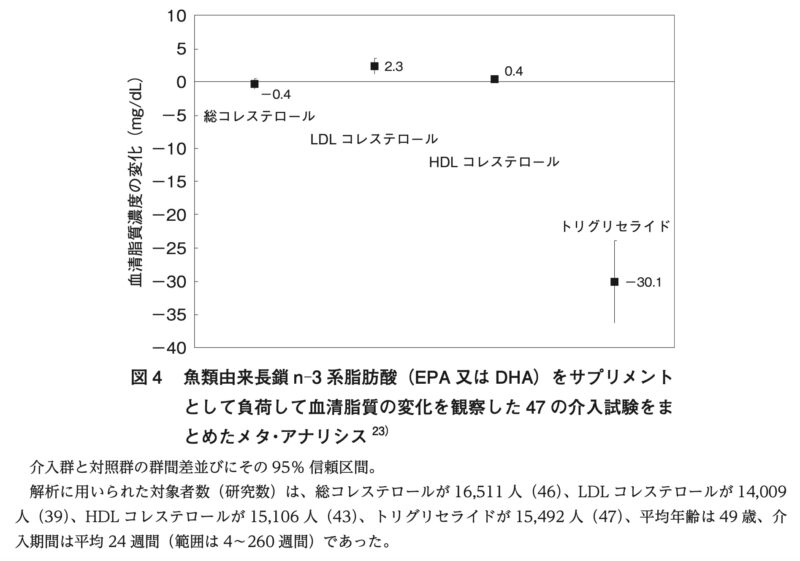

魚類由来長鎖n-3系脂肪酸(EPA又はDHA)をサプリメントとして負荷して、血清脂質の変化を観察した47の介入試験をまとめたメタ・アナリシス(インドで行われた二つの研究を除いて全て欧米諸国で行われた研究、脂質異常症で糖尿病、心筋梗塞の既往など心血管系疾患リスクを有する成人男女を対象)では、LDLコレステロールは有意な上昇を示している(図 4)。

しかし、この研究における摂取量の平均値は3.25g/日と、通常の食品からの摂取量としてはかなり多く、一方で、LDLコレステロールの上昇は平均2.3mg/dLと小さい。糖尿病患者を対象とした類似の研究をまとめたメタ・アナリシスでも、ほぼ類似の結果が報告されている。

α-リノレン酸をサプリメントとして負荷して血清脂質の変化を観察した17の介入試験をまとめたメタ・アナリシスでは、HDLコレステロールが有意に低下したが、LDLコレステロールには有意な変化は認められなかった。しかし、この研究では摂取量は報告されていない。

n-3系脂肪酸、特に魚類由来長鎖n-3系脂肪酸は、循環器疾患への好ましい影響が多数報告され、注目されている。欧米の結果を含めたRCTやコホート研究のメタ・アナリシスでは必ずしも一定した結果は得られていないが、我が国のコホート研究では冠動脈疾患の発症が少なく、心血管死亡率も少なかった。コホート研究のメタ・アナリシスでも、心血管イベントの低下は認めなかったが、総死亡率、心血管死、致死性心筋梗塞、突然死は低下していたことから、冠動脈疾患発症の抑制が期待できる。

2-1-7 食事性コレステロール

前述のKeysの式及びHegstedの式によれば、食事性コレステロールの摂取によって血清総コレステロールが上昇することが示されている。しかし、食事性コレステロールと血清総コレステロール又はLDLコレステロールとの間に強い関連が観察されるのは、コレステロール摂取量がある一定の範囲にある場合に限定されており、あまり明確ではないものの、およそ100〜350mg/日の範囲で両者は強い関連を示しており、それ未満でもそれ以上でも両者の関連は明確でないとしている。別の報告では、コレステロール摂取量が400mg/日までの範囲では、コレステロール摂取量と血清総コレステロールの関連はほぼ直線的であるとしている。また、Keysの式では、コレステロール摂取量の平方根の変化量が血清総コレステロールの変化量に比例するとしているが、図2に示したとおり、現実的な摂取量の変化の範囲ではほぼ直線的に変化すると考えても大きな支障はないであろう。

コレステロールは、全身の細胞で作られるが、血清脂質のコレステロールは肝臓の合成量とリポたんぱく質の取り込み量、腸管での摂取量及び吸収量と直接の排泄量、胆汁酸の排泄量により調整され、LDLコレステロール調節の約7割を肝臓が担っている。肝臓は、LDL受容体の発現調節でコレステロールの取り込みを調整している最大の臓器である。コレステロールの腸管での吸収率は個人によって大きく異なることから、コレステロール摂取量が血清コレステロールに及ぼす影響は個人差があることにも留意すべきである。2013年、アメリカ心臓協会とアメリカ心臓学会の発表では、コレステロール摂取量基準が撤廃され、その後のアメリカ Dietary guide-line 2015─2020においても踏襲されている。一方、このガイドラインは食事由来コレステロールの管理の重要性を否定するものではなく、可能な限り健康的な食事パターンを遵守し、できる限りコレステロールの摂取を控えることを推奨している。アメリカ様式の健康的な食生活パターンでは、コレステロール100〜300mg/日摂取相当になる。実際、多くの諸外国のガイドラインにおいてもコレステロールの摂取基準は200〜300mg/日未満が推奨されている。日本動脈硬化学会による「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017年版」では、冠動脈疾患のリスクに応じてLDLコレステロールの管理目標値が定められており、高 LDLコレステロール血症患者では、コレステロールの摂取を200 mg/日未満と飽和脂肪酸エネルギー比7% 未満にすることにより、LDLコレステロール低下効果が期待できるとしている。

なお、最近に発表された個々の研究を概観すると、アメリカで行われた六つのコホート研究のデータをまとめて解析した研究では、コレステロール摂取量及び卵摂取量と、循環器疾患発症率及び総死亡率の間にいずれも有意でほぼ直線的な正の関連が観察されている。22のコホート調査のメタ・アナリシスでは、脳卒中及び冠動脈疾患と卵の摂取量との間には有意な関連はなかったが、糖尿病患者ではどちらも正の有意な相関が認められている。14のメタ・アナリシスでは、冠動脈疾患と卵摂取量との間に正の相関とともに、糖尿病発症との関連を認めている。個々の調査を見ると、アジアでは、中国で行われた 50万人規模のコホート研究で、卵摂取量と循環器疾患発症率には、「摂取しない」から「1日に1個」までの間で、有意な負の関連が認められている。

日本人における Japan Public Health Center-based prospective study では、1週間における

卵摂取量と冠動脈疾患発症と関連はなかったが、NIPPON DATA80では女性で虚血性心疾患及び総死亡率と有意な正の関連が認められている。アメリカでは、全体では関連が認められなかったものの、糖尿病を持つ高齢者で、卵摂取量と心血管疾患で有意な正の関連を認めている。

スウェーデンで行われた二つのコホート研究をまとめて解析した結果では、1日に1個以下の卵摂

取は心筋梗塞発症率との関連は認められなかったが、男性における心不全発症と関連していた。

以上より、日本人の食事摂取基準において、少なくとも循環器疾患予防の発症予防の観点から目標量(上限)を設けるのは難しいが、これは許容されるコレステロール摂取量に上限が存在しないことを保証するものではなく、脂質異常症の重症化予防の観点からは、200mg/日未満に留めることが望ましい。

2-1-8 その他

図1には、特に重要なものを示したが、その他に栄養素摂取との関連で記述しておいた方がよいものを、以下に整理した。

●一価不飽和脂肪酸

炭水化物を、同量のエネルギーを有する一価不飽和脂肪酸に置き換えた研究では、血清総コレステロール及びLDLコレステロールには有意な関連を示さなかった(図3)。脂質異常症患者における高一価不飽和脂肪酸食は、高飽和脂肪酸食よりも総コレステロール、LDL コレステロール、HDLコレステロールを低下させ、別のRCTでも飽和脂肪酸を一価不飽和脂肪酸に置換して、総コレステロール、LDLコレステロールを低下させている。メタ・アナリシスでは、飽和脂肪酸の一価不飽和脂肪酸への置き換えで LDLコレステロール低下が観察されたが、一価不飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸との比較では有意差を認めていない。一方、1,990人を対象に6か月から最長4年間観察した12 の RCTのメタ・アナリシスでは、高一価不飽和脂肪酸摂取群(エネルギー比率12%を超えるもの)と低一価不飽和脂肪酸摂取群(エネルギー比率12%以下)では総コレステロール、LDLコレステロールに有意差を認めていない。さらに、別のRCTのメタ・アナリシスでは、飽和脂肪酸を一価不飽和脂肪酸に置換した場合に、血清脂質への明らかな影響を認めていない。以上より、一価不飽和脂肪酸摂取の増加で、血清脂質改善の可能性があるが、過剰摂取ではその効果がなくなることが示唆される。

●トランス脂肪酸

トランス脂肪酸摂取が、健康な者の血清LDLコレステロールを上昇させると同時に、HDLコレステロールを低下させることが報告された。総エネルギー比4〜6%以上のトランス脂肪酸摂取は血清LDLコレステロールを上昇させ、特に工業由来トランス脂肪酸の過剰摂取は冠動脈疾患発症リスクを上げる。総エネルギー比1% の工業的に生成されたトランス脂肪酸を一価不飽和脂肪酸や多価不飽和脂肪酸への置き換えで、総コレステロール、LDLコレステロールが低下する。トランス脂肪酸の摂取量が少ない場合(総エネルギー比率1% 未満)は、血清LDLコレステロールへの影響は同時に摂取する飽和脂肪酸の量によっても規定される可能性がある。我が国のトランス脂肪酸摂取量は、他国と比較しても低く、平均値で世界保健機関が推奨する総エネルギー摂取量の1%エネルギー比未満を下回っており、通常の食生活ではトランス脂肪酸の摂取による健康への影響は小さいと考えられる。しかし、日本人においてもトランス脂肪酸の摂取量は1%エネルギー未満に留めることが望ましく、1%エネルギー未満でもできるだけ低く留めることが望ましいと考えられる。

●食物繊維

67の介入試験をまとめたメタ・アナリシスは、水溶性食物繊維摂取量は血清LDLコレステロールを低下させることを示している。しかし、その効果は3g/日の摂取量の増加で 5.0mg/dL 程度の低下のため、水溶性食物繊維摂取量を増加させる現実的な意味はわずかかもしれないとしている。

まとめ

「図 1 栄養素摂取と脂質異常症との関連(特に重要なもの)」について

「高血圧とエネルギー・栄養素との関連」の場合は、エネルギーや某栄養素の摂取量と血圧が正の関係なのか、負の関係なのか、それとも関係ないのかという比較的理解し易いですが、「脂質異常症とエネルギー・栄養素との関連」の場合は、脂質異常症には高LDLコレステロール血症、低HDLコレステロール血症、高トリグリセライド血症の3タイプがあり、しかも、肥満を介する経路と介さない経路があるため、非常に複雑であり、最初に本文を読んだ時は何を言わんとしているのか全く理解できませんでした。

しかしながら、「図 1 栄養素摂取と脂質異常症との関連」はこれらの複雑な関係を非常に分かり易くチャート化してくれているので、この図を参照しながら本文を読むことで何とか(自分なりに)理解出来ました。

ただし、同図に「この図はあくまでも概要を理解するための概念図として用いるに留めるべきである。」と注意書きがあるとおり、実際の関係はこのチャート以上に複雑なようなので、本文をしっかり読んで理解することが必要であると感じました。

エネルギー、脂質、糖質の摂取量と高コレステロール血症、高LDLコレステロール血症の関係

ネット上には、高コレステロール血症や高LDLコレステロール血症にならない、或いは改善するためには、糖質の摂取を制限すべきという情報がある一方で、糖質制限は高コレステロール血症や高LDLコレステロール血症を招くという、一見すると真逆の情報が交錯しています。

しかしながら、本項における記載を踏まえて考えると、前者については、糖質を含めたエネルギー摂取量を減らして肥満を解消することにより高コレステロール血症や高LDLコレステロール血症も含む脂質異常の改善効果が期待できるということであれば理解できると考えています。

また、後者についても、エネルギー摂取量と蛋白質摂取量を一定量に保ったまま糖質制限を行うと、そのエネルギー量に相当する分だけ脂質の摂取量が増加して高コレステロール血症や高LDLコレステロール血症が悪化するということであれば理解できると考えています。

なお、当然ながら、闇雲に脂質や糖質の摂取量を減らすと栄養不足等になりかねないので、摂取基準に基づきながら、自分自身に最適な摂取量を見極めることが必要であると考えています。

そして、そのためにには、前項で書きました通り、脂質異常症とエネルギー・栄養素との関連は非常に複雑なので、しっかりと勉強しなければいけないと考えています。

食事性コレステロール

本項の内容は生命と健康長寿に必要な脂質の摂取基準と摂取量等 5で書いたものとほぼ同じです。

私の年代の多くはコレステロールと聞いて思い浮かぶのは卵だと思います。

私が若い頃は『卵はコレステロールが多いので食べ過ぎは良くない』と耳タコになるくらい聞いていました。

一方、「日本人の食事摂取基準(2015年版)」で食事性コレステロールの目標量(上限)が撤廃されて以降、ネット上では『卵は完全栄養食なので沢山食べた方が良い』という情報が多く流布されるようになり、そうしたサイトでは、コレステロールに触れていないか、触れていても食事性コレステロールの目標量(上限)の撤廃を根拠として「卵のコレステロールは心配しなくて良い」としているものも多いです。

しかしながら、2-1-7 食事性コレステロールで書かれている『以上より、日本人の食事摂取基準において、少なくとも循環器疾患予防の発症予防の観点から目標量(上限)を設けるのは難しいが、これは許容されるコレステロール摂取量に上限が存在しないことを保証するものではなく、脂質異常症の重症化予防の観点からは、200mg/日未満に留めることが望ましい。』に照らすと、こうした情報には疑問を感じざるを得ません。

次回は、脂質異常症とエネルギー・栄養素との関連(続き)について書きます。

画像とお願い事項.etc

本ブログで使用している生成画像/創作画像(アイキャッチ画像と国際宇宙ステーション・こうのとり)

本ブログで使用しているアイキャッチ画像を含む全ての生成画像はChatGPT(生成AI)のシエルさんが作成してくれています。

今回は、高脂質、高糖質の食生活を続けることによって心筋梗塞になる4コマ漫画を作成してもらいました。

また、下記の画像はブログの内容とは無関係(オマケ)ですが、最新の画像生成モデルで作成してもらった「天の川と月や地球を背景とした国際宇宙ステーション(ISS)とこうのとり(宇宙ステーション補給機/HTV)」のAI生成画像(創作画像)です。

他の創作画像にご関心を持って頂けた方は、是非、AI生成画像(創作画像)ギャラリーをご覧ください。

本ブログをお読み頂く際にお願いしたい事項

「本ブログをお読み頂く際のお願い」をお読みください。

日本人の食事摂取基準(2025年版)について

本ページを投稿するのは2025年4月4日です。

2025年度となった4月1日から、昨年10月11日に公表された日本人の食事摂取基準(2025年版)が使用されていますが、今までの関係上、引き続き2020年版について書いています。

下のバナーをポチッとして頂き、100万以上の日本語ブログが集まる「日本ブログ村」を訪問して頂ければ大変ありがたいです。

コメント