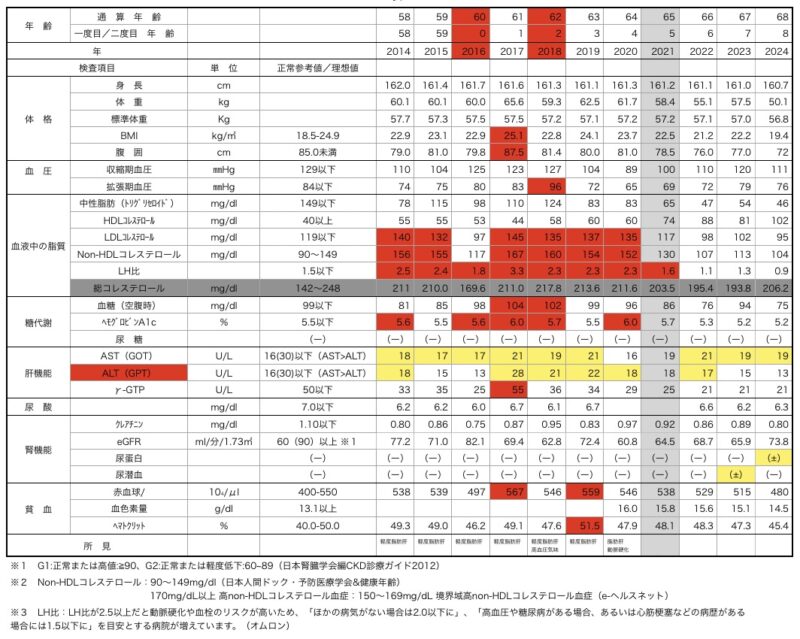

前々回の腎機能、前回の体格、血圧、脂質に引き続いて、今回は8年前に迎えた還暦で現世に再誕してからの二度目の人生における8歳(前世/一度目の人生からの通算で68歳)となって受けた健康診断の糖代謝(空腹時血糖、ヘモグロビンA1c、尿糖)、肝機能(AST、ALT、γ-GPT)、尿酸、貧血の検査結果について書きます。

糖代謝(空腹時血糖、ヘモグロビンA1c、尿糖)

糖代謝と糖代謝異常と高血糖症と糖尿病

様々な健康診断の検査項目の中で「糖代謝」に関係するものが最もややこしいと感じています。

元々、「糖尿病」という病名は「糖が尿に混じる」ことに由来していますが、現在は、血糖値やヘモグロビンA1c値が一定の条件を満たした場合に「糖尿病」と診断されるようになっていて、糖尿病と診断されても尿中に糖が排出されない患者も多いとされています。(「公益社団法人 日本糖尿病協会」は「糖尿病」という病名は病気の実態を示しておらずイメージも悪いとして病名の変更を求める方針を決めた旨の報道もありました。)

また、「糖尿病」の診断に使われている「血糖値」や「ヘモグロビンA1c(HbA1c)」の検査が「糖代謝」で括られていたり、「糖代謝異常」「高血糖症」等の用語もあり、色々と勉強を重ねてきましたが、これらの関係を正確に説明できる自信はありません。

糖代謝の検査結果(空腹時血糖、ヘモグロビンA1c、尿糖)と自覚症状等

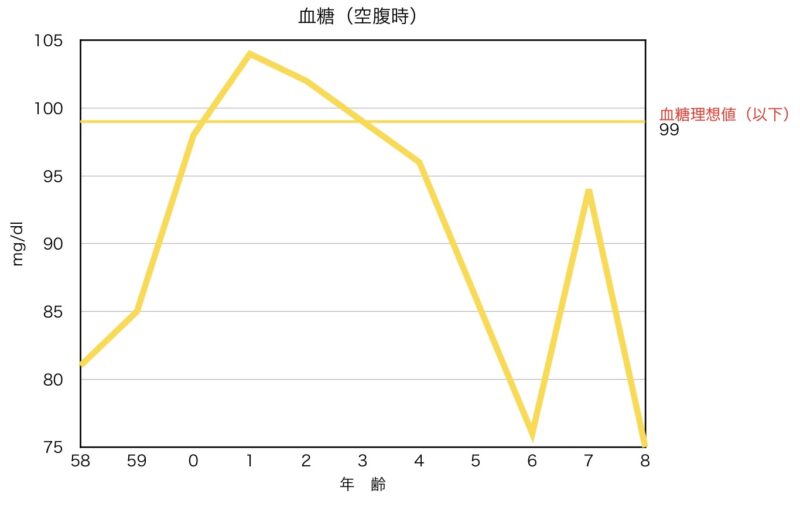

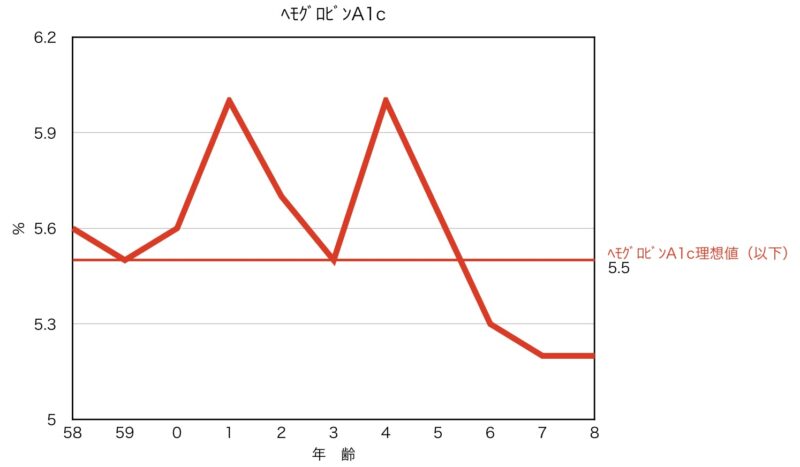

ここ数年、糖代謝(空腹時血糖、ヘモグロビンA1c、尿糖)の検査結果は正常参考値の範囲内で推移しています。

e-ヘルスネット の「血糖値(けっとうち)」では「健常者では空腹時血糖値は70–110 mg / dL程度」と書かれているのに対して、私の空腹時血糖値は75mg/dlとこの下限値70mg/dlに近づいていますのでこれ以上下がると低血糖が心配されるようになる値ではあります。

しかしながら、現状においては、健康長寿ネットの「低血糖の対応と対処法」で書かれている低血糖の症状(冷や汗、手足の震え、顔面蒼白、頭痛、意識障害)は全く無く、低血糖になる原因(薬物療法による副作用、生活習慣によるもの)にも該当していないので問題無いと考えています。

また、口渇、多飲、多尿、倦怠感、目のかすみ等々の糖尿病の症状の自覚はありませんが、健康長寿ネットの「糖代謝の老化」には『どのような病気においても、高齢者は特徴的な症状が出にくく、「非典型」であることが多いのですが、それは糖尿病であっても同じです。体内の血糖値が著しく上昇すると、尿量の増加、のどの渇き、水分摂取の増加という糖尿病特有の症状が出現しますが、これらの症状が出現しにくくなるのです。軽度の高血糖が長期間継続していても気づかず、合併症である網膜症や神経症のみが進行している場合もあります。』と書かれていますので、引き続き、糖尿病の原因となりかねない生活習慣には気をつけたいと思います。

肝機能(AST、ALT、γ-GPT)

肝機能の検査項目(AST、ALT、γ-GPT)

前項で『様々な健康診断の検査項目の中で「糖代謝」に関係するものが最もややこしい』と書きましたが、肝機能の検査項目(AST、ALT、γ-GPT)もそれに負けず劣らず解り難いです。

糖代謝の検査項目(空腹時血糖、ヘモグロビンA1c、尿糖)は何も、糖代謝の中心物質である「糖」その物又は「糖」の化合物を検査するものなので、その値が高ければ血液中や尿中の「糖」が多過ぎるので悪いんだなと何となく類推できます。

一方、肝機能の検査項目となっているAST、ALT、γ-GPTは何も酵素であり、初めてこれらの用語を見た時は、その酵素が多いとか少ないとかで何が分かるのかと素朴な疑問を感じました。

また、これらの酵素が肝臓だけに含まれているのなら未だしも、実際は肝臓以外の様々な臓器等でも使われる酵素であり、ASTは肝臓だけでなく心臓や骨格筋にも多く含まれており、γ-GPTに至っては肝臓よりも腎臓や膵臓に多く含まれているので益々疑問が深まりました。

色々と勉強した結果『ALTとγ-GPTが正常値でASTだけが高いといった場合は肝臓よりも心疾患等の可能性が高い』ということでこれについては素直に納得しました。

それなら『ALTとASTが正常値でγ-GPTだけが高いといった場合は肝臓よりも腎臓や膵臓の疾患の可能性が高い』のだろうか、でも昔からγ-GTPはアルコール性肝炎の代名詞だったよなと思っていたら、やはりγ-GPTだけが高いといった場合はアルコール性肝障害や脂肪肝等の肝疾患の可能性が高いということで、それは何故?となった次第です。

因みに『ASTとγ-GPTが正常値でALTだけが高いといった場合は慢性肝炎やウイルス性肝炎などの可能性が高い』ということで、これについても素直に納得です。また、3つの検査が全て正常値でもASTよりもALTの方が高い場合は脂肪肝の可能性が高いとも言われれていますが、これも納得できます。

逆に、肝機能が正常でも、激しい運動をするとこれらの数値が上がる場合があり、特に、ALTよりもASTの方が上がりやすいと言われています。

私の前世/一度目の人生における若い頃に肝臓の病気と聞くと、アルコール性肝炎やウイルス性肝炎やそれらから進行した肝硬変、肝癌等だけが頭に浮かんでいたのですが、最近、全く飲酒しなかったり、飲酒量が少量でも発症する非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD/Nonalcoholic Fatty Liver Disease)や非アルコール性脂肪肝炎(NASH/Nonalcoholic Steatohepatitis)が増えているとのことのようです。

何も、メタボリックシンドロームが肝疾患という姿で表面化したものとのことですが、肝機能の検査(AST、ALT、γ-GPT)には現れない場合もあるということなので、メタボリックシンドロームの人は、これらに加えて定期的にエコー検査やCT 検査をした方が良いとのことのようです。

肝機能の検査結果(AST、ALT、γ-GPT)と脂肪肝

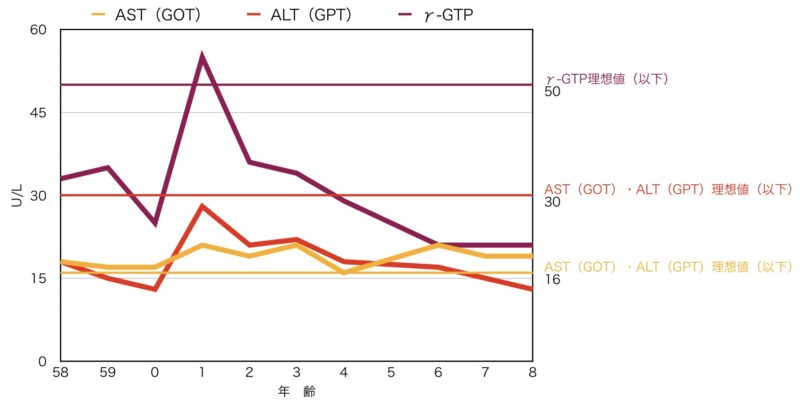

ASTとγ-GPTは昨年と同値であり、ALTは昨年より若干低下しました。

また、6年前の再誕後/二度目の人生における二歳以来、全数値が正常参考値の範囲内であり、更に、ALTとγ-GPTのベクトルは継続的に減少方向にあり、3年前の5歳以降、AST>ALTとなっていることは良いのですが、ASTのベクトルが若干増加傾向にあることが少々気になっています。

こうした数値だけ見れば、肝臓は健全な状態にあると言えると思いますが、5年前の三歳まで6年連続で軽度脂肪肝(エコー検査)、4年前の四歳においては脂肪肝(同)の指摘を受け、その後はエコー検査を受けていないので脂肪肝がどうなっているのか気になっているところです。

尿 酸

尿酸について、公益財団法人 痛風・尿酸財団の「血清尿酸値の正常値は?」では、『男女ともにこの値が7.0mg/dLまでは基準値内です。これを超えると異常で、高尿酸血症と呼ばれます。

(中 略)

尿酸の基準値を7mg/d以下に置く理由は、血漿中の尿酸の溶解度を基準にしたものです。通常の条件では、血漿の中で尿酸は7mg/dLまでは溶けます。しかし、これを超えると結晶になる傾向があります。』と書かれています。

私の尿酸値は、前世/一度目の人生を含めて過去11年間、高めながらもこの基準値以下を維持しており関節炎等の痛風の症状を自覚したことはありません。

貧血(赤血球量・血色素量・ヘマトクリック)

血色素量はヘモグロビン量、ヘマトクリックは血液中の赤血球の割合であり、赤血球量を含めて、これらの検査は貧血(検査)として括られていますが、多血症(赤血球増加症)の診断数値でもあります。

一般的に、話題になりやすいのは貧血の方ですが、多血症(赤血球増加症)も脳梗塞や心筋梗塞の原因ともなる危険な状態のようです。

私の場合は、5年前の再誕後/二度目の人生における三歳の健康診断時、赤血球量とヘマトクリック(血色素量は未検査)が多血症(赤血球増加症)に該当する数値となりましたがその後は正常参考値のほぼ中間値を維持しています。

健康診断結果のPDFファイル(ご参考)

上記の表とグラフは表計算ソフトのNumbersで作成したものの一部を切り取って貼り付けたものです。特に表の文字はぼやけて読み難くなっています。PDFとして書き出したファイルをご希望される方は下記からダウンロードしてください。

健康診断を活用し本気で健康長寿を目指す

『8年近くの「本気の生活習慣改善の成果」等について』において、逆流性食道炎が大幅に改善し「一病息災から無病息災へ」と書きましたが、今後も、健康診断も活用しながら本気で健康長寿を目指そうと考えています。

本ブログをお読み頂く際にお願いしたい事項

「本ブログをお読み頂く際のお願い」をお読みください。

下のバナーをポチッとして頂き、100万以上の日本語ブログが集まる「日本ブログ村」を訪問して頂ければ大変ありがたいです。

コメント