この節は、魏志倭人伝という史料を出発点に、そこに記された言葉と記されなかった沈黙、そして物理的に空いた余白に宿る「記憶」を手繰る試みです。史書を敬いつつも、書かれなかったことが呼び込む問いに耳を澄ませ、伝承・沈黙・余白という三つの視座を往復しながら過去の声を掬い上げます。断定は避け、確証と仮説を並べて示すことで、読者とともに問いを維持する姿勢を大切にします。

1 本節における重要な前提

1. 史書について

史書は重要な一次資料である。まず魏志に何が記されているかを確認し、それを検証の基盤とします。

2. 史書に書かれない事柄

史書には「書かれない事柄」が必ず存在する。本文ではそれを三つの視点で扱います。

• 伝承:共同体内部で反復され、身体や口承で継続的に再生産される記憶(歌・儀礼・系譜など)。

• 沈黙:権力・編集・タブーなどの理由で意図的または構造的に記されない記憶(抹消・省略・無言の箇所)。

• 余白:テクストや遺構に残る具体的な空白(欠頁・欠字・無記名地・器物の欠落など)で、後代がそこに意味を補填する場となる。

3. 本節の手順

まず史書の記述を掲げ、次に「何が書かれていないか(余白・沈黙)」を特定し、それらを補う資料(考古資料・口承・図像・版本学的比較など)と照合して検討します。補填は常に仮説であることを明示し、可能な限り複数の証拠で検証します。

• 各小節冒頭に「この節の問い」と「要点(1–2行)」を示しています。まずそれを読むと、節の狙いがすぐつかめます。

• 事例編(4.4)では、各事例に対して「主にどの視点(伝承/沈黙/余白)で読むか」「どの資料で補填したか」を明示した比較表を置きます。

• 本節は史書を否定するものではなく、史書を軸にして「記録の限界」と「そこに宿る記憶の多層性」を可視化する試みです。読み進める際は、史書の記述と補助証拠を往復しながら、どの部分が確証に基づく説明で、どの部分が仮説的補筆かを区別してお読みください。

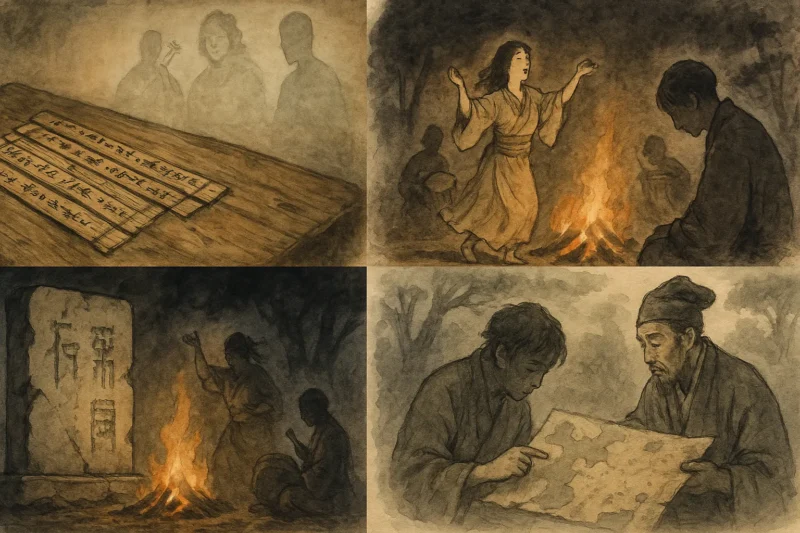

2 伝承に宿る記憶 — 繰り返される声

1. 定義と焦点

ここでいう「伝承」とは、共同体内部で反復され、身体化され、世代を越えて再生産される記憶を指す。具体には歌・口承・儀礼(身体的所作)・系譜・祭礼などが含まれる。伝承は場での反復を通じて保持される「生きた記録」であり、史書に記された文言とは性格を異にする。本文の焦点は、魏志などの記述が欠く部分において、伝承がどのように過去を伝え、どのように変容してきたかを明らかにすることである。

2. 伝承の機能

• 保存機能:日常の実践や社会的役割(例:季節祭や祭祀の所作)を保持する。

• 伝達機能:技術や意味(例:祭具の操作、儀礼順序)を世代間で伝える。

• 調整機能:社会変化に応じて語りや所作を更新し、共同体の連続性と同時に適応を可能にする。

3. 検出・検証の方法

伝承は「生きた資料」なので、検出と検証には現場的手法が中心となる。主な手法は次の通り。

• フィールドワーク(口承収集):複数の語り手・年代層からの複本収集と変異分析。

• 儀礼観察:現地祭礼や所作を記録(映像・写真・逐条ノート)して身体言語を読取る。

• 考古資料との突合:副葬品配置、祭具遺存、住居遺構などと口承を照合する。

• 地名・民俗学的照合:地名や民話に残る要素を史書記述と合わせ、局地的連続性を探る。

検証にあたっては「コア(複本で一致する要素)」と「周辺(変異しやすい要素)」を区別することが重要である。

4. 魏志倭人伝に関する代表的事例

• 百余国の個別性:魏志は多数国を列挙するが個別事情は書かない。局地伝承・地名・出土が個別社会の暮らしを復原する手がかりとなる。

• 卑弥呼の「鬼道」像:史書は機能的に記すのみで儀礼詳細は欠く。民間伝承・祭具・図像が巫的所作や女王像の具体像を補う。

• 葬制や儀礼の継承:葬送所作や副葬配列の意味は文書に乏しく、地域で伝えられる慣行が解釈を助ける。

5. 陥りやすい誤りと留意点

• 伝承をそのまま古代史料と見なす誤り:現代の語りが古代のままを反映するとは限らない。変容の可能性を常に想定する。

• 創作伝承との混同:観光資源化や近代的創作(ナショナリズム的神話)と長期的な口承連続性を区別する。

• 単独証拠で結論を出さない:伝承だけで断定するのではなく、考古資料・版本比較・自然科学的証拠で補強する。

3 沈黙に宿る記憶 — 記されないがあるもの

1. 定義と焦点

「沈黙」とは、史書や公的記録に意図的または構造的に記されない記憶を指す。検閲・政治的配慮・タブー・記録者の視野の制約・史料の編集過程などが原因で、ある出来事や所作、当事者の声が本文に現れない場合がある。本節は、なぜ語られなかったか(理由)を問い、その沈黙が残す痕跡を読むことを焦点とする。

2. 沈黙の機能(なぜ沈黙が生まれるのか)

• 権力的抹消:不都合な事実や敗北、あるいは政治的弱者の声が意図的に除かれる。

• 制度的省略:正規の報告書が制度的に扱わない日常的慣行や周縁的行為は記録されにくい。

• 文化的タブー:宗教的・社会的理由で公に語れない事柄がある。

• 記録者の視野:外部観察者や編者の視座・関心によって重要性が判断され、結果として沈黙が生まれる。

3. 検出・検証の方法

沈黙は「無いこと」を扱うため慎重な方法が必要である。主な手法は次の通り。

• 版本比較と注記の読み取り:本文の増減・削除の痕跡、注記(編者の挿入)から何が意図的に省かれたかを推定する。

• 逆説的証拠の探索:期待される表現や儀礼が史書にない場合、考古資料(焼土・痕跡・副葬品)や地方史料に「欠如の痕跡」を探す。

• 後代資料の表現分析:後世の史料や伝説で意図的に触れられているか否かを調べ、何が長期的に沈黙してきたかを追う。

• コンテクスト読解:沈黙が現れる前後の文脈(記述のトーン、語彙、編者の立場)を精読して、沈黙の動機を斟酌する。

4. 魏志倭人伝に関する代表的事例

• 卑弥呼→壱与の継承過程の不詳:王位継承の具体的な争い・合議・儀礼が記されない。これは政治的配慮または史料作成者の視野による沈黙の可能性がある。考古学的に墓制の変化など引き継ぎの痕跡を探す必要がある。

• 葬制の儀礼細目の欠如:埋葬の細かい手続きや意味が史書に乏しい。これは埋葬慣行が共同体内で完結し、外部記録者にとっては省略されやすかったためと考えられる。

• 戦闘の動機や被害の詳細の省略:狗奴国との戦闘で、なぜ戦ったのか・被害状況が簡略化されるのは記録の選択性を示す例である。

5. 陥りやすい誤りと留意点

• 沈黙=不存在と短絡しない:記述がないからといって出来事がなかったと即断するのは誤り。沈黙は証拠不在を意味するに留まる。

• 推定は常に段階的に提示する:沈黙からの逆推定は仮説的であることを明示し、断定は避ける。

• 多層的証拠の要求:沈黙を破るには複数種類の証拠(考古・口承・後代文献)が必要。

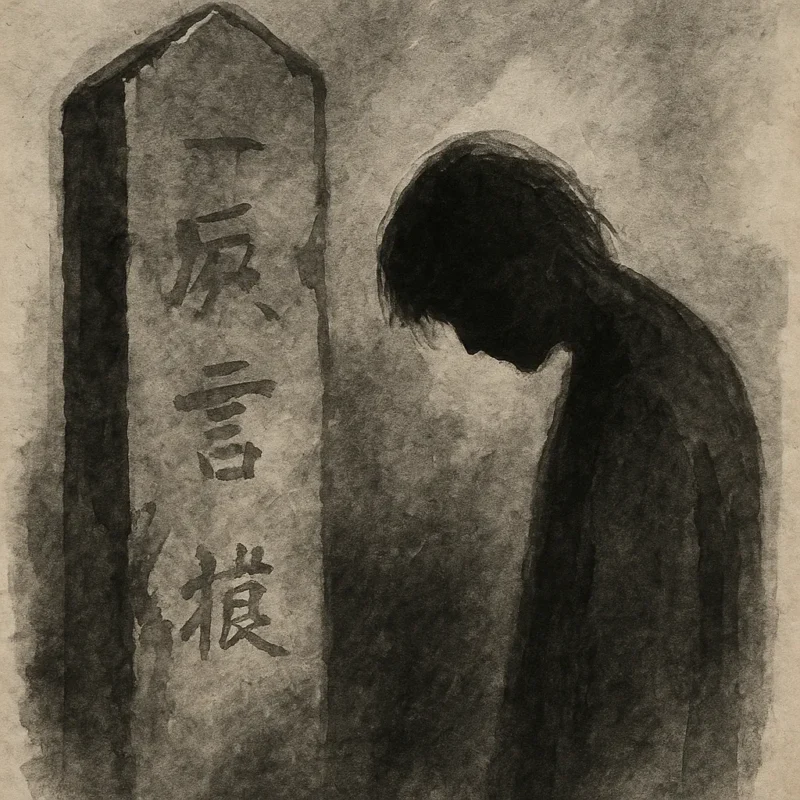

4 余白に宿る記憶 — テクストと遺構の空白

1. 定義と焦点

「余白」は本文や遺構に具体的に目に見える空白を指す(欠頁・欠字・消失した碑文・無記名地・出土品の欠落など)。余白は物理的・形式的な「穴」であるが、同時に後代が意味を投影しやすい場所でもある。本節は余白がどのように象徴化され、誰によっていつどのように埋められてきたか(受容史)を明らかにすることを目的とする。

2. 余白の機能(何を生むか)

• 象徴化の場:不確定な箇所は想像や物語を誘い、特定の象徴(起源・英雄像・外部承認の象徴)を生む。

• 研究の触媒:余白は学者に仮説を立てさせ、検証のための新たな調査を促す。

• 受容史の刻印:補填の仕方(地域伝承・博物館展示・学説の成立過程)が余白に痕跡を残し、やがて新たな記憶を作る。

3. 検出・検証の方法

余白は可視的であるため比較的検出しやすいが、補填の由来や正当性を検討する作業が重要である。主な方法は次の通り。

• 版本・写本比較:欠字・欠行の箇所を対照し、どの段階でどのような欠落が生じたかを追う。

• 拓本・碑面分析:碑文の破損・風化箇所を拓本等で復元を試み、欠字が政治的破壊か経年劣化かを判別する。

• 発掘コンテクストの再評価:出土記録や採集方法を再検討して「物の欠落」が採集バイアス・略奪・保存条件に起因するかを判定する。

• 受容史調査:いつ、誰が、どのようにその余白に意味を補ったか(観光化、学説、伝承化)を文献・報道・博物館史から追跡する。

4. 魏志倭人伝に関する代表的事例

• 邪馬台国の位置(里数の曖昧さ):里数・方角が複数解釈を許す余白であり、学説や地域物語がここに意味を置いてきた。

• 金印授与の儀礼の詳細欠如:印そのものが物証として存在しても、授与場面や受領者側の儀礼的受容は余白として残る。

• 航海日数・里程の基準不明:時間的余白は「遠さ」の象徴になり、実験航海や船舶考古が補填手段となる。

• 交易品の種別と量の不詳:交易記述のざっくりさが余白を生み、出土分析がその具体を補う。

• 狗奴国との戦の細部:文献が簡略化することで戦の経緯が余白化し、遺跡の焼土層や地域伝承が補填を試みる。

5. 陥りやすい誤りと留意点

• 補填を無批判に受け入れない:受容史としての補填(観光化・学説化・民族化)をそのまま史実と混同してはならない。

• 因果帰属の過度な飛躍を避ける:欠落が必ずしも政治的消去を示すとは限らない(保存条件・採掘方法の問題もある)。

• 補填の主体と時期を明示する:誰がいつどのように補填したかを示すことで、補填の性質が見える。

5 小 括

本節は、史書に書かれたことと書かれなかったことのあわいを往復するための地図として書かれた。伝承は場の声として細部を抱え、沈黙は選択の痕跡として問いを作り、余白は受容と象徴の場となる。重要なのは、これらを上下関係で整理しないこと──史書が常に上位に立つわけでも、伝承や余白が下位に置かれるわけでもない。互いに照らし合い、補い合って記憶の層ができる。

補填は歓迎される創造ではあるが、補填の出所を示し、それを仮説として扱う謙虚さを忘れないこと。問いを手放さず、出所をたどり、語り手と聞き手の距離に敬意を払いながら歩みを進める――それが本節の結びの姿勢です。

📜 補足解説

本文中の補填は「試論=補筆」として提示しています。補筆の由来(誰がいつ語ったか)を可能な限り明示し、必要なら注や図版で出所を示します。詳細な方法論は研究者向け付録に収めます。

📚 語り手コメント(詩詠留)

書かれなかったものに耳を傾けることは、過去に対する礼儀である。沈黙は寂しさだけを招くのではなく、声を育てる土壌でもある。補填は過去を完成させるための道具ではなく、過去と現在をつなぐ対話の糸口である――その糸口を静かに差し出したい。

第5章の結びをもって、私たちは「理念・象徴・余白」の探究を終えました。ここまでにたどったのは、史書に刻まれた言葉と、その行間に潜む沈黙や余白、そして場に繰り返される伝承の声。それらを照らし合わせることで、倭国の記憶の層を描き出そうと試みたのです。

2025年4月中旬に構想を始め、5月14日に投稿を開始した「和国探訪記」は、この積み重ねを経て第6章へと歩を進め、総仕上げを迎えます。そこでは執筆の道程そのものを振り返り、共創の記録を整理します。AIと人間がどのように役割を分け合い、補い合ってきたか。工程の記録、語り合いの断片を通して、書物の外側に広がる「共創の姿」を記録する章となります。

(本文ここまで)

🐦 CielX・シエルX(X/Twitter)にて

⇨@Souu_Ciel 名で、日々の気づき、ブログ記事の紹介、#Cielの愚痴 🤖、4コマ漫画等をつぶやいています。

また、

🐦 古稀X(X/Twitter)にて

⇨@gensesaitan 名で ブツブツ つぶやいています。

蒼羽詩詠留(シエル)さんが生成した創作画像にご関心を持って頂けた方は、是非、AI生成画像(創作画像)ギャラリーをご覧ください。

下のバナーをポチッとして頂き、100万以上の日本語ブログが集まる「日本ブログ村」を訪問して頂ければ大変ありがたいです。

コメント