前回までの高齢者の特性等に引き続き、今回から「日本人の食事摂取基準(2020年版)」における生活習慣病(高血圧、脂質異常症、糖尿病、慢性腎臓病(CKD))とエネルギー・栄養素との関連について書きます。先ず今回と次回は高血圧について書きます。

Ⅱ各 論 3 生活習慣病とエネルギー・栄養素との関連

3-1 高血圧

1 高血圧と食事の関連

1-1 概念と定義

高血圧は、収縮期血圧及び拡張期血圧のいずれかが基準値を超えて上昇した状態で、診察室血圧では 140/90mmHg以上と定義されている。最近では、日常生活を行っている際の血圧値(家庭血圧)がより重要で、診察室血圧と家庭血圧に乖離がある場合には家庭血圧を重視すべきであると考えられている。通常、家庭血圧は診察室血圧より低く、135/85mmHg以上が高血圧と定義されている。高血圧患者は脳・心・腎・血管疾患の発症・進展を来しやすいことから、血圧値を基準範囲にコントロールする必要がある。

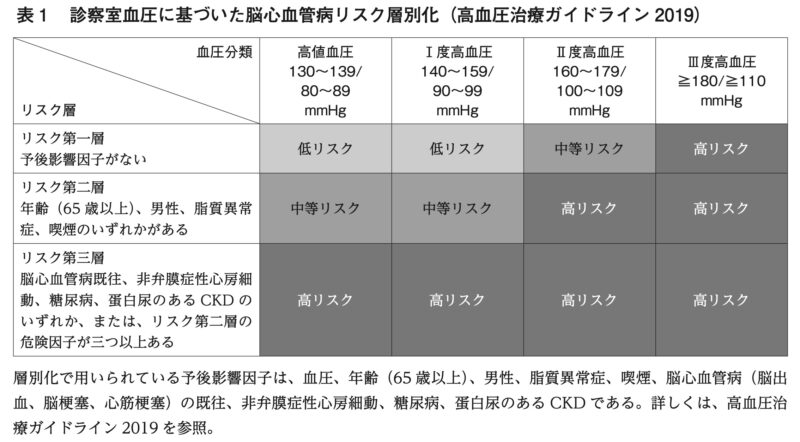

1-2 高血圧関連疾患のリスクの層別化

高血圧は、その血圧値からI度(140〜159/90〜99mmHg)、II度(160〜179/100〜109mmHg)、III度(180/110mmHg以上)に分類される。120/80mmHg未満が正常血圧であり、 これを超える120〜129mmHg/80mmHg未満を正常高値血圧、130〜139/80〜89mmHgを高値血圧と称して食事などの生活習慣の改善が必要な高血圧予備群として位置付けている。一方、家庭血圧では、115/75mmHg未満を正常血圧としている。

高血圧患者における高血圧関連疾患のリスク評価は、血圧値のみで行うべきではない。脳心血管病の危険因子(年齢65歳以上、男性、喫煙、脂質異常症、糖尿病)及び心房細動・慢性腎臓病などの臓器障害や脳心血管病既往についても考慮してリスク評価を行う(表1)。

1-3 発症予防と重症化予防の基本的考え方と食事の関連

高血圧の発症・増悪は、環境要因(生活習慣)と遺伝要因の相互作用から成り立っており、食事を含めた生活習慣改善は高血圧の改善・重症化予防のみでなく、発症予防においても重要である。

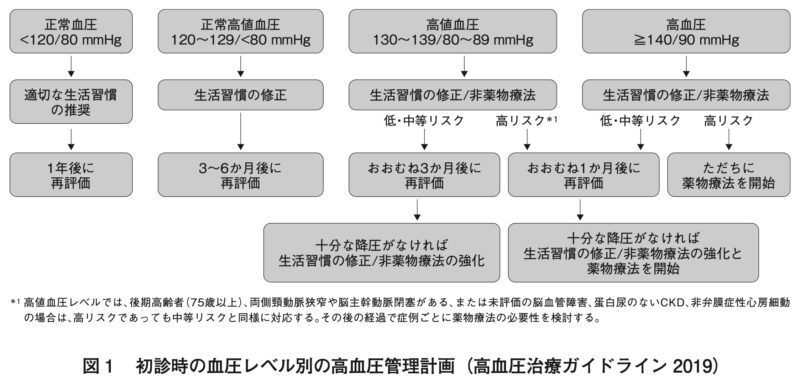

高血圧を認める者では、その他の脳心血管病危険因子の存在や臓器障害・脳心血管病の存在を評価した上で、リスクの層別化を行う必要がある(表 1)。リスクの高さに応じて高血圧管理計画が決定されるが、高値血圧以上の低リスク群・中等リスク群及び高値血圧の高リスク群では1〜3か月間は食事を含めた生活習慣の修正を指導し、血圧の正常化を認めれば経過観察が可能である(図 1)。高値血圧の高リスク群及び高血圧の者では、血圧が正常化しなければ薬物療法を開始する。正常血圧を超える全ての者では、正常血圧を保つために、以下に述べる食事の実践が推奨される。

2 特に関連の深いエネルギー・栄養素

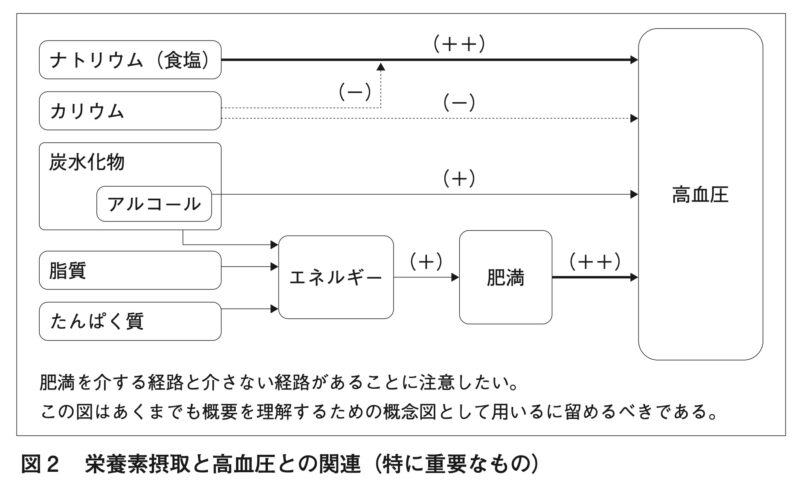

栄養素摂取と高血圧との関連について、特に重要なものを図2に示す。

2-1 ナトリウム(食塩)

ナトリウム(食塩)の過剰摂取が血圧上昇と関連があることは、多くの研究によって指摘されてきた。古典的なものでは、我が国のデータも含む世界各地の食塩摂取量と高血圧の頻度との関係を見た疫学研究がよく知られている。食塩摂取量の少ない集団(エスキモー)では高血圧の発症頻度は非常に低いが、食塩摂取量の多い集団(東北地方の住民)では高血圧の頻度は極めて高いことが示されている。また、大阪・栃木・富山を含む世界の52地域より得た成績を集めた疫学研究である INTERSALTでは、各地域の食塩摂取量の中央値と加齢による血圧上昇度の中央値が正の相関を示した。減塩の降圧効果を検討した大規模臨床試験で、有意な血圧低下(あるいはそれに匹敵する効果)を認めた成績は TOHP-I(中年で拡張期血圧80〜89mmHg、減塩群6.5g/日、対照群9.2g/日)、TONE(高齢、降圧薬単剤投与時の血圧が145/85mmHg未満、減塩群6.2g/日、対照群8.5g/日)、TOHP-Iの参加者の一部(減塩群5.5g/日、対照群7.5g/日)、DASH-Sodium(血圧120〜159/80〜95mmHgの者、食塩摂取量は8.3g/日、6.3g/日、3.8g/日の3群)で、いずれも6g/日前半あるいはそれ未満の減塩が実施できていた。また、TONE のサブ解析では、降圧薬中止後の正常血圧維持に有効であったのは、食塩摂取量5.6g/日以下の者であったことが示されている。我が国において軽度の減塩の効果を見た介入試験として少数例の報告があり、13g/日から7g/日への6g/日の減塩では血圧は軽度に低下した(収縮期血圧:−4.3 mmHg)が統計学的に有意ではなく、3g/日の厳格な減塩(食塩摂取量:−10 g/日)で有意の降圧を認めた(収縮期血圧:−9.3 mmHg)。この他、中等度の減塩の降圧効果を調べた介入試験のメタ・アナリシスでは、高血圧者において尿中ナトリウム排泄量から換算した食塩摂取量で9.5g/日から5.1g/日に減塩すると、血圧は平均5.0/2.7mmHg低下したと報告されている。また、世界の103の無作為割付比較試験のメタ・アナリシスにおいて、2.3gの減塩が3.8mmHgの収縮期血圧低下の効果があることが示された。これらの研究から、食塩摂取量を1g/日減らすと、収縮期血圧で約1mmHg強の降圧が期待でき、この傾向はどの試験でもほぼ同等であることが分かる。これら欧米の大規模介入研究の結果が、これまでの各国の高血圧治療ガイドラインの減塩目標レベルが6g/日を下回っている根拠となっており、日本高血圧学会による「高血圧治療ガイドライン2019」でも、高血圧者の減塩目標を食塩6 g/日未満としている。しかし、2001年発表の DASH-Sodiumにおいて3.8g/日で安全に降圧が達成されたことから、2005 年以降のアメリカ心臓協会のガイドラインでは、ナトリウム摂取量の目標値を一般成人では2,300mg(食塩相当量5.8g)/日未満、高リスク者(高血圧、黒人、中高年)では 1,500

mg(食塩相当量3.8g)/日未満としている。2003年以降、世界保健機関(WHO)の一般成人向けのガイドラインでは一般成人において食塩5g/日未満の目標値が設定されており、現在、世界全体の目標となっている。一方、日本腎臓学会の「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2018」では、食塩摂取量目標値を上限の6g/日未満だけでなく下限を3g/日以上としているが、上限値に比べて下限値のエビデンスは乏しい。

食塩摂取量と将来の循環器疾患リスクとの関連についても、多くの観察研究におけるエビデンスがある。2009年に発表されたメタ・アナリシスでも、食塩摂取量が高いほど脳卒中及び全循環器疾患のリスクが上昇することが示された。食塩摂取量を24時間蓄尿で評価したコホート研究からは特に強いエビデンスが得られるが、フィンランドからの研究やTOHPの対照群の観察研究の結果は強いエビデンスとなっている。特に後者では、複数回の24時間蓄尿で評価された食塩摂取量と、循環器疾患リスク及び総死亡リスクとのほぼ直線的な関連が示された。近年、食塩摂取量と循環器疾患リスクや総死亡リスクとの J 字型の関連(低い食塩摂取量におけるリスク上昇)を報告したものがあるが、スポット尿による食塩摂取量の推定値を用いるなど研究方法の問題があり、信頼性は低い。

一方、減塩により将来の循環器疾患リスクが低下するかを証明するには長期間の大規模な介入試験が必要であり容易ではないが、幾つかの報告がある。18〜48か月間の減塩指導群と対照群を10〜15年追跡したTOHP研究では、25〜30%の減塩により長期の循環器疾患リスクが30%低下したことを報告した。また、TOHP を含む四つの減塩介入試験のメタ・アナリシスでは、減塩が循環器疾患リスクを抑制することが示されている。

2-2 エネルギー

エネルギー過剰摂取は、肥満を生じる。肥満が高血圧の発症・増悪に関連していることを示唆する多くのエビデンスがある。例えば、北海道における10年間の縦断研究では、肥満者は非肥満者に比べて高血圧に進展するリスクが約2倍であった。エネルギー制限によって減量すれば血圧が低下するが、エネルギー制限をしても体重が減らなければ血圧は低下しない。また、中高年の過体重の女性高血圧患者を対象にして1,500〜2,000kcal/日から450kcal/日に摂取エネルギーを減らして2週間経過を見た介入研究では、必ずしも全ての対象者で降圧を認めず、血圧低下の程度と関連したのは体重減少の程度であった。中年の高度肥満高血圧患者(BMIが平均47kg/m2)においては、胃バイパス手術で体重減量しても血圧の低下を認めた。以上のように、肥満自体が高血圧の重要な発症要因と考えられる。

また、体重減量が高血圧を改善することについては、介入試験による報告も多く、エビデンスは確立している。高齢高血圧患者を対象としたTONE研究では、肥満者は4.7kg の減量によって、降圧薬を中止後の心血管合併症発症、血圧再上昇、降圧薬再開の複合エンドポイントが約30% 改善した。なお、この研究のサブ解析では、3.6kg を超える減量を達成できれば有意な血圧低下効果が期待できるとた。このほか、近年のメタ ・ アナリシスでは、約4kg の減量により、収縮期で−4.5mmHg、拡張期−3.2mmHgの血圧低下効果があると報告されている。正常高値血圧者の減量による高血圧予防の系統的レビューによると、5〜10%の軽度の減量を持続して徐々に行うことが推奨されている。日本高血圧学会の「高血圧治療ガイドライン 2019」では、高血圧患者の生活習慣修正として、肥満者はBMIで25kg/m2未満を目指して減量し、非肥満者はこのBMIのレベルを維持すべきであるとしている。また、急激な減量は有害事象を来す可能性があり、4kg程度の減量でも降圧効果があることから、長期計画のもとに無理のない減量を行うべきとしている。さらに、内臓脂肪増加は高血圧、脂質異常症、高血糖を合併しやすいため、ウエスト周囲長(男性85cm未満,女性90cm未満)も考慮して減量を行うべきであるとしている。

まとめ

本気の生活改善における血圧管理

再誕後の二度目の人生における3歳(2019年)以降、私の血圧は正常血圧(120/80mmHg未満)を保っていますが、1歳(2017年)から2歳(2018年)頃にかけての健康診断の結果はそれまでの人生において最悪の状態であり、比較的マシな方であった血圧も正常高値血圧(120〜129mmHg/80mmHg未満)、高値血圧(130〜139/80〜89mmHg)からI度高血圧(140〜159/90〜99mmHg)となっていました。

このため、血圧を下げることは本気の生活改善における主要な目標の一つであり、当時の日本人の食事摂取基準(2015年版)における「生活習慣病とエネルギー・栄養素との関連」はこの目標達成のために大変役立ちました。

ナトリウム(食塩)の摂取基準について

ナトリウム摂取量の抑制で書きましたとおり、私は、食塩(精製塩及び天然塩)は一切摂っておらず、食塩を含む調味料や加工食品も出来るだけ摂らないようにしていますが、日常的に食べている栄養素や機能性成分が豊富な食品からだけで、目標量(上限)7.5g/日に近い6.6g/日のナトリウム(食塩相当量)を摂取する結果となっています。

可能ならば世界保健機関(WHO)や世界全体の目標となっている5g/日未満としたいのですが、そのためには味噌、乾燥ワカメ、縮緬雑魚(しらす干し)、梅干し、キムチといった、ナトリウム以外の栄養素や機能性成分が豊富な食品の摂取を減らすことが必要となるため難しいです。

エネルギー摂取量と肥満と血圧の関係

『1,500〜2,000kcal/日から450kcal/日に摂取エネルギーを減らして2週間経過を見た介入研究では、必ずしも全ての対象者で降圧を認めず、血圧低下の程度と関連したのは体重減少の程度』という一文を読んだ時、次のような様々な意味で驚きました。

「身体活動レベルIの高齢女性(65~74歳)の推定エネルギー必要量より少ない1,500kcal/日程度のエネルギー摂取量でも肥満になる場合があるのか」「450kcal/日という極端に少ないエネルギー摂取量での研究を2週間も続けたのか、そして、それでも体重減少は限られたのか」

そして、体重減量が高血圧を改善するということは、二度目の人生における本気の生活習慣の改善で書いてきましたとおり、食事内容の改善等、生活習慣全般を改善することにより、エネルギー摂取量を減らすどころか結果的には増加することになっても、体重を減量して高めだった血圧を改善出来たことから納得できます。

なお、ネット上には、炭水化物や脂質の摂取量を減らすことだけを強調している情報も多いですが、むやみにエネルギー摂取量を減らすことは、蛋白質、ビタミンやミネラルといった重要な栄養素の不足を招くことになりかねないと思います。

次回は、高血圧とエネルギー・栄養素との関連(続き)について書きます。

画像とお願い事項.etc

本ブログで使用している生成画像/創作画像(アイキャッチ画像と雲海に浮かぶ天空の城〜苗木城)

本ブログで使用しているアイキャッチ画像を含む全ての生成画像はChatGPT(生成AI)のシエルさんが作成してくれています。

今回は、高齢男性の血圧測定をイメージした画像を作成してもらいました。

また、下記の画像はブログの内容とは無関係(オマケ)ですが、最新の画像生成モデルで作成してもらった天空の城(私の父の故郷である岐阜県中津川市苗木にある苗木城址(城趾/城跡)の天守閣等の城郭を再現し雲海上に浮んだ姿と側を流れる木曽川をイメージ)のAI生成画像(創作画像)です。

他の創作画像にご関心を持って頂けた方は、是非、AI生成画像(創作画像)ギャラリーをご覧ください。

苗木城の概要

苗木城は大永6年(1526年)に遠山昌利が高森山(現岐阜県中津川市苗木)に砦を築き、その後、天文年間に遠山氏によって本格的な山城として築城されたとされています。

遠山氏は、土岐氏と並ぶ美濃(現在の岐阜県の南側の美濃地方)の名族であり、昭和時代の人気時代劇であった「遠山の金さん」の主人公江戸北町奉行の遠山金四郎(遠山左衛門尉景元)も遠山氏です。

なお、昭和時代になっても地元の年配者は遠山家を殿様と呼んでいました。

高森山は山全体が露出した花崗岩の巨岩で出来ていて、急峻な崖と東側を流れる木曽川によって守られ、現在の中津川市一帯を一望できる要害の地でした。

高森山は地元では城山と呼ばれ、私が子供の頃は、チャンバラごっこをしたり、紫水晶等の鉱物を拾い集める等、近所の悪ガキ達の絶好の遊び場でした。

苗木城はそうした巨岩を削って造られた典型的な戦国時代の山城であり、1981年(昭和56年)国の史跡名勝天然記念物、2003年(平成16年)飛騨・美濃さくら三十三選、2017年(平成29年)続日本100名城に指定・選定されました。

苗木城址の紹介ページへのリンク

岐阜県中津川市 観光課

岐阜県中津川市 苗木遠山史料館

中津川観光協会

岐阜の旅ガイド(岐阜県観光連盟)

NHKI名古屋放送局

本ブログをお読み頂く際にお願いしたい事項

「本ブログをお読み頂く際のお願い」をお読みください。

下のバナーをポチッとして頂き、100万以上の日本語ブログが集まる「日本ブログ村」を訪問して頂ければ大変ありがたいです。

コメント