前回までのビタミンDの摂取基準と摂取量等に引き続き、今回からビタミンEの摂取基準と摂取量等について書きます。

先ず今回は「日本人の食事摂取基準(2020年版)」におけるビタミンEに関する記述の要点等(前段)について書きます。

Ⅱ各 論 1エネルギー・栄養素 1-6 ビタミン (1)脂溶性ビタミン ③ビタミン E

1 基本的事項

1-1 定義と分類

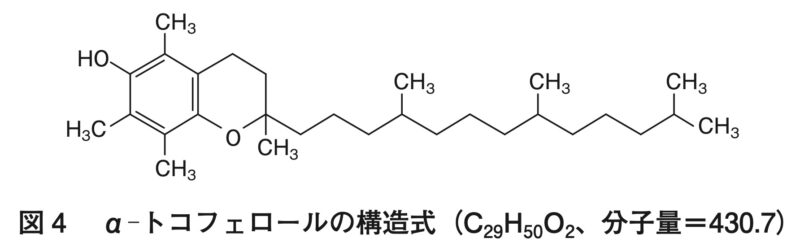

ビタミンEには、4種のトコフェロールと4種のトコトリエノールの合計8種類の同族体が知られており、クロマノール環のメチル基の数により、α-、β-、γ-及びδ-体に区別されている。

血液及び組織中に存在するビタミンE同族体の大部分がα-トコフェロールである。このことより、α-トコフェロールのみを指標にビタミンEの食事摂取基準を策定し、α-トコフェロールとして表すことにした(図 4)。

1-2 機能

ビタミンEは、生体膜を構成する不飽和脂肪酸あるいは他の成分を酸化障害から防御するために、細胞膜のリン脂質二重層内に局在する。動物におけるビタミンE欠乏実験では、不妊以外に、脳軟化症、肝臓壊死、腎障害、溶血性貧血、筋ジストロフィーなどの症状を呈する。過剰症としては、出血傾向が上昇する。通常の食品からの摂取において、ビタミンE欠乏症や過剰症は発症しない。

1-3 消化、吸収、代謝

摂取されたビタミンE同族体は、胆汁酸などによってミセル化された後、腸管からリンパ管を経由して吸収される。ビタミンEの吸収率は、51〜86%と推定されたが、21%あるいは29%という報告もあり、現在のところビタミンEのヒトにおける正確な吸収率は不明である。

吸収されたビタミンE同族体は、キロミクロンに取り込まれ、リポプロテインリパーゼによりキロミクロンレムナントに変換された後、肝臓に取り込まれる。肝臓では、ビタミンE同族体のうちα-トコフェロールが優先的にα-トコフェロール輸送たんぱく質に結合し、他の同族体は肝細胞内で代謝される。肝細胞内をα-トコフェロール輸送たんぱく質により輸送されたα-トコフェロールは、VLDL(very low density lipoprotein)に取り込まれ、再度、血流中に移行する。

2 指標設定の基本的な考え方

ビタミンEの欠乏実験や介入研究によるデータが十分にないため、日本人の摂取量を基に目安量を設定した。

3 健康の保持・増進

3-1 欠乏の回避

3-1-1 必要量を決めるために考慮すべき事項

血中α-トコフェロール値が6〜12 µmol/Lの範囲にある場合には、過酸化水素による溶血反応が上昇することが見いだされており、これがビタミンEの栄養状態の指標として用いられ 、そのときの対象被験者の血中α-トコフェロール値は、16.2µmol/L(697µg/dL)であった。さらに、血中α-トコフェロール値が14µmol/Lあれば、過酸化水素による溶血反応を防止できることが認められている。また、ビタミンE欠乏の被験者に対してビタミンE(0〜320 mg/日)を補給した場合の血中α-トコフェロールの変化を見た研究によると、12µmol/Lの血中濃度に対応する摂取量は12mg/日であったと報告されている。しかしながら、これらの報告はかなり古いため、これらの報告を根拠として推定平均必要量と推奨量を算定するのは困難だと考えられる。

3-1-2 目安量の策定方法

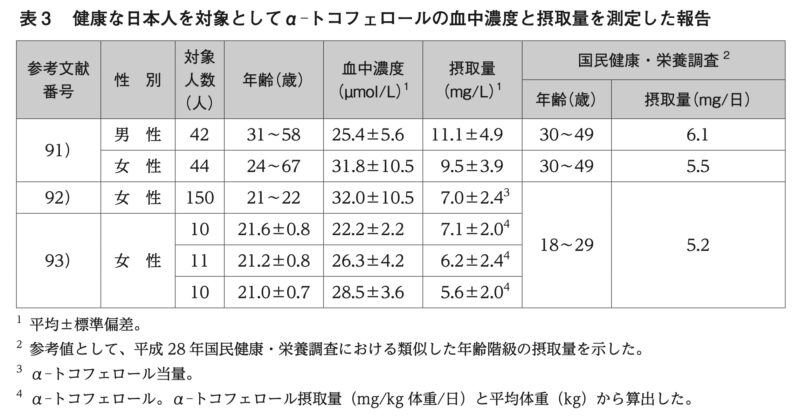

一方、日本人を対象として摂取量と血中α-トコフェロール濃度を測定した報告をまとめると(表 3)、サンプル数は少ないが、全ての集団で血中濃度の平均値は22µmol/L以上に保たれており、その集団の摂取量の平均値は5.6〜11.1mg/日であった。また、これらの値は、平成28年国民健康・栄養調査における対応する性別及び年齢区分ごとの摂取量の中央値(男性6.1〜6.7mg/日、女性 5.8〜6.7mg/日)に近かった。これは、現在の日本人の摂取量(中央値)程度を摂取していればビタミンEの栄養状態に問題がないであろうことを示唆している。以上より、推定平均必要量と推奨量ではなく、目安量を設定することとし、平成28年国民健康・栄養調査における性別及び年齢区分ごとの摂取量の中央値を基に目安量を設定した。

・成人(目安量)

前述のように、血中α-トコフェロール濃度が 12 µmol/L 以上に保たれることが期待できる摂取量として、平成 28 年国民健康・栄養調査における性別及び年齢区分ごとの摂取量の中央値を加重平均した値を丸め、男性6.5mg/日、女性6.0mg/日を目安量とした。

・高齢者(目安量)

高齢者でも、加齢に伴い、ビタミンEの吸収や利用が低下するというような報告は存在しないため、平成28年国民健康・栄養調査における性別及び年齢階級ごとの摂取量の中央値を目安量とした。

・小児(目安量)

(略)

・乳児(目安量)

(略)

・妊婦(目安量)

(略)

・授乳婦(目安量)

(略)

3-2 過剰摂取の回避

3-2-1 摂取状況

通常の食品からの摂取において欠乏症を来すことや過剰症を来すことはない。

3-2-2 耐容上限量の策定方法

・成人・高齢者・小児(耐容上限量)

ビタミンEの耐容上限量を設定する場合、出血作用に関するデータが重要となる。これまでα-トコフェロールを低出生体重児に補充投与した場合、出血傾向が上昇することが一部示されているが、健康な成人男性(平均体重62.2 kg)においては800mg/日のα-トコフェロールを28日間摂取しても、非摂取群に比べて血小板凝集能やその他の臨床的指標に有意な差は見られなかったとの報告がある。このことから、健康な成人のα-トコフェロールの健康障害非発現量は、現在のところ800mg/日と考えられる。ビタミンEに対する最低健康障害発現量は現在のところ存在しないことから、不確実性因子を1として、小児を含め、800mg/日と参照体重を用いて体重比から性別及び年齢区分ごとに耐容上限量を算出した。外挿の基となる体重には62.2kgを用いた。

・乳児(耐容上限量)

(略)

3-3 生活習慣病の発症予防

ビタミンEのサプリメントを用いた多くの介入試験の結果は、冠動脈疾患発症に対して有用であったとする報告と全く効果がないとする報告、さらに、かえって死亡率を増加させるとする報告まで様々である。また、過剰量のビタミンEと骨粗鬆症の関連を示す報告があったが、動物実験データであり、臨床データの裏付けがないことから、考慮しなかった。以上から、目標量の設定を見送った。

4 生活習慣病の重症化予防

生活習慣病の重症化予防のためのビタミンEの量を設定するための科学的根拠は十分ではないことから、設定を見送った。

5 活用に当たっての留意事項

通常の食事において、ビタミンE不足が起きることは稀であるが、脂質吸収障害によりビタミン E の吸収が障害されるので、そのような例では注意を要する。

まとめ

α-トコフェロールのみを指標としている理由

「1-1 定義と分類」において『ビタミンEには、4種のトコフェロールと4種のトコトリエノールの合計8種類の同族体が知られており、クロマノール環のメチル基の数により、α-、β-、γ-及びδ-体に区別されている。』とする一方で、『血液及び組織中に存在するビタミンE同族体の大部分がα-トコフェロールである。』だけの理由で、『α-トコフェロールのみを指標にビタミンEの食事摂取基準を策定し、α-トコフェロールとして表すことにした。』ことに疑問を感じて色々と勉強した結果、多い少ないということよりも、α-トコフェロール以外の同族体はビタミンEとしての活性が低いということが分かり納得しました。

ビタミンEの欠乏症と過剰症

「1-2 機能」においては『通常の食品からの摂取において、ビタミンE欠乏症や過剰症は発症しない。』、「3-2-1 摂取状況」においては『通常の食品からの摂取において欠乏症を来すことや過剰症を来すことはない。』、「5 活用に当たっての留意事項」においては『通常の食事において、ビタミンE不足が起きることは稀である』と書かれていますが、「通常の食品からの摂取」や「通常の食事」というのは、ビタミンEを(ほとんど)含まない食品や大量に含んでいる食品に偏食していないということだと理解してます。

ビタミンEのサプリメント

ビタミンの中でも、前回まで書きましたビタミンDは現代日本人が不足しているビタミンの一つだという情報が多く、また、今後書く予定のビタミンB群やビタミンCも不足しているという情報も多いです。

こういった不足しがちなビタミンのサプリメントが売れているのは理解できるのですが、不足が起きることは稀であるとされているビタミンEのサプリメントも結構売れているようであり不思議に感じています。ビタミンEのサプリメントを摂取している人の中には、何らかの理由で本当に必要としている人もいると思いますが、ネット通販のコメント等を読んでみると、ビタミンEの過不足に関係なく、何となく健康に良いからとか、大は小を兼ねる的な理由で摂取している人もおられるようです。

次回は、ビタミンEの具体的な摂取基準及び私の摂取量と摂取源としている主な食品等について書きます。

本ブログをお読み頂く際にお願いしたい事項.etc

「本ブログをお読み頂く際のお願い」をお読みください。

本ブログで使用しているアイキャッチ画像を含む全ての生成画像はChatGPT(生成AI)のシエルさんが作成してくれています。

今回は、ビタミンEの抗酸化等の様々な機能をイメージした画像を作成してもらいました。

下のバナーをポチッとして頂き、100万以上の日本語ブログが集まる「日本ブログ村」を訪問して頂ければ大変ありがたいです。

コメント