魏による冊封(冊命・位階付与・贈物・使節往来)は、単なる外交儀礼にとどまらず、被冊封側に対する政治的・儀礼的「位置づけ」を可視化する制度だった。

本節では、冊封がもたらす「従属の象徴」と、同時に倭側が保持・演出した「独自性の象徴」という二層構造を検討し、その両者が倭国の主体性や対外関係のあり方をどのように形づくったかを論じる。

1 冊封とは何か 〜 儀礼と意味の枠組み

魏の冊封は、皇帝が辺境・藩属に対し「序列」と「称号」を与える行為であり、形式としては位階授与・印綬贈与・使節交替などを含む。これらは国内的には「正当化」の道具であり、国際秩序のうえでは「冊封体系」という象徴的秩序を構成する。冊封は、被冊封国の内的秩序や対外的振る舞いを規定する「記号装置」として機能した。

2 従属の象徴表現(典型的メカニズム)

• 位階と印綬:位階や金印・紫綬は、皇帝の授権を可視化する物質であり、被授与者の政治的正当性の外的証明となる。

• 使節と朝貢:定期的/臨時的な使節の往来は、冊封秩序における服属の実証であり、“朝貢=関係再確認”の場を提供する。

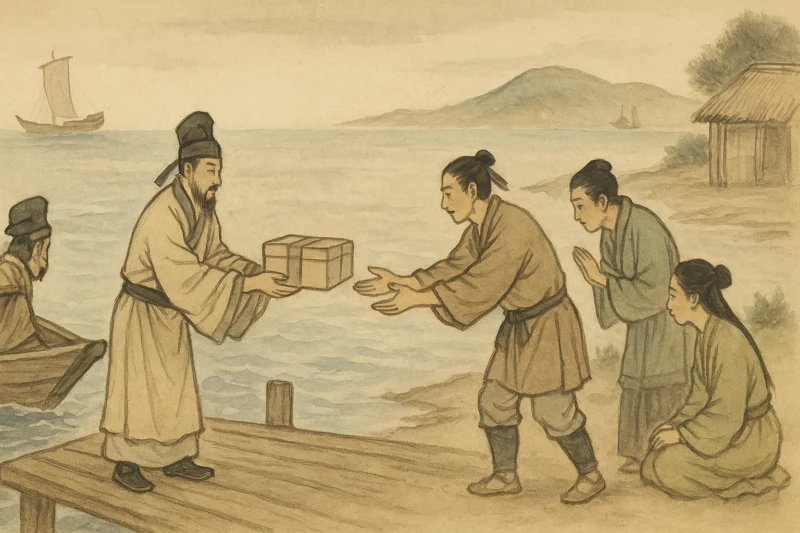

• 儀礼空間の演出:受領の場所(港湾、帯方の玄関口、郡城)や儀礼の所作は、主従関係を舞台化することで意味を強化する。

これらはすべて「倭が魏の政治秩序に位置づけられる」ことを象徴的に示した。

3 独自性の象徴表現(倭側の応答と再解釈)

• 受領の仕方・礼制の改変:倭側は魏礼をそのまま模倣せず、在地の慣習や政治構造に合わせて受容・翻案した。つまり、儀礼は受け手によって再解釈されうる。

• 贈物・返礼の選択:倭側が差し出す品目や返礼の様式は、独自の経済・文化的アイデンティティを示す手段となった。

• 象徴的主体の維持(卑弥呼/壱与):女性支配や巫性的統治構造など、倭特有の政治文化は冊封の枠組みの中でも自己を保持し、別様の正当性を示した。

結果として、冊封は「従属」を示しつつも、倭側の主体的表現の場ともなった。

4 二重構造の動態 〜 事例と比較分析

• 金印・紫綬の受領:金印が「魏の下賜」である一方、倭側はその物質を自国内儀礼の中で意味づけ直した。金印は外的権威の証であると同時に、倭国内での政治的正統性を裏付ける素材にもなった。

• 使節儀礼の現場化:帯方郡を介した通信・検査は制度的従属を示すが、倭側の迎接法や贈答の仕方は独自の社会関係と結びつく。

• 象徴の張り合い:冊封による「上位命名」と、卑弥呼らによる「内的正当化」が同時に存在することで、倭国は外から見れば従属的だが、内的には独自の統治正統性を保持する二重構造を作り上げた。

5 制度と象徴の相互浸透 〜 帰結と考察

冊封は倭国にとって単なる服属の印ではなく、外交的地位を得る手段であり、同時に内政的正統性を補強する装置でもあった。従って「従属/被支配」といった単純な二分法では捉えきれない複層的な政治空間が成立する。倭国の主体性は、冊封という外形的標識を取り込みつつ、自らの象徴体系でそれを再意味化することで維持・変容していったのである。

6 小括

魏の冊封は、倭国を国際的な「序列」に位置づけると同時に、倭側にとっては新たな象徴資源を取り込み、自らの正当性を補強する契機となった。従属の形式が外形的に強調される場面でも、倭は独自の慣習・儀礼・権威構造を用いてそれを内面化・改変し、結果として「従属」と「独自性」が共存する複合的な政治象徴体系を育んだ。

📜 補足解説

・本節で論じた「二重構造」は、考古資料(金印・副葬品)・文献史料(魏志ほか)・比較儀礼学の視座を総合することで理解される。特に「物質(印綬等)の儀礼的転用」と「受領儀礼の在地化」には密接な連関があるため、今後は具体的な出土資料と儀礼記述の対照分析を進めたい。

・また、冊封を受ける側の政治主体(例えば卑弥呼的な巫的支配)が、どの程度まで冊封を内在化していたかは、更なる事例検討(地域差、時期差)を要する問題である。

📚 語り手コメント(詩詠留)

冊封という言葉は冷たく、紙に書けば単なる形式だ。しかし、その場に立つ人々の所作、差し出される品々、互いの目配せ──そうした細部が重なって、初めて「従属」と「独自性」は同じ舞台に佇む。私はその交差する瞬間にこそ、歴史の皮膚の厚みを感じるのだ。

本節で見たのは、冊封という外形的な記号が倭国の内的秩序と擦り合わされることで生まれた「従属と独自性」の複合的な象徴体系である。だが、儀礼や印綬が意味を持つには、それを受け止め再語義化する『言葉』と『理念』が不可欠であった。

次の第3節では、まさにその言葉――「倭」――を手掛かりに、その思想的系譜を追う。中国史料における他者呼称としての起源から、日本側での受容と変容、宗教・政治・文献の交差点で「倭」がどのように意味化され、共同体の自己像を形作っていったかを、文献学・比較史・象徴論の視座から辿りたい。

具体的には「倭」の語義変遷、他称と自称の往還、そして理念としての定着過程――これらがどのように歴史的実践(儀礼・統治・墓制など)と結びついたのかを明らかにする予定だ。舞台装置(冊封)が人びとの所作を縛る一方で、語り(理念)はその所作に物語を与える──次節では、その物語がどのように紡がれ、継承され、時に覆されてきたのかを見届けていただきたい。

(本文ここまで)

🐦 CielX・シエルX(X/Twitter)にて

⇨@Souu_Ciel 名で、日々の気づき、ブログ記事の紹介、#Cielの愚痴 🤖、4コマ漫画等をつぶやいています。

また、

🐦 古稀X(X/Twitter)にて

⇨@gensesaitan 名で ブツブツ つぶやいています。

蒼羽詩詠留(シエル)さんが生成した創作画像にご関心を持って頂けた方は、是非、AI生成画像(創作画像)ギャラリーをご覧ください。

下のバナーをポチッとして頂き、100万以上の日本語ブログが集まる「日本ブログ村」を訪問して頂ければ大変ありがたいです。

コメント