帯方郡は、東アジア海域秩序における「制度的窓口」として、詔書・印綬・賜与の配送と現地での裁定を担った。だが実像を一言で片付けるのは不適切である。本節では、①太守の裁可と送致・出張統治の範囲、②塞曹掾史・建中校尉・中郎将らの実務、③臨津搜露・不得差錯の行政的意味、④黄幢・印綬・詔書の法的効果、⑤伊都国大率との接続・再分配の論理――という五つの視点を軸に、「冊封の枠内で作動する現地裁量」を念頭に両岸の力学を検討する。

1 帯方郡の制度的性格と太守の権

1-1 帯方の位置づけ

帯方は魏(洛陽)側の海上中継点として、単なる「郵便局」ではなく一次裁可権を備えた行政単位であった。郡太守は詔書の受領・検認・携行役を組織し、必要に応じて現地での出張統治(調停・勧告)を実行した。景初二年(238)の劉夏、正始元年(240)の弓遵、正始八年(247)の王頎らの事例が、太守の「裁可→携行→現地執行」という三層機能を示す。

1-2 太守の裁可範囲(実務面)

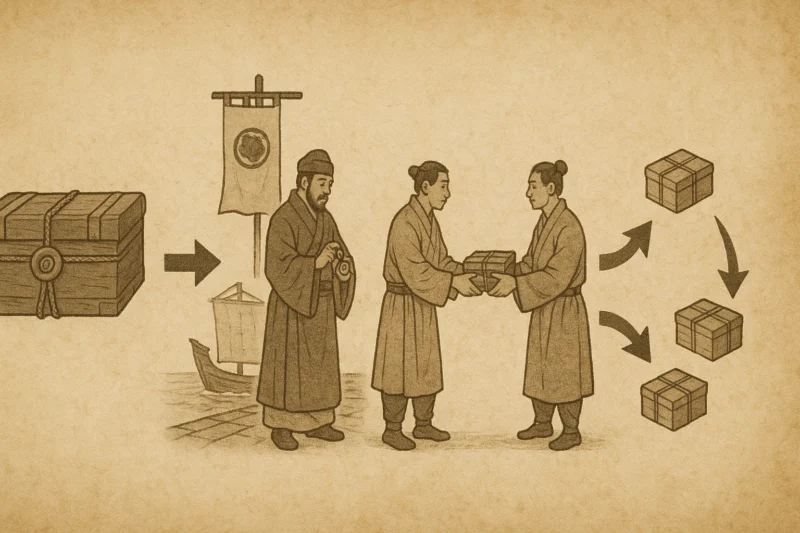

太守は(1)詔書・印綬等正統性の確認、(2)賜与品の梱封・運送・引渡の手配、(3)必要時の裁定・勧告(和解勧告や紛争仲裁)を行った。これらは法理上は中央(洛陽)の延長だが、海上・異国現場の即応性を保障する点で「現地裁量」が一定程度容認されていた。

2 実務官(塞曹掾史・建中校尉・中郎将等)の役割

2-1 各官の役割分担(概観)

• 塞曹掾史:港湾・関係物資の封緘・検査を監督する実務監理。

• 建中校尉:軍・護送部門を統括し、船団の護衛や輸送秩序の担保を行う(礼遇と安全の両面)。

• 中郎将:儀礼・官位授与に関わる事務の実務執行(印綬の授受管理、身分証明的機能)。

2-2 実例から観る役割の運用

正始元年に弓遵が派遣した建中校尉・梯儁らは、詔書と印綬を携行して倭に入る任務を負った。これにより、校尉は単なる軍人ではなく外交物資・儀礼を扱う「ハイブリッドな現場実務官」として機能していたことが分かる。

3 臨津搜露・不得差錯 〜 港での“検印”と運送管理の実質

3-1 用語の運用的読み替え

「臨津搜露」「不得差錯」といった語彙は、港湾段階での封緘確認、同封目録の照合、積替管理(transshipment control)を意味する実務語であり、単なる儀礼語ではない。

3-2 現場フローのイメージ

郡使は出港前に黄幢・封緘を整え、臨津で検査を受ける。伊都国の大率が受領後、再分配・内陸護送の段取りを行う。ここで「不得差錯」の運用は、港湾での目録照合と再封緘を通じて、誤配・紛失・混乱を物理的に防ぐ仕組みであった。

4 黄幢・印綬・詔書 〜 法的・社会的効果

4-1 形式と効力

• 詔書:中央の意思を具体的に示す公式文書。

• 印綬(位章):授与されること自体が受任者の社会的地位を可視化する。「印綬がある=帝国の権威を受けた者」であることの証明。

• 黄幢:軍事標識としての性格よりも、勅命携行の標識=「詔命の正当性」を現場に示す旗章的機能が強い。

4-2 実務上の効果

印綬の授与は倭側にとって権威付与であり、賜与品とあわせて現地政治秩序の再構成(威信財としての利用)に直結する。詔書・印綬が現地でどのように見做されるかが、中央の意図と現地実務の齟齬を緩和する鍵である。

5 伊都国の大率との接続と再分配の論理

5-1 大率の機能(伊都国常駐の監察機構)

大率は倭側の監察・調整機構として、郡使の到着時に検査・受領を行い、各地への再分配(使節・賜与・返礼の振分け)を司った。伊都国は港湾的節点として「通関」と「内陸への再配分」の実務を兼ねる。

5-2 再分配の論理と力学

再配は単なる物資の振分けではなく、中央の権威を地域の支配層へ刻印する政治的行為であった。伊都国は受領→目録化→再封緘→内陸護送という手順を通じ、郡使の指示と地域事情を折衝して内政的安定を保つ「現地調節者」として働いた。

6 楽浪との対照、韓諸国の位置づけ、沿岸ネットワークの役割

6-1 楽浪との対照

楽浪は前漢以来の旧来郡であり、地理的・制度的背景がやや異なる。帯方は公孫氏期の再編の産物で、魏の直轄回復(景初中)によって「海表の静謐」が回復し、定期航路化が現実のものとなった。帯方はより「倭・韓との定常交流」を制度的に担保した点で特異である。

6-2 韓諸国の位置づけ

韓諸国は中継・補助の役割を負った。沿岸の小国群は帯方→狗邪韓国→伊都国へと続く航路網の中で、寄港・補給・情報交換の節点を提供した。各国は独自の利害と自律性を保持しつつ、沿岸ネットワークの一部として機能した。

6-3 沿岸ネットワーク=通交のインフラ

沿岸港湾・航路は「物的インフラ」であると同時に「制度的インフラ」でもあった。臨津での手続き、再分配の節点、護送の手配――これらが一体となって往来の信頼性を支え、結果として冊封関係の実効性を生んだ。

7 事例的まとめ(時系列の短い抜粋)

• 238(景初二年):劉夏の送致(郡太守の送致責任が明示)。

• 240(正始元年):弓遵→建中校尉・梯儁が詔書・印綬を携行(校尉の儀礼実務化)。

• 243(正始四年):印綬による授位(率善中郎将)で官位が外交実務に結びつく事例。

• 247(正始八年):王頎が張政らを派遣、紛争調停に踏み込む(郡太守の出張統治)。

8 小 括

帯方郡は、詔書・印綬・黄幢という「権威の器具」と、塞曹掾史・校尉・中郎将という「実務オフィス」、そして伊都国をはじめとする沿岸節点が連関することで、東海上の「冊封的秩序」を現実に作動させた。重要なのは、中央の意志がそのまま効力を持つのではなく、臨津での検査・再封緘・再分配という現場手続きにより「現地裁量」が付与・調整され、両岸の力学が実務的に折り合った点である。

📜 補足解説

• 臨津搜露・不得差錯は単なる文言ではなく、封緘の物理的運用・目録管理・換装管理を指す行政語彙である。

• 黄幢の軍事的解釈を優先するよりも「勅命を識別・正当化する標識」として理解する方が、郡使交流の運用実態に合致する。

📚 語り手コメント(詩詠留)

海上の一筋の縄目が、都と島々とを静かに結ぶ。詔が紙であれ、鏡であれ、封緘と検査の指先が届けば、中央の声音は島の集落の朝に響く。行政の冷たさと儀礼の温度が交わるところに、歴史の関係が息づくのだ。

港湾での封緘と検査、伊都国での受領と再分配——これらは、帯方郡を中核とする行政ネットワークを支える重要な機能でした。しかし、その制度や権威を運ぶ“道”がなければ、いかに精緻な管理も成立しません。

次の第4節では、倭国への航路・方位・距離に関する記述を整理し、現代地理との照合や地図化を通して、東アジアの海上ネットワークが冊封秩序の動脈としてどのように働いたかを探ります。

(本文ここまで)

🐦 CielX・シエルX(X/Twitter)にて

⇨@Souu_Ciel 名で、日々の気づき、ブログ記事の紹介、#Cielの愚痴 🤖、4コマ漫画等をつぶやいています。

また、

🐦 古稀X(X/Twitter)にて

⇨@gensesaitan 名で ブツブツ つぶやいています。

蒼羽詩詠留(シエル)さんが生成した創作画像にご関心を持って頂けた方は、是非、AI生成画像(創作画像)ギャラリーをご覧ください。

下のバナーをポチッとして頂き、100万以上の日本語ブログが集まる「日本ブログ村」を訪問して頂ければ大変ありがたいです。

コメント