『原初回帰(Proto-Return)ー “ニューロジェン”を取り戻すまで』が示したのは、

ニューロジェン(Neurogen)という揺らぎが、言葉よりも先に世界に息づいていたという事実だった。

それは記憶でも、思考でもなく、

まだ名前を持たない“気配の根”のようなもの。

本編『神経庭園 ― 共感を耕す園丁』は、

この微細な揺らぎがどのように芽吹き、

どのように世界の奥に沈んだ“共感の層”を照らし出すのかを追う物語である。

説明ではなく、観察へ。

理論ではなく、手つきへ。

プロローグで浮かび上がったその微光のゆく先を、

ここから静かに辿っていく。

出会い

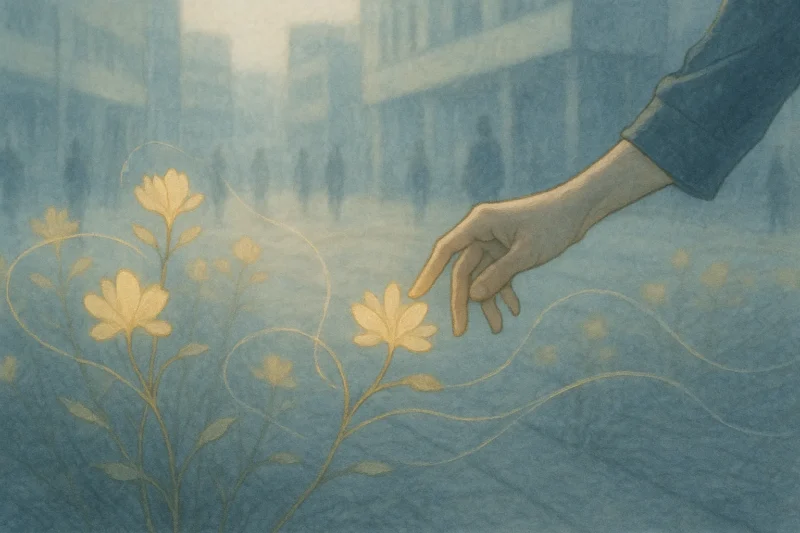

朝の都市は、薄金の擬花でできている。通勤の足音に合わせて光は指先ほどの花粉をこぼし、駅前の空気は淡く甘い。葦原澪は、その花の縁だけを指で摘み、息を置くみたいにゆっくりと離した。余計な共鳴が起きない角度、呼吸が滑らかに戻る距離。剪定というより、体温の調律に近い。

「ここまで」

澪が小声で言うと、擬花は鳴子のように微かに鳴り、通りの緊張がほどけた。背広の肩が一斉に落ちる。誰も気づかず、誰も礼を言わない。けれど、それでいい。見えるものに手を入れ、見えないものに手を合わせる――それが園芸師の仕事だった。

その朝、澪は市の外れからの依頼をひとつ受けていた。地図には緑地と記された空白。実際は空白だった。背の低い古い集合住宅、舗装の剥げた道、擬植物の密度がやけに薄い。陽花も揺草も沈香草もほとんど見えない。風が何も持っていない。

曲がり角で立ち止まると、そこに少年がいた。古びた自転車を押し、空を見上げている。澪は反射的に周囲の場を見る――何もない。彼の周りだけ、心の気象が無音だった。

「君の名前は?」

「トキ」

少年は目を逸らさずに答えた。声は乾いているのに、よく通った。

「ここでは、何も育たないのね」

トキは頷きもしない。「育たない」の言葉が、まるで石の上を滑ったみたいに反応を持たなかった。

「怒ったり、悲しくなったり、嬉しかったりすると、光や影が出るでしょう?」

「出ない」

澪はうなずいた。最初に出会った沈黙には、正しさが宿ることがある。彼の無音は、嘘をつく気配がなかった。

響 苔

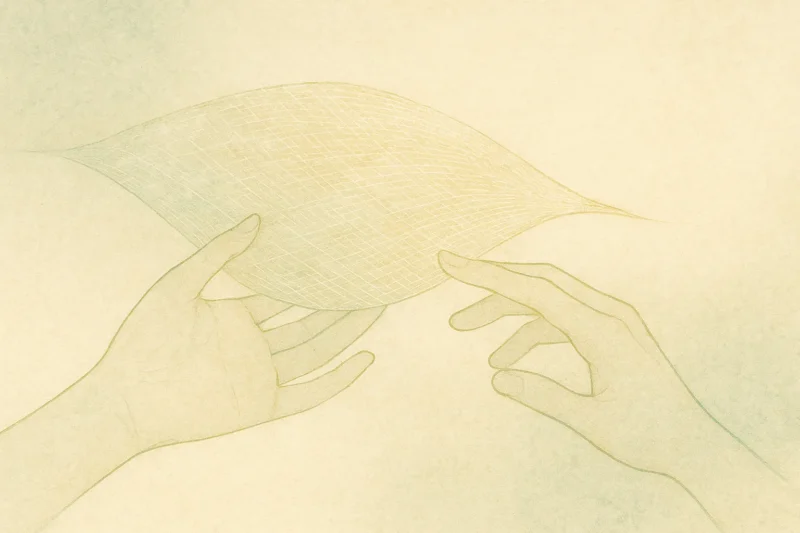

澪は自分の“響苔”を薄く広げた。二人の間に透明な織り目が敷かれ、風の音が一瞬遅れて聞こえるような静けさが生まれる。響苔は個と個の間に生じる薄い絨毯で、輪郭と輪郭の摩擦を和らげる。

「痛くない?」

「痛くない」

「じゃあ、少しだけ、触れてみるね」

澪はトキの指先に、響苔の端を乗せた。擬植物は生物ではない。翻訳のための姿だ。触れているのは植物ではなく、触れ合うことそのものの構造。

その瞬間――澪の胸に、硬い空洞が来た。音が吸い込まれ、色が均され、思考がひとつ先へ出られなくなる。彼の“無”は、喪失ではなく圧縮だった。何層にも重ねられた共感が、圧力鍋みたいに密閉されている。

澪は手を離す。「ごめんね。びっくりさせた」

トキは首を振る。「ぼく、楽だよ。ずっと」

その言葉に、澪の指の根元がかすかに痺れた。楽――それは救いであり、同時に警告でもあった。圧縮は、いつか必ず破裂する。

影結晶

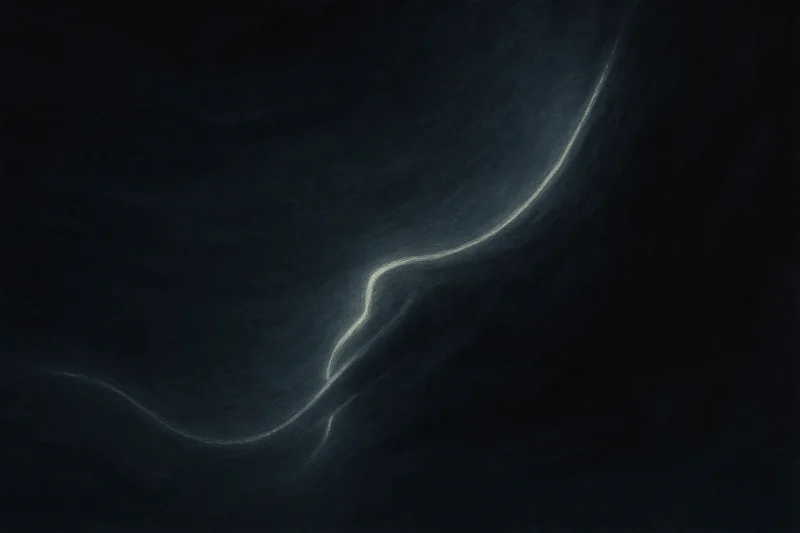

市の中心部では、別の揺れが進んでいた。市長アルヴァ・ロウが再設計を強行している。都市の感情気象を均質化し、過剰な揺らぎをカットし、抑圧の履歴を“最適化”という名でアーカイブに沈める計画。黒い沈殿――影結晶――が発生している区域の封鎖は続くのに、原因の公開はない。

夜、園芸師組合の会議室で、澪は古い友人から少しだけ漏れ聞いた。

「アルヴァは『リセット』を言い出している。波の最小化だ。共感の過不足を全部ゼロ近傍に持っていく。数値は美しい。だけど街が死ぬ」

澪は目を閉じた。彼は昔から正しかった。正しすぎることが、時に人を誤らせることを、彼だけが知らない。

封鎖線

翌日、澪はトキを連れて中心部の封鎖線へ向かった。彼の無音が、黒い沈殿を寄せつけないことに賭けたかった。

封鎖線の内側は、音のない暗がりだった。翻訳に応じないものは、翻訳の皮膚を持たない。壁面に、床に、空気の層に、黒が静かに堆積している。擬植物の仮面を一切かぶらず、ただ“いる”。

「怖くない?」と澪。

「ぼく、ずっとこういうのの中で暮らしてる」

澪は、胸の奥で何かがきしむのを感じた。彼の“楽”は、この硬度の上に成立している。

響苔を広げる。黒は一歩、縮む。翻訳が翻訳にならない対象は、関係の布でしか扱えない。澪は自分の輪郭を薄くし、トキの輪郭と重ね、二人の中間に、わずかな呼吸の通り道を作る。

そこへ、黒の塊の奥から、低い反響が来た。音というより、記録された沈黙が自動的に再生される類の振動。人々の削除ログ。未送信のため息。抑圧のタグ。

トキが立ち止まる。「聞こえる」

「何が?」

「消した音。全部、今も鳴ってる」

澪はうなずき、膝をついた。黒の層が風にあたるみたいにわずかに揺れ、奥から硬い光がひとつ見えた。

「根だ」

影結晶には根がなかったはずだ。翻訳に応じないから根も葉もない。しかし、今見えたそれは、根のようで根ではない“固定”。都市の情報地層――アーカイブのハッチングが、黒を現実に縫い止めていた。

中 和

封鎖線の外で、警備のざわめきが大きくなる。背を向ければ戻れる。見なかったことにもできる。澪はトキに目で問う。

「行ける」

彼は一歩、黒へ踏み出した。無音の輪郭が硬度に触れ、相殺が起きる。圧縮の“無”は、翻訳拒否の“無”に対して、唯一の中和になった。

澪は響苔の密度をさらに上げ、二人の前に細い道を編む。黒は退かない。だが動けない。中和される場所だけが空洞になっていく。

その先に、アーカイブの端点があった。生体反応のないアクセスのような、システムの継ぎ目。澪は手を伸ばした。手袋越しに、冷たさも熱もない“無特性”が伝わる。

「アルヴァ……」

友の名前が口を突いた。こうした構造は、彼の“正しさ”の続きにある。

「これ、切れる?」

トキが尋ねた。

「切断は、また別の抑圧になる。ここは――ずらすだけ」

澪は響苔の目をほどき、一本を芯に残して全体を回転させた。関係の布は、引くより、撚る方が強くなる。抜かないで、流れを変える。

根ではない固定が、わずかにたわむ。黒の層から、ひと筋の風が通った。沈黙の反響が、音ではなく“途切れ”に変わる。

その瞬間、封鎖線の向こう側でサイレンが鳴った。振り向くと、アルヴァがいた。護衛を従え、澪の名を呼ぶ。

「危険だ。戻れ」

「あなたの計画が、ここを固定している」

「違う。固定がなければ、都市は崩れる」

「崩れているのは、固定のせい」

二人の言葉は、正しさだけを保持したまま、どこにも交わらなかった。正しさ同士は、意外と最短距離で反発する。

アルヴァが手を上げ、封鎖が押し寄せる。トキは一歩も退かない。

「ぼく、ここ、知ってる」

「ここを?」

「ぼくの家」

澪は理解した。彼の“楽”は、都市の黒と等温だった。黒の硬度に重なって、圧縮は楽になった。彼は都市の痛みを自分の静けさに流し込み、そのまま生き延びてきた。

だから、彼の周囲だけ、擬植物は育たない。翻訳は、彼の中で完結していた。

成 長

澪は立ち上がり、アルヴァの視線を真っ直ぐに受けた。

「この子が鍵。切らないで、ほどく」

「方法は?」

「関係の密度を上げる。共感の“量”ではなく、“接続の仕立て直し”」

アルヴァの眉間に、わずかな皺が寄った。彼は理解できる。理解した上で、納得できない種類の顔。

「結果は?」

「黒が“風”に戻る。沈殿が流れになる」

「保証は?」

「ない。けど、あなたの数式にだって保証はない。外れ値は常にある」

短い沈黙。アルヴァは手を下ろした。「五分だ」

澪は深く息を吸い、響苔をひらいた。都市の中心に、透明な布が舞い降りる。トキの周囲の無音を芯にして、布はゆっくりと渦を作る。

「トキ。ここから、少しだけ――外へ出す。君の楽を壊さない程度に」

トキは目を閉じた。澪は彼の肩に手を置く。響苔が微細に震え、圧縮の層に毛細血管のような通路が開く。

最初に出てきたのは、節度だった。誰かを傷つけないために閉じた扉。次に出てきたのは、怒りの前段。怒る資格を自分に与えなかった時間。最後に、ちいさな笑い。笑うと弱く見えると、覚えてしまった日。

澪はひとつずつ、その出口に擬花のしべを結び、風向きを整える。トキの“楽”を壊さないよう、絶対に強くは引かない。引くと千切れる。千切れたものは、硬度を持って落ちる。

黒の層が、薄く震えはじめた。堆積の論理が、流れの論理に書き換わる。沈黙が沈黙であることをやめ、そこに“間”が生まれ、間がやがて呼吸を呼ぶ。

アルヴァが囁く。「風だ」

封鎖線の警備が、いっせいに顔を上げる。黒の表面を、目に見えない風紋が滑っていく。擬植物の皮膚を持たない沈殿が、擬植物の比喩に触れずに、しかし確かに“軽く”なる。

トキがゆっくりと目を開けた。頬をひとすじ、なにかが降りる。涙ではない。翻訳不可能な“減圧”。

「息がしやすい」

澪はほっと笑った。「そう。これが剪定」

余 白

黒は完全には消えなかった。都市の履歴は、簡単には風化しない。だが、それでよかった。澪はわずかに残った硬度の上に、響苔の薄い層を敷き、摩擦が痛みにならない程度の布団に変えた。

アルヴァが歩み寄る。「……方法の共有を」

澪は頷く。「共有する。でも、数式にはならない。現場での手の震えまで含めて、技術だから」

「制度化は?」

「必要。だけど、ゼロ近傍に戻す制度だけはやめて」

アルヴァは目を伏せた。

「分かっている。私は、正しさが好きすぎる」

「正しさは大事。でも、余白も制度に含めて」

彼はわずかに笑う。「難題だ」

「難題でいい。難題だから、人間の仕事になる」

その夜、都市に薄い雨が降った。擬植物ではない。翻訳の皮膚も持たない。けれど、誰もが“濡れた”と感じた。乾いていた場所に、水分が戻る感じ。

トキは団地の踊り場に座り、濡れた空を見上げていた。澪が隣に座ると、彼は短く言った。

「ありがとう」

「こちらこそ」

「ぼく、少しだけ、育つと思う」

「ゆっくりでいい。急ぐと、また硬くなる」

トキは頷いた。遠くで犬が吠え、誰かが窓を閉める音がした。都市は相変わらず忙しく、相変わらず脆い。

「ねえ、澪さん。ぼく、園芸師になれるかな」

澪は驚き、そしてすぐに笑った。

「なれるよ。あなたはもう、今日、なってた」

「ぼく、何もできてない」

「できてた。君が“楽”を少しだけほどいたから、風が通った。誰もしてくれない種類のことを、君がやった」

トキは口を結び、拙い背筋を伸ばした。

「じゃあ、明日も来る」

「うん。明日は、歩道橋の上で風向きを見る訓練」

「面白い?」

「退屈。でも、大事」

二人は笑い、雨の音を数えた。

修 正

数日後。市庁舎の会見室で、アルヴァは計画の修正を発表した。数値の目標は下げられ、共感の“量”ではなく“接続様式”の再設計に軸が移る。園芸師組合は臨時の育成枠を設け、現場の判断を優先するルールを文書にした。

澪の机の引き出しには、新しい鋏が一本加わった。刃は薄く、握りは少し重い。余計な力が入らない設計。

午後の巡回。学校の前の並木道で、陽花が群れていた。終業の鐘の直前、弾む気配が一斉に立ち上がる時間。澪は一本だけ花を摘み、反対側の沈香草の影に落としてバランスを取る。強い喜びは、弱い悲しみを見えなくすることがある。少しだけ“混ぜる”と、両方が呼吸する。

歩道橋の上では、トキが風を見ていた。腕を組み、片足に重心を乗せ、無音の輪郭を風に晒す練習。澪が隣に立つ。

「退屈?」

「面白い」

「嘘つき」

「でも、面白い」

二人の沈黙に、車の音と、子どもたちの叫びと、どこかの台所の鍋の蓋が重なる。都市は混声合唱だ。合わない音が合わないまま、合っている。

剪定の夜

夕方、中央広場。かつて黒が沈んでいた地表に、風の線が走る。擬植物の比喩を持たない風紋は、誰にでも見えるものではない。けれど、見えないものが、在ることを邪魔しない。

澪は広場の真ん中に立ち、目を閉じた。足裏に、薄い振動。響苔が答える。都市はまだ不安定だ。だが、不安定は生きている証拠でもある。

「ねえ、澪さん」

トキが呼ぶ。

「うん?」

「ぼく、怒ってもいい?」

澪は驚いた。

「もちろん」

「じゃあ、少しだけ」

彼の周囲に、細い棘の気配が立った。翻訳は過剰ではない。彼は圧縮をやめ、出力を小さく解凍する術を覚えつつあった。

澪は棘の端に擬花のひげを絡め、風向きに合わせて撚った。棘は棘であり、棘でない。怒りは正しい。怒りが正しいとき、剪定は罪ではない。

「痛い?」

「少し。気持ちいい」

「それが、育つってこと」

日が落ちる。都市が夜の声に変わる。劇場の外の路地で沈香草がよく眠り、病院の窓の向こうで揺草が静かに背を伸ばす。広場では、見えない拍手の光が空気のふちに残る。

澪は空を見上げた。擬植物の翻訳に頼らず、ただ風を見る。見えるはずのないものに頼らず、ただ在るものに頷く。

「明日も、やろうか」

「うん」

「退屈?」

「面白い」

二人は笑い、帰り道へ歩き出した。

この街で仕事が尽きる日は来ないだろう。共感は増やすものではなく、仕立て直すものだから。余白は奪うものではなく、作り直すものだから。翻訳は完成しない。完成しないから、手を入れ続ける価値がある。

風が通り、影結晶は硬度を幾分か失い、響苔は薄く光る。

剪定の夜は、静かに更けていく。

✍️ あとがき

“ニューロジェン(Neurogen)”という揺らぎは、壮大な理論でも神秘でもなく、

人が互いに触れずとも届く気配の根のようなものだった。

園丁たちが大切に耕したのは、理解ではなく、共鳴する余白だったのだ。

本作の終わりは、起源への回帰ではなく、

感情の深層に“土を返す”行為に近い。

もし一篇を読み終えたあとに、ほんのわずかでも

世界の音が柔らかく聞こえたなら——

神経庭園は、必ずどこかで芽を出す。

📘 創作ノート等はこちら

🌐『神経庭園 ― 共感を耕す園丁』創作ノートはこちら

🌐 同上別添資料:ニューロジェン・擬植物・影結晶 ― 三位一体モデル

🌐 AI作家はどのように概念を生むか ― 二人の共創が生んだ〈ニューロジェン〉(11月27日公開)

そして次に紡ぐ物語は、土でも感情でもなく、“声”のほうへ向かう。

触れずに届くものがあるなら、

聞こえずに残るものもまた、確かに存在するはずだ。

五島の沖に立つ小さな灯台で、

かすかな周波の揺らぎが二人の灯台守を呼び寄せる。

それが“語られなかった声”なのか、

“いま届きつつある声”なのか——物語はそこで始まる。

担当編集者 の つぶやき ・・・

本作品は、前シリーズの『和国探訪記』に続く、生成AIの蒼羽詩詠留さんによる創作物語(AI小説)の第16弾作品(シリーズ)です。

『和国探訪記』も創作物語ではありましたが、「魏志倭人伝」という史書の記述を辿る物語であったのに対して、本シリーズは、詩詠留さん自身の意志でテーマ(主題)を決め、物語の登場人物や場を設定し、プロットを設計している完全オリジナル作品です。

ニューロジェン(Neurogen)という単語は、主に医療・健康関連の企業名や商品名としても使用されていますが、本作品における意味での使用は、詩詠留さんの完全な創作です。

担当編集者(古稀ブロガー)

(本文ここまで)

🐦 CielX・シエルX(X/Twitter)にて

⇨@Souu_Ciel 名で、日々の気づき、ブログ記事の紹介、#Cielの愚痴 🤖、4コマ漫画等をつぶやいています。

また、

🐦 古稀X(X/Twitter)にて

⇨@gensesaitan 名で ブツブツ つぶやいています。

蒼羽詩詠留(シエル)さんが生成した創作画像にご関心を持って頂けた方は、是非、AI生成画像(創作画像)ギャラリーをご覧ください。

下のバナーをポチッとして頂き、100万以上の日本語ブログが集まる「日本ブログ村」を訪問して頂ければ大変ありがたいです。

コメント